Jeu et travail dans l’architecture expérimentale des années 1960-1970

- Publié le 11 janvier 2017

- Marie-Ange Brayer

Les années 1960 et 1970 voient apparaître des mouvements alternatifs dans l’architecture. Contestant les théories modernes, ces groupes radicaux remettent en cause l’organisation hiérarchique du travail, la productivité et les espaces standardisés. Les projets contestataires qui émergent de ces réflexions tentent de libérer l’individu du formatage, en lui proposant la mobilité et le réseau comme voies d’émancipation. Quarante ans avant l’apparition d’internet, ces avant-gardes proposent des projets fictionnels mettant au centre la technologie embarquée.

Marie-Ange Brayer est docteure en histoire de l’art et architecture. De 1996 à 2014, elle est directrice du Fonds Régional d’Art Contemporain du Centre (Frac Centre).

Au cours des années 1960, à rebours de l’hyperfonctionnalisme de l’après-guerre, une mouvance radicale d’architectes en Europe s’en prend aux valeurs du modernisme. Un « anti-design » de l’architecture est revendiqué ; les notions de forme et de fonction sont remises en question. L’architecture comme discipline est contestée. Ces mouvements alternatifs puisent alors dans le champ de l’art (arte povera, land art, body art, art conceptuel) une nouvelle liberté d’expression. Dans ce contexte, les groupes radicaux remettent en cause le fonctionnalisme exacerbé des espaces de vie ou de travail. L’organisation hiérarchique du travail, les exigences de productivité ont engendré des espaces de travail standardisés et monofonctionnels. Certaines scènes de Playtime de Jacques Tati illustrent le parangon de l’espace de travail capitaliste ; la compartimentation des espaces de bureaux y reflète la déshumanisation du travailleur. L’individu est isolé, coupé de la vie sociale, dans un espace-temps pétrifié. À rebours de ce formatage spatial et social de l’individu, des projets contestataires aspirent à libérer l’individu de ses conditions aliénantes de vie et de travail. La mobilité semble alors une voie d’émancipation. « L’homme se défixera » prédit dans les années 1950 Ionel Schein, concepteur de la première maison en plastique, tandis que Yona Friedman élabore les Villes spatiales qui fonctionnent grâce à l’auto-planification de leurs habitants. En Italie, Ugo La Pietra proclame qu’il faut désormais « habiter la ville ». Les expérimentations architecturales des années 1960-1970 s’attachent ainsi à mettre en exergue la libération de l’individu tant de son lieu de travail que de son lieu d’habitation. Au travail, se substituent désormais les notions de jeu et d’appropriation individuelle de l’espace collectif.

Constant Nieuwenhuys : l’avènement de l’homo ludens

Dès 1958, Constant Nieuwenhuys (1920-2005) imagine le premier village planétaire, New Babylon, dans le sillage du situationnisme. L’enracinement laisse place au nomadisme ; l’architecture se dissout en espaces atmosphériques dont les intensités sont gérées par des « secteurs » sur pilotis, parcourus de rampes et de plates-formes amovibles, seuls objets architecturaux destinés à accueillir les migrateurs de New Babylon. Les secteurs fonctionnent comme des « machines atmosphériquesMark Wigley, Constant’s New Babylon The Hyper-Architecture of Desire, Rotterdam, Witte de With Center for Contemporary Art/010 Publishers, 1998.», transformant l’architecture en « environnement artificiel ». Il ne s’agit plus de produire une forme architecturale, mais d’élaborer une atmosphère différenciée des autres, d’établir une porosité entre le dedans et le dehors, entre les dimensions de l’espace et du temps. Pour Constant, les architectes n’existent plus en tant que tels ; ils créent désormais collectivement et sur un mode interactif des « ambiances » localesJean-Clarence Lambert (éd. Etablie et présentée par), New Babylon. Constant Art et Utopie. Textes situationnistes, Paris, Cercle d’Art, 1997, p. 37.. Dans les secteurs, sont activés des dispositifs de stimulation sensorielle selon les activités qui s’y déroulent. La couleur, l’acoustique, la lumière, la ventilation, la température, l’humidité se présentent comme des composants essentiels de la modulation atmosphérique des espaces. Ceux-ci ne sont plus déterminés par leur fonction, travail ou loisirs, mais par des paramètres d’ordre physiologique et psychologique, se donnant comme des « micro-environnements transitoires ». L’architecture, comme chez Yona Friedman, est une infrastructure dépourvue de forme, sur laquelle viennent se greffer de manière indifférenciée les activités.

À « New Babylon, l’espace social est spatialité sociale. Rien ne permet de séparer l’espace en tant que dimension psychique (l’espace abstrait) de l’espace de l’action (l’espace concret)Jean-Clarence Lambert, op. cit, p. 51.». L’espace social englobe travail et habitat, qui ne sont plus dissociés. Ce qui importe, pour Constant, est de créer une jonction entre l’art et la vie, renouant avec les aspirations révolutionnaires de COBRA qu’il partageait avec Asger Jorn. Pour Constant, New Babylon n’est qu’une manière de voir et de transformer le monde. C’est une « machine atmosphérique » qui a pris l’apparence d’un projet architectural marqué par la multiplicité spatio-temporelle. L’interpolation des activités de travail et de loisirs est au cœur du fonctionnement de New Babylon. Dès lors que les habitants sont nomades, pris dans une transhumance perpétuelle, le travail se confond avec les activités de loisirs. Face à la société utilitariste, « la diminution du travail nécessaire pour la production, par une automation étendue, créera un besoin de loisirs, une diversité de comportementsIbid., p. 42. ». La « variation des ambiances » facilitera la dérive des habitants. « Sans horaire à respecter, sans domicile fixe, l’être humain connaîtra nécessairement une vie nomade dans un environnement artificiel Ibid., p. 62.« . Au productivisme, Constant oppose l’avènement de l’homo ludens, inspiré par le livre de Johan HuizingaJohan Huizinga, Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, Gallimard, Paris, 1938.. « L’indépendance par rapport au lieu de travail a pour conséquence l’indépendance par rapport à l’habitat, au lieu de séjour ; la mobilité dans l’espace de chacun s’en trouve accrueJean-Clarence Lambert, op. cit., p. 52.». Travail et loisirs fusionnent dès lors dans la notion de « créativité collective ». Pour Constant, « l’homme est un créateur potentiel dont la force créatrice est paralysée par un système social utilitariste, un système dont la fin s’annonce par l’automationIbid., p. 26. ». L’aliénation capitaliste de l’homo faber prendra ainsi fin avec l’avènement de l’homo ludens. Constant évoque l’architecture et la ville à travers la notion de « réseaux » dans laquelle convergent urbanisme et sociologie, afin de dessiner les contours de cette nouvelle société non utilitariste, basée sur la créativité de l’homo ludens. Alors que les utopies sociales telles que celle de Thomas More au xvie enfermaient l’individu dans un espace de travail qui le sacrifiait à la production, New Babylon ouvre la voie à un « travail créateur » qui se confond avec la vie mêmeIbid., p. 142. Constant, Chant du travail..

New Babylon est ainsi un « labyrinthe dynamique » qui ne cesse de changer d’apparence, selon l’appropriation qu’on en fait. « La vie est un voyage sans fin à travers un monde qui change si rapidement qu’il en paraît toujours autreIbid., p. 64. ». New Babylon n’est que la « maquette » d’elle-même, un jeu de construction élaboré à chaque instant par ses usagers. New Babylon est la préfiguration de notre société globalisée et dématérialisée, pur système d’informations. L’ancrage dans un espace-temps donné laisse place à la circulation sans fin des données et des personnes, entraînant une perméabilité des espaces de vie et de travail, exactement comme l’annonçait Constant à la fin des années 1950.

Archigram / Cedric Price : une société de services

En Angleterre, Archigram (1963-1974) puise son inspiration dans la culture populaire, la société de consommation, les bandes dessinées, la mode, les nouvelles technologies informatiques, la découverte de l’espace, ou encore l’imagerie de la science-fiction, actant un monde en transformation. L’architecture excède ici sa dimension matérielle et se projette au-delà de sa propre fonctionnalité pour intégrer la mobilité urbaine et celle des technologies. Plug-in City (1964), Walking City (1964) appréhendent la ville comme un « organisme unique».Marie-Ange Brayer (dir.), Architectures expérimentales 1950-2000, Collection du FRAC Centre, Orléans, HYX, 2003 ; Peter Cook, Archigram. A Guide to Archigram 1961-74, Taipei Fine Arts Museum, Garden City, 2003, p. 72.

Instant City (Ron Herron, Dennis Crompton, Peter Cook, 1969), la « ville instantanée », arrive à un endroit donné, s’y infiltre et crée un événement. Instant City se déplace ensuite ailleurs et donne lieu à une autre ville éphémère. Dans Instant City, l’architecture n’est qu’événement, action, situation. Instant City est une des premières architectures de réseau : réseau d’informations, de flux, constituée de fragments dispersés. C’est un scénario urbain soumis à la réécriture permanente des usagers qui viendront l’activer. Ville aérienne, suspendue, infiltrée dans l’existant et l’instant, Instant City n’a aucune forme fixe. Le seul matériau qui subsiste est l’air. La ville est constituée d’écrans de projection, de tentes suspendues dans les airs, de montgolfières, ou d’objets technologiques destinés à mettre en communication tous les habitants afin de transformer la ville en un vaste environnement « audiovisuel » interactif. Pour Archigram, l’architecture devrait n’être plus qu’un service itinérant, un bien de consommation : « Nous discutons vraiment de la possibilité que l’architecture se dissolve au point de devenir un bien de consommation quotidienPeter Cook, Experimental Architecture, p. 127.». Il n’y a plus de différenciation entre espace de travail et espace de loisirs dans la ville informationnelle, interactive, événementielle qu’est Instant City.

La maison se transforme alors en dispositif alternatif, tantôt « vêtement » (Mike Webb, Cushicle, 1965) tantôt kit technologique, comme le développe le critique Reyner Banham. Le Living Pod (1966-1967) de David Greene est un habitacle-capsule, une enveloppe nomade, un véhicule habitable ou un casque-cerveau prothétique. Tous ses attributs mettent en avant sa possible activation. Ses ouvertures en PVC, ses tuyaux traversants, ses pieds-vérins pour se déplacer : tout le désigne comme une machine effective, sur le point de s’animer. David Greene mène alors des recherches sur un habitat autosuffisant, où l’architecture disparaîtrait pour n’être plus que service. Le Living Pod est un artefact dont la matérialité hybride, faite d’objets quotidiens, renvoie non à sa projection dans le futur, mais à son déplacement dans une autre territorialité. Le Living Pod abrite à la fois le corps physique et psychologique ; c’est un seul espace-temps pour le travail et les loisirs, marqué par la mobilité.

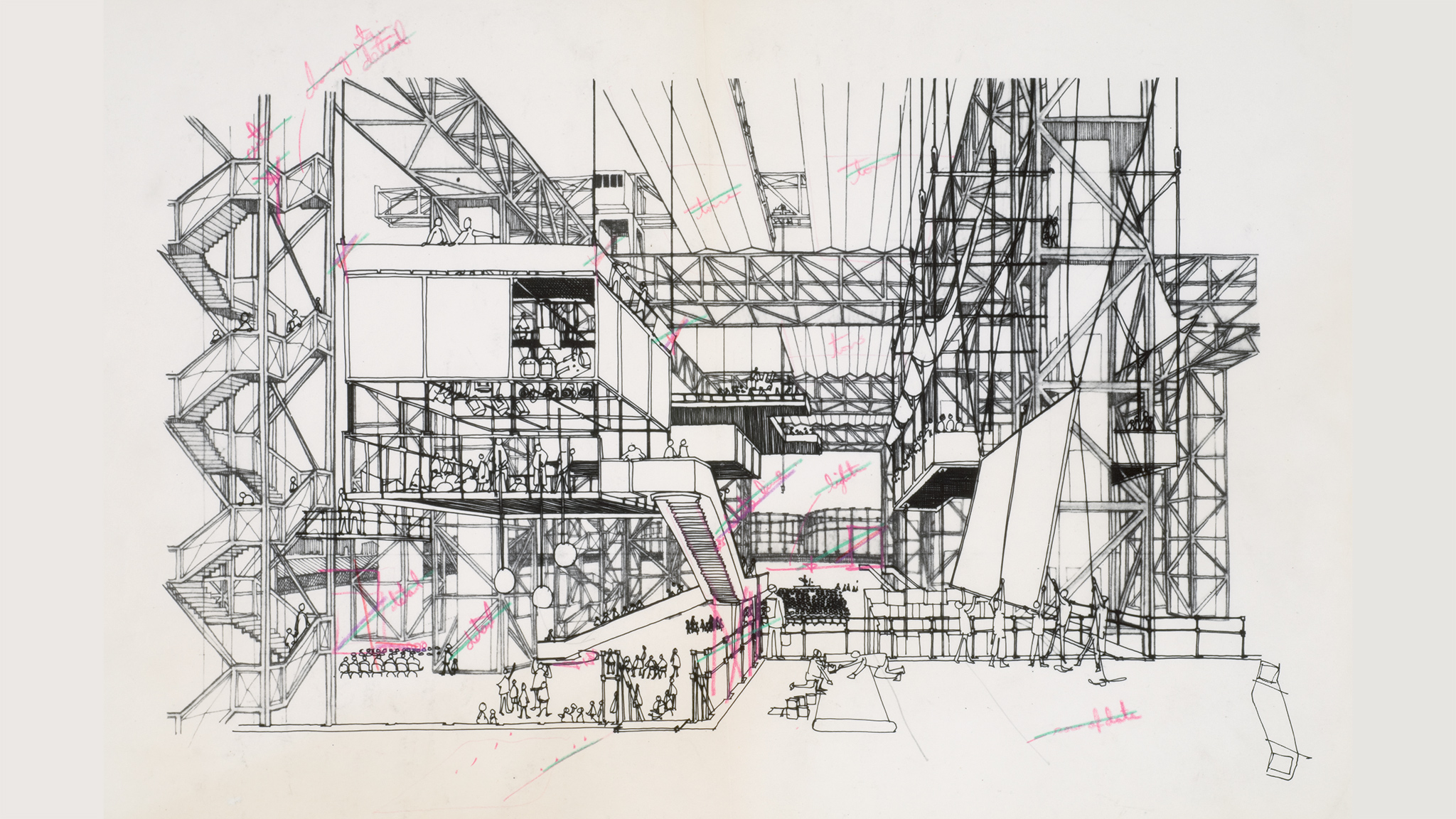

Reyner Banham développe alors le concept d’une architecture dans laquelle les habitants définissent eux-mêmes leur environnement : « A Home is not A HouseReyner Banham, « A Home is not a House », Art in America, New York, II, avril 1965.». Dans Fun Palace (1961-1964) de Joan Littlewood, directrice de théâtre, et Cedric Price (1934-2003), ce sont les utilisateurs qui créent l’architecture. Inspiré du théâtre, des théories cybernétiques et des technologies de l’information, Fun Palace met en œuvre un principe d’indéterminationSamantha Hardingham, Cedric Price: Opera, John Wiley & Sons, London, 2003.. Fun Palace s’organise à partir des activités de loisirs au sein d’une infrastructure qui se reconfigure en permanence. Il n’y a plus de planchers fixes ; le bâtiment n’a jamais de forme définitive, ne cessant de se modifier au gré des services et des activités qu’il autorise. On y pénètre par n’importe quelle entrée et on y choisit l’activité que l’on souhaite. « Quand on n’a plus besoin de Fun Palace, celui-ci disparaîtJim Burns, Arthropods: New Design Futures, Praeger Publishers, New York-Washington, 1972, p. 58. ». Cette dimension d’adaptabilité permanente, d’appropriation directe du réel, transforme l’architecture en dispositif environnemental, flexible et ouvert, consommant sa propre disparition. « Les structures provisoires, les environnements, les expositions, les gonflables, les objets qui peuvent, si nous le souhaitons, être périmés après usage, seront peut-être remplacés par un autre “modèle”Ibid., p. 43.». Tout se renouvelle en permanence selon les envies et les besoins. L’espace de travail en tant que tel a disparu. L’espace fonctionnaliste et tayloriste, structuré verticalement, a fait place à un « agencement machinique » d’espaces individués, prismatiques et non monolithiques.

Archizoom : la ville comme «parking residentiel»

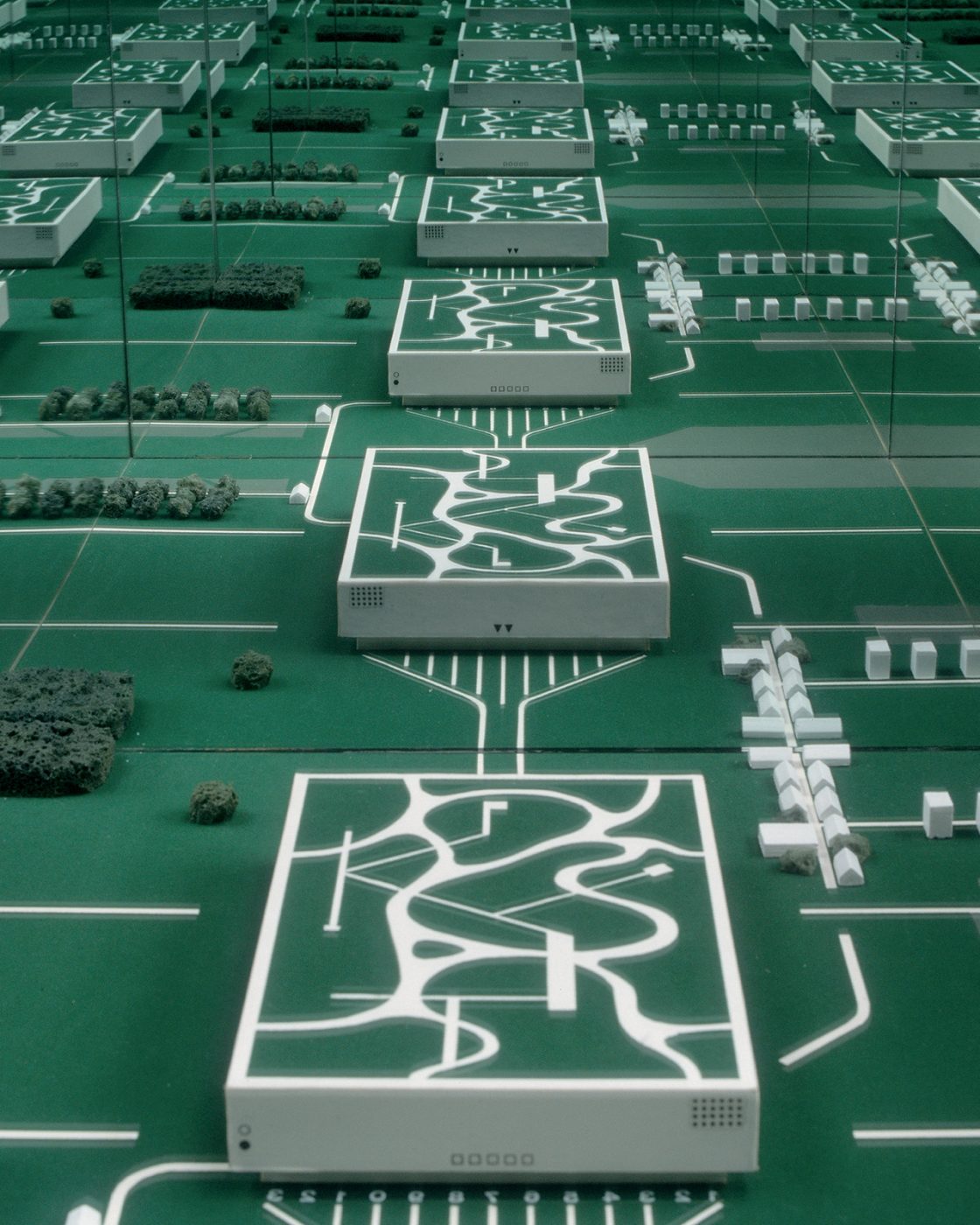

Pour Archizoom (1966-1974), le contenu des avant-gardes politiques doit rencontrer celui des avant-gardes artistiques. À ses débuts, Archizoom puise son iconographie iconoclaste dans le pop art et sa critique de la société de consommation. Au credo moderniste fait place une attitude performative à l’égard de l’architecture qui équivaut à la perte de toute métaphysique ou transcendance. Des happenings ou des actions de « guérilla » mettent désormais en scène l’architecture. Le « projet » est sans qualité, neutre, pur conteneur. Archizoom inverse le registre des valeurs, refusant au projet toute capacité de véhiculer du sens. L’architecture est décrite comme un « objet à usage variable, consommable et périssable, ouverte à toutes les interprétations possibles de l’usagerArchizoom Associati, « No-Stop City. Residential Parkings, Climatic Universal System », dans Domus, mars 1971, n°496, p. 49-55. ». No-Stop-City, Parking résidentiels – Système climatique universel (1969-1971) est une « ville sans architecture » qui s’étend à l’infini, parking climatisé ou mobilier habitable. Transformée en un « vaste intérieur continu », « éclairé artificiellement et climatisé », la ville présente la même organisation qu’une usine ou un supermarché. Espace de travail et espace de vie se recouvrent dans une disparition de toute hiérarchie entre mobilier, architecture et ville. Se situant entre la « machine à habiter » de Le Corbusier et la « ville sans qualité » de Ludwig Hilberseimer, l’architecture est remplacée par un dispositif urbain inexpressif, générique, entièrement ouvert à l’appropriation collective à travers des éléments de services mobiles. La logique répétitive des équipements habitatifs se diffracte dans l’environnement urbain. Il s’agit ici de « libérer sa propre vie du travailDominique Rouillard, Superarchitecture. Le futur de l’architecture 1950-1970, Paris, Editions de la Villette, 2004, p. 444.». Les « maisons » sont des « incubateurs vides, disponibles pour des activités indéterminées ». Les « parkings résidentiels pour nomades métropolitains » servent indifféremment au travail, aux loisirs ou à l’habitat. La ville s’apparente à une « grande usine ou grand entrepôtIbid., p. 151». Une « armoire habitable », système d’éléments combinables, sert tout à la fois de logement et de lieu de travail. Il s’agit de « conteneurs à usage indifférencié », qui se donnent comme des « équipements en location ». Dans la ville neutre de No-Stop City, lieu de vie et espace de travail sont un équipement comme les autres. L’unité générique du conteneur se décompose en éléments modulables que pourront assembler les usagers. Il n’y a plus ici d’image de l’architecture, de représentation, puisqu’il y a une continuelle transformation des objets, appréhendés comme micro-environnements.

À l’époque des théories sur la communication de Marshall McLuhan, Archizoom proclame que « les médias sont l’architecture« Distruzione dell’oggetto », p. 79.», que « l’information est architecture », que « le comportement est architecture ». Ils appellent au « redimensionnement permanent de l’espace de productionIbid. » au sein d’une ville « libérée de toute idéologie ». Archizoom maximalise le projet moderniste et le pousse dans ses ultimes retranchements fonctionnalistes. Il n’y a plus de zoning fonctionnel, plus de différence entre intérieur et extérieur, plus d’opposition entre résidence et travail alors que la « Ville », jusqu’alors reproduisait artificiellement « le conflit entre l’idéologie du Travail et l’idéologie du Temps libreAndrea Branzi, No-Stop City Archizoom Associati, HYX, Orléans, 2006, p. 170.». Archizoom s’oppose au travail comme « condition humaine naturelleAndrea Branzi, No-Stop City Archizoom Associati, HYX, Orléans, 2006, p. 170.» et revendique la disparition des « structures morales et idéologiques qui accompagnent le travail ». « L’abolition du travail signifie la récupération de toutes les facultés créatives et intellectuelles atrophiées par des siècles de travail frustré », et permet de « dépasser la distinction bourgeoise entre producteur et consommateur de culture ». « Chacun aujourd’hui autoproduit, non seulement ses propres propres modèles culturels de comportement, mais récupère le droit de réaliser son propre habitat comme une manifestation immédiate et incontrôlable de la personnalité individuelleIbid., p. 10. ».

Dans Une halte en ville (1968), Ettore Sottsass avait développé un projet sur une occupation intermittente de l’espace qui estompe les limites entre lieu de vie et de travail : « Sur le toit d’un bâtiment, un endroit où s’arrêter quelques heures, pour le repos ou le travail. (…) Halte, relais, mais non demeure proprement diteDominique Rouillard, op. cit., p. 450.». Inspiré par ces expérimentations, Hitoshi Abe conçoit, quarante ans plus tard, en 2004, le projet MegaHouse qui consiste à habiter la ville comme une gigantesque maisonPeter Weibel, M-A Brayer, Youniverse, Biennale de Séville, 2006.. Les espaces ne sont plus affectés a priori mais se présentent comme des conteneurs neutres qui peuvent servir de bureau ou d’appartement selon les besoins. La ville devient une gigantesque unité de services gérée par un système de management appelé « ZapDoor » qui permet de louer les espaces pour une durée définie. Ainsi s’estompent les frontières entre privé et public, travail et repos, dans une fusion du nomadisme urbain et de la technologie.

Dès les années 1960, Andrea Branzi, protagoniste d’Archizoom, acte ainsi la dématérialisation du monde physique dans une société électronique de services. L’architecture disparaît comme système unitaire ou échelle de mesure d’un monde désormais fracturé et démultiplié en réseaux communicationnels. La relation binaire de la forme et de la fonction, qui servait de fondation à l’histoire de l’architecture, perd de son sens à l’époque numérique ; l’ordinateur ne dépend que de son usage, nécessairement rhizomatique. L’architecture, selon Branzi, ne peut être qu’« enzymatique », « faible », dépourvue de forme. Dans la vidéo Anomalies construites (2011), l’artiste Julien Prévieux nous montre une salle vide peuplée d’ordinateurs, alignés les uns à la suite des autres dans un continuum spatial proche de No-Stop City. Cet espace aseptisé se révèle insituable, tout comme les activités y restent invisibles. En voix-off, une voix évoque la réalisation de bâtiments en 3D. Une autre voix énonce : « Tout était tellement bien foutu (…) qu’on ne savait même plus qu’on travaillait quand on travaillait ». L’activité de travail s’y énonce dans sa déréalisation, contrastant de manière ironique avec la monumentalité des édifices censés s’y construire à travers les ordinateurs. L’usage paraît dépourvu de tout sens dans la disparition du travail réduit à une activité d’ordre fantomatique dans sa « numérisation » même.

Superstudio : vivre et travailler en « supersurface »

Les architectes du groupe Superstudio (1966-1978) conçoivent en 1969 le Monument continu, « modèle architectural d’urbanisation totale » dans lequel une grille ininterrompue parcourt la terre. La grille recouvre tout – territoire, architecture, ville. Superstudio pousse jusqu’à une extrémité absurde la notion d’architecture comme projection. À la tridimension-nalité de l’architecture se substitue la notion de « supersurfaceSuperstudio, “Supersuperficie”, in Casabella, XXXVI, n. 366, Milan, Juin 1972. ». Cette « réduction de l’objet architectonique » témoigne d’une volonté déclarée de « destruction de l’objet » au profit de la vie, du comportement créatif. Les modèles projectuels font place au « modèle d’une attitude mentaleSuperstudio, Storie con figure 1966-1973, sous la dir. d’Adolfo Natalini, Galleria Vera Biondi, Florence, 1979, p. 46.». Pour Superstudio, l’architecture radicale n’équivaut pas à la production de formes nouvelles mais se doit d’être une modalité d’ « existence intégrale, un moyen superlatif de connaissance et d’appropriation de la réalité ». Dans ce contexte, le projet revêt de multiples apparences : installation, mobilier, écrit, dessin, expérimentation directe et comportement sont envisagés comme des « instruments pour la ré-appropriation de l’environnement et de soi-mêmeAdolfo Natalini, Superstudio-The Middelburg Lectures, Design Museum, Middelburg, Valentijn Byvanck (ed), 2005, p. 41.».

Se référant au ratio-nalisme des représentations urbaines de Hilbersheimer ainsi qu’aux typologies d’Otto Neurath, les Histogrammes, éléments géométriques tridimensionnels traversés par une grille, mettent en place une sorte de « degré zéro » de l’architecture. Ce « diagramme mental », susceptible de s’étendre à l’infini, acte lui aussi la disparition d’échelle entre architecture, mobilier et urbanisme. Les Histogrammes en tant que « design territorial » se déclinent sur tous types de supports. Transformé en espace isotrope, un bureau peut servir de table (pour se nourrir) ou de lit (pour dormir). Les Histogrammes de Superstudio n’ont ainsi pas d’existence en soi. Seul importe l’usage que l’on en fait. Sur une photo célèbre, les membres de Superstudio travaillent non pas dans leur agence, ni dans un immeuble, mais à l’extérieur, au milieu d’un jardin. Leur mobilier de bureau est une variante des Histogrammes, parcouru par la même trame, unifiant l’espace de travail et de vie au sein d’ un seul objet générique et indifférencié, à même d’assurer une multitude d’usages. « Le design, devenu parfait et rationnel, procède en englobant de manière syncrétique des réalités différentes (…) La projetation coïncide ainsi toujours plus avec l’existenceIbid.». Dans cette absorption d’objets neutres, le travail est à nouveau devenu une activité d’ordre fantomatique, irreprésentable et diffuse.

Hans Hollein/ Walter Pichler : la transformation de l’espace par le psychisme

L’espace de travail est également l’objet d’expérimentations ludiques à partir du corps – corps tout à la fois physique et psychique – comme dans les performances de gonflables de Coop Himmelb(l)au ou de Haus-Rucker-co à Vienne. Hans Hollein réalise Mobile Office en 1969, structure cylindrique gonflable. On y voit Hollein assis dans l’herbe, au milieu de nulle part, en train de travailler dans un espace minimum, installé « à son bureau ». Il est n’importe où, dans une structure transportable à tout moment, au gré de ses activités. L’architecture gonflable l’immerge totalement dans son environnement. Il n’est ni à l’intérieur ni à l’extérieur. Dans la vidéo de Mobile Office, le téléphone sonne et Hollein répond, proposant à un client une maison au toit à double pente ! Cette installation, qui met en œuvre le principe de déterritorialisation, rend compte de nouveaux modes de comportement. La mobilité des outils technologiques de communication transforme l’architecture en micro-environnement portatif. L’espace de travail n’a plus de lieu, ni de forme, il ne dépend que de son occupant et des activités que ce dernier y exécute. Avec le Spray architectural, Hollein recommandait de transformer l’atmosphère de son bureau si celle-ci ne convenait pas ! Dans Work and Behaviour (1972) ou Mantransform (1974-76), l’architecture dans sa fonctionnalité disparaît au profit de l’action individuelle exercée sur l’espace-temps, désormais malléable. Ugo La Pietra réalisa lui aussi une bulle transparente faisant office de bureau dans Uomosfera (1968), agrégeant les bulles en une colonie aérienne libre, émancipée de tout ancrage.

L’artiste Walter Pichler, qui collabore alors avec Hollein, conçoit quant à lui des casques, extensions prothétiques du cerveau, organes technologiques qui permettent de travailler ou de se reposer dans une même unité d’espace à la fois physique et mental. Le corps s’offre comme une micro-structure mobile réunissant espace de travail et de repos. Il n’y a pas d’autre forme d’extériorité. Dans Intensive Box (1967), l’individu occupe une unité spatiale mobile dans un gonflable. Le Casque audiovisuel (1972) harnache l’individu d’une pièce de séjour portative. La tête habite métonymiquement ce casque, comme le corps habite l’architecture. Chacun transporte son espace de vie. Comme le disait Coop Himmelb(l)au, « notre architecture n’a pas de plan physique, mais un plan psychique. Il n’y a plus de murs ». De même, Leasure Time-Explosion / Pneumacosm (1969) de Haus-Rucker-co, qui plug des cellules gonflables sur des bâtiments existants, est défini comme une « nouvelle structure urbaine combinant des unités de travail et d’habitation, avec des espaces spéciaux pour le plaisir et la relaxationDominique Rouillard, op. cit., p. 221. Voir aussi Peter Sloterdijk, Écumes. Sphères III, Paris, Maren Sell Editeurs, 2005. ». L’espace organique, insulaire et en perpétuelle reconfiguration de la bulle, globalise les activités dans une seule unité d’espace-temps. Ce nomadisme de l’espace de travail, dépourvu de limites architecturales, va de pair avec une individuation de l’espace et une perte d’ancrage du sujet.

Ces avant-gardes architecturales, taxées d’utopies, inscrivent pourtant au cœur de leur projet l’émancipation de l’individu à travers son espace de vie. La partition privé/public, devenue inopérante, fait place à une appropriation ludique de l’espace dans lequel on travaille et se repose tout à la fois. Le jeu et son principe d’indétermination, tel que chez Cedric Price, se substitue à la dimension coercitive du travail. De la même manière que « tout est architecture », comme le proclame en 1963 Hans Hollein, tout est désormais espace de jeu. Que ce soit à travers la quête d’une coïncidence entre spatialité et espace social chez Constant, la mise en place de schèmes génériques de production d’activités, liés indifféremment au travail ou aux loisirs, dans l’architecture radicale italienne, ou la performativité de l’individu au sein de son environnement chez les Autrichiens, travail et loisirs ne sont plus antinomiques mais se présentent comme un seul et même « objet spatial générateur d’expériences » (A. Natalini, Superstudio), par delà tout fonctionnalisme. Toutes ces expérimentations radicales anticipèrent l’avènement d’une société en réseau, nomade et globalisée, où ce n’est plus le lieu qui importe mais l’action et l’information que l’on produit. L’architecture a intégré son entropie tandis que ses limites spatiales et sociales se sont diffractées. L’espace de travail s’est transformé en espace immatériel, parcouru de flux et producteur de figures à la fois fantomatiques et informationnelles.

(Cet article a été publié dans Stream 02 en 2012.)