L’avenir du temps

- Publié le 11 janvier 2017

- Etienne Klein

Au cœur des mutations contemporaines, nous croisons les évolutions de notre rapport au temps, dont le bouleversement est devenu une figure obsessionnelle pour nos sociétés. Poussés par la technologie et nos nouveaux modes de vies, nous le ressentons comme éclaté, fuyant, accéléré ou multiplié, alors même qu’il ne peut rester que fondamentalement identique. Le physicien Étienne Klein interroge ainsi pour Stream l’idée d’une rupture anthropologique, puis explique son travail de « décrassage sémantique de la notion de temps », les évolutions de notre rapport au temps, la « société chrono-dispersive », la remise en cause de la notion de progrès et son corollaire, notre incapacité à nous projeter.

Étienne Klein est physicien, philosophe et docteur en philosophie des sciences. Spécialiste reconnu de la notion de temps en physique, il est directeur de recherche au CEA, et à la tête du Laboratoire des Recherches sur les sciences de la matière.

Révolution(s)

Avez-vous le sentiment que nous vivons véritablement une rupture en ce début de XXIe siècle ? Et quels en seraient les principaux facteurs ?

Sans doute vivons-nous une ou plusieurs ruptures, mais cela ne veut pas dire que nous soyons capables de bien les identifier. D’une façon générale, nous ne sommes pas vraiment conscients des révolutions que nous faisons, ni même de celles que nous subissons. C’est un peu comme avec la physique : dans un premier temps, les révolutions conceptuelles sont pensées comme de simples évolutions. Prenez l’exemple de la relativité restreinte, qui a révolutionné en 1905 les concepts d’espace et de temps, et notamment la façon de penser leur connexion. Elle a d’abord été présentée comme un simple aménagement de la physique newtonienne, qu’elle venait pourtant invalider. Cet exemple peut servir de parabole : le fait qu’il soit difficile, voire impossible, de comprendre les implications d’une révolution dans le moment même où elle se fait a des effets sur le langage par lequel on tente de la dire : des préjugés, des approximations, des habitudes langagières viennent émousser la radicalité apparente des changements qu’elle implique. Une fois que cette première manière de dire la révolution s’est enkystée dans la pensée commune, il devient difficile de pouvoir la repenser d’une façon qui exprime ce qu’elle a vraiment représenté.

Mais il y a un autre facteur qui vient brouiller notre perception des ruptures en cours : nous n’avons plus les moyens de savoir quelle histoire nous sommes en train de faire, d’une part parce que les conséquences de nos actions sont en partie imprévisibles, d’autre part parce que nous avons des choix à faire. Cela tient au fait que la connaissance scientifique a ceci de paradoxal qu’elle produit aussi une incertitude d’un type très spécial : nous ne pouvons pas savoir grâce à nos seules connaissances scientifiques ce que nous devons faire d’elles. Par exemple, nos connaissances en biologie nous permettent de savoir comment produire des OGM, mais elles ne nous disent pas si nous devons le faire ou non. Cela devient affaire de valeurs. C’est pourquoi les décisions en matière de technosciences sont si difficiles à prendre. Elles le sont d’autant plus que nous avons compris que nous ne pouvons pas connaître à l’avance toutes les conséquences de nos actes : « L’homme sait assez souvent ce qu’il fait, avertissait Paul Valéry, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu’il fait. » D’où une sorte de réflexe collectif qui nous conduit désormais à valoriser l’incertitude comme défiance à l’égard de ce que l’on sait, et aussi de ce que l’on fait. L’idée d’une absence de maîtrise de l’innovation en vient parfois même à remplacer l’idée d’un progrès qui serait toujours positif. Et c’est ainsi que l’incertitude a pu devenir l’élément fondamental de la relation entre la société et le monde scientifique et technique.

Cela étant dit, il y a un domaine dans lequel nous sommes sûrs d’être au voisinage d’une forme de rupture : c’est celui de l’énergie. Nous savons en effet que notre modèle de développement se heurte à deux contraintes majeures : la raréfaction des ressources conventionnelles de pétrole et de gaz naturel, qui sont les plus faciles à exploiter au meilleur coût, et le changement climatique induit par l’émission de gaz à effet de serre. C’est pourquoi est apparu le sentiment qu’une crise était en cours ou à venir : nous avons pris acte du problème en même temps que de la terrible difficulté à le résoudre. La conscience collective, bien que largement convaincue de la nécessité d’inventer de nouveaux comportements en matière de consommation d’énergie, semble à la fois paralysée et irrésolue. Tétanisée par l’obstacle, hésitante quant à la nature et à l’ampleur de la transition à opérer, elle en vient à douter de ses propres capacités à agir. Ainsi se retrouve-t-elle exactement dans la situation décrite par Hegel sous le terme de « conscience malheureuse ».

Au fil du temps, nous avons pris conscience de notre servitude énergétique : les sociétés savent que pour entretenir leur système de production et de consommation elles doivent continuer à « croître », c’est-à-dire à consommer de plus en plus d’énergie de plus en plus rapidement. Or, à la différence des précédentes crises, où la découverte d’une nouvelle source d’énergie primaire semblait suffire à résoudre le problème, nos sociétés se savent désormais menacées par les effets nocifs et irréversibles que provoque leur consommation excessive. D’où une perte de confiance en l’idée de progrès, désormais réduite à la recherche d’innovations ayant pour finalités contradictoires de prolonger le cycle pourtant arrivé à saturation et de transformer le régime énergétique des sociétés.

La question que nous devons collectivement résoudre est donc la suivante : nous est-il possible d’inventer un nouveau mode de production et de consommation qui nous sorte de la servitude énergétique ? Face à ce problème, qui est en un d’ordre planétaire, mais aussi un problème qui se décline à l’échelle de chacun des particuliers que nous sommes, il serait irresponsable de faire comme si de rien n’était en feignant de croire que la recherche résoudra tout : les ruptures technologiques, si nous devons impérativement les préparer et les rechercher, ne peuvent constituer notre seule espérance, car certaines de ces ruptures demeurent très hypothétiques. La vocation de la science n’étant pas de tout résorber, nous ne devons pas céder aux dérives utopiques qui nous entraîneraient si loin du problème qu’elles finiraient par nous faire croire qu’il sera résolu à coups de business as usual. Simple affaire de cohérence : on ne peut pas demander aux principes intellectuels et matériels qui ont servi à façonner notre monde et qui servent maintenant à établir le diagnostic, d’en préconiser aussi les remèdes. Il ne s’agit pas là de dé-croire dans la science, mais de reconnaître qu’elle ne fournira pas seule la solution.

Derrière l’idée générale de progrès, on trouve la conviction, qu’on peut relativiser que le « négatif », voire que le « pur négatif » n’existe pas, car il n’est jamais que le ferment du meilleur, c’est-à-dire ce sur quoi on va pouvoir agir pour le sortir de lui-même. Se déclarer progressiste ou moderne, c’est donc croire que la négativité contient une énergie motrice qui peut être utilisée pour la transformer en son contraire. Or cette espérance s’est ternie au cours du xxe siècle, si dégrisant à certains égards. Il nous a même fait entrer dans « l’après » de cette idée, dans une phase de critiques et de doutes. La « postmodernité », ce serait en quelque sorte la modernité moins l’illusion. L’illusion dont il est ici question était celle de la possibilité d’un état final et définitif de la société, où il n’y aurait plus rien à faire d’autre que de continuer, de répéter, sans avoir à déployer autant d’efforts que ceux consentis pour parvenir à cet état. Nous constatons, nous, que le nombre de problèmes ne diminue pas à mesure que nous avançons. Dans ce nouveau cadre, le progrès n’est plus appréhendé comme un pur soulagement, mais plutôt comme un souci, une inquiétude diffuse.

Une anagramme de « l’idée de progrès » se trouve être « le degré d’espoir ». Il ne s’agit bien sûr que d’un hasard, auquel on peut toutefois tenter de trouver un sens : pour que la foi dans l’idée de progrès se réactive et redevienne sincère, il faudrait construire une sorte de filiation intellectuelle et affective entre l’avenir et nous. Cela suppose que nous fassions l’effort préalable de configurer le futur, de le représenter. Car lorsqu’il est laissé en jachère intellectuelle, ce sont les peurs plutôt que les désirs qui l’investissent : avenir et espoir ne sont plus associés. Il ne s’agit pas de se laisser séduire par des attentes purement utopiques, mais d’empêcher l’horizon d’attente de fuir. Les utopies, elles, ne peuvent que désespérer l’action, car faute d’ancrage dans l’expérience en cours, elles sont incapables de formuler un chemin praticable dirigé vers les idéaux qu’elles situent toujours ailleurs et très loin de nous.

Les gens de ma génération (je suis né en 1958 ) se souviennent que pendant leur adolescence, ils étaient nourris par des hebdomadaires, tels Pilote ou Tintin, qui leur expliquaient comment ce serait en l’an 2000, comment on y travaillerait, s’y déplacerait, s’y nourrirait, etc. Évidemment, ces anticipations se sont révélées fausses pour la plupart, mais il n’empêche, le futur était là, sous nos yeux ! Il n’était pas pensé comme un pur néant, mais présenté comme un moment qui aurait effectivement lieu. Cela suffisait à tracer des trajectoires, à dynamiser le temps que nous vivions en force historique. Aujourd’hui, quand on se risque à faire de la prospective, on se borne à 2025, c’est-à-dire à demain. Quid de 2050 ? Il faudrait davantage travailler à configurer notre futur.

Or l’idée de progrès était une idée doublement « consolante ». D’abord, parce qu’en étayant l’espoir d’une amélioration future de nos conditions de vie, elle rendait l’histoire humainement supportable. Plus exactement, elle faisait miroiter loin sur la ligne du temps une utopie certes désirable, mais qui n’adviendrait pas toute seule : elle ne serait accessible qu’à la condition qu’on « mette le paquet » pour l’atteindre. Comme cette utopie était crédible et attractive, elle faisait se lever les têtes et se retrousser les manches, et surtout donnait l’envie d’avancer. Elle était également consolante par le fait qu’elle donnait un sens aux sacrifices qu’elle imposait : au nom d’une certaine idée de l’avenir, le genre humain était sommé de travailler à un progrès dont l’individu ne ferait pas lui-même l’expérience puisqu’il n’était qu’un infime maillon de l’interminable lignée des générations. Kant avait bien vu cela, lorsqu’il écrivit que l’idée de progrès était « une perspective consolante sur l’avenir, où l’espèce humaine nous est représentée dans une ère très lointaine sous l’aspect qu’elle cherche de toutes des forces à revêtir E. Kant, « Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique, neuvième proposition », in La Philosophie de l’histoire, trad. S. Piobetta, Paris, Denoël, p. 44.». Croire au progrès, c’était en somme refuser la bohème, c’était accepter de sacrifier du présent personnel pour fabriquer du futur collectif. Mais en sommes-nous encore vraiment là ?

Les sciences et l’idée de progrès

Pour rebondir sur l’idée de progrès, je voudrais m’adresser au scientifique : je me souviens que lorsque j’étais en prépa, il y a 30 ans, nous étions quand même dans cette idée que la science était une vague qui allait progressivement rationaliser le monde…

Oui, c’est vrai, mais cette idée rencontrait tout de même des résistances, notamment de la part de certains philosophes qui contestaient la part croissante prise par la technique dans notre façon d’être au monde. Cette contestation n’a pas disparu, au contraire même, au point que la technologie se trouve désormais soumise à deux forces violemment antagonistes. La première de ces forces est la technologie elle-même, qui diffuse dans tous les aspects de la vie quotidienne. Cette intrusion est même si intense que la technologie semble transcender la dimension de l’action individuelle de chacun d’entre nous, et même celle de l’action collective. La fonction anthropologique de la technique devient ainsi celle d’une nouvelle divinité, d’un « sacré » non religieux, mais qui possèderait toutes les caractéristiques d’un dieu tout-puissant. La seconde de ces forces, opposée à la première, est une résistance plus ou moins diffuse à cette affluence-influence croissante des objets techniques. Elle se manifeste notamment par la crainte que nous allions trop vite vers l’inconnu ou la démesure.

Dans ce nouveau contexte, on somme les scientifiques d’éviter à tout prix non seulement la catastrophe, mais également l’ombre de toute catastrophe possible. Et c’est ainsi que le discours sur la catastrophe en vient à acquérir un pouvoir réel, en même temps qu’une véritable légitimité médiatique, même si la catastrophe en question demeure purement fictionnelle.

Des philosophes comme Bruno Latour ou Edgar Morin expliquaient dès les années 1970-1980 que finalement nous n’avons jamais été modernes, remettant en cause cette idée de progrès, mais la gueule de bois est quand même là…

Oui, mais il y avait eu des signaux annonciateurs. Avec un œil prophétique, on aurait pu remarquer des ombres portées sur l’idée de progrès dès les débuts de l’ère industrielle, puisqu’elles s’y montraient déjà sous plusieurs formes. Le premier indice était que le fait d’identifier le progrès au développement économique justifiait des formes d’exploitation terrible des ouvriers. Il était également visible que l’environnement subissait lui aussi, très rapidement, des répercussions puisque le développement productif et technologique implique la pollution des villes. Ces deux phénomènes que je viens de résumer ont d’ailleurs été décrits dès le début tant par Marx que dans les romans de Dickens. Mais le projet scientifique était enchâssé dans un projet plus global. Il n’était même qu’un moyen au service d’une fin transcendante, ce qu’on pourrait appeler un « projet de civilisation ». Un tel projet n’existant plus, toute innovation est désormais interrogée pour elle-même et non plus en fonction d’un horizon plus général, configuré à l’avance, qu’elle permettrait d’atteindre ou d’entrevoir. D’ailleurs, chacun voit bien qu’à travers les multiples controverses que les applications de la science suscitent ce n’est rien de moins que la question politique du projet de la cité, de ses fins, qui se trouve aujourd’hui posée : que voulons-nous faire socialement des savoirs et des pouvoirs que la science nous offre ? Les utiliser tous, par principe et au nom du progrès, ou les choisir, faire du cas par cas ?

Ce débat sur l’énergie et le climat, c’est un phénomène assez nouveau. En quête d’informations, nous sommes pris entre la thèse des climato-sceptiques versus les descendants de Meadows, comme s’il y avait un doute sur la vérité…

Il n’y a plus de débat pour les scientifiques compétents, au sens où ils ont tranché (en répondant oui) la question de savoir si l’activité anthropique contribue au changement climatique. Mais dans les médias, on assiste à la résurgence ou la persistance d’une certaine forme de « populisme scientifique » qui consiste à se servir d’arguments en apparence de bon sens pour venir contester les dires des scientifiques. J’observe que ce populisme scientifique ne se développe pas sur n’importe quel sujet : il faut que des intérêts soient en jeu. La découverte du Boson de Higgs ne soulève pas les mêmes passions…

Tout se passe comme si notre société était parcourue par deux courants de pensée contradictoires. D’une part, on y trouve un attachement intense à la véracité, un souci de ne pas se laisser tromper, une détermination à crever les apparences pour atteindre les motivations réelles qui se cachent derrière, bref une attitude de défiance généralisée. Mais à côté de ce désir de véracité, de ce refus d’être dupe, il existe une défiance tout aussi grande à l’égard de la vérité elle-même : la vérité existe-t-elle, se demande-t-on ? Si oui, peut-elle être autrement que relative, subjective, culturelle ? Ce qui est troublant, c’est que ces deux attitudes, l’attachement à la véracité et la suspicion à l’égard de la possibilité de la vérité, qui devraient s’exclure mutuellement, se révèlent en pratique parfaitement compatibles. Elles sont même mécaniquement liées, puisque le désir de véracité suffit à enclencher au sein de la société un processus critique qui vient ensuite fragiliser l’assurance qu’il y aurait des vérités sûres.

Nous continuons d’affirmer que nous aimons la vérité, que nous la désirons et l’acceptons telle qu’elle est, mais peut-être ne s’agit-il plus que d’une ritournelle. Car à rebours de nos déclarations ferventes, il arrive que nous nous montrions plus enclins à déclarer vraies les idées que nous aimons qu’à aimer les idées vraies. Ce climat intellectuel découle de la montée en puissance des idées ultra-relativistes : la science se voit accusée d’avoir gagné ses pouvoirs exclusivement grâce à des arguments d’autorité, et non parce qu’elle aurait un lien privilégié avec le « vrai », de sorte que ses prétentions peuvent être remises en cause, voire ridiculisées.

Mais il y a autre chose, qui renvoie directement à la philosophie des Lumières, plus exactement à sa lente extinction. L’une des idées qu’elle défendait était que la souveraineté du peuple se heurte à une limite qui est précisément celle de la vérité, sur laquelle elle n’a pas prise. La vérité ne saurait relever d’un vote. Mais – et c’est là que les choses deviennent intéressantes en démocratie –, c’est aussi cette indépendance de la vérité qui protège l’autonomie de l’individu, puisque celui-ci peut toujours, face au pouvoir, se réclamer du vrai.

Ce bel ordonnancement décrit par les Lumières s’est peu à peu fracturé. Se répand en effet de plus en plus l’idée que « la science, c’est le doute ». Cette phrase a d’ailleurs constitué – curieux synchronisme – le leitmotiv de la rhétorique des climato-sceptiques. La science serait le doute ? Ah bon ? En ce début de xxie siècle, il faudrait encore douter de la non-platitude de la Terre ?

Le grand clivage de la pensée occidentale

Ce qui nous a également intéressé dans la lecture de Latour ou Simondon, c’est l’idée que la science classique, depuis Descartes, nous mène à une impasse en établissant une distinction entre sujet et objet, le vivant et le non vivant. Arrivés à l’âge de l’anthropocène, nous redécouvrons que nous ne sommes pas séparés de la nature, et précisément nous observons un retour du vivant, des figures métaboliques dans différents champs de recherche, art contemporain, architecture, urbanisme…

Nous nous trouvons dans une contradiction douloureuse : alors que nous pensions notre mode de développement comme potentiellement universel, nous savons désormais que son extension à l’ensemble de l’humanité, tant dans l’espace que dans le temps, se heurterait à des obstacles impitoyables. Apparaît ainsi une contradiction entre notre exigence éthique d’égalité et notre mode de développement. D’où le dilemme : ou bien, nous les riches, nous nous couperons du reste du monde au moyen de boucliers divers, ou bien nous saurons inventer un autre mode de développement qui aura la propriété de pouvoir être universalisé.

Que va-t-il se passer ? Nul ne le sait puisque la bonne réponse dépend crucialement de ce que nous – nous, je veux dire l’humanité – allons faire dans les décennies qui viennent. Quid de la science dans tout cela ? Certains voudraient mettre tous nos problèmes sur son seul dos au motif que le progrès a pris avec elle des tours désagréables. Il faudrait renoncer au désir d’en apprendre davantage sur le monde auquel nous appartenons. L’attrait de l’inconnu devrait céder devant la peur de l’incertain : il faudrait en somme ranger les gaules et organiser un vaste repli cognitif. Étrange plaidoyer. Car comment croire que c’est en sachant moins que nous saurons mieux quoi faire ? Je comprends que devant la difficulté des problèmes, l’indécision puisse devenir la règle. Et pourtant, il me semble qu’il y a au moins une chose qui est devenue parfaitement sûre : nous ne préserverons pas la biodiversité avec la biologie de Pline l’Ancien, ni ne stabiliserons le climat avec la physique d’Aristote. Il ne faut donc pas liquider la science au motif d’un mauvais usage du monde.

Reste à penser l’anthopocène, comme le propose Bruno Latour, ce qui nous oblige à faire retour sur Galilée, c’est-à-dire sur les débuts de la physique moderne. La mise en équations de la nature qui commence à cette époque, et qui a donné à la physique toute sa puissance, a son revers : elle a constitué un aiguillage discret mais décisif dans la conscience occidentale. Car c’est avec Galilée que l’idée d’une nature considérée comme un assemblage de corps matériels réellement séparé et fermé sur soi s’accomplit véritablement. Ce clivage a produit l’idée d’une causalité naturelle close sur elle-même, autonome, et qui nous est donc extérieure. Le monde s’est comme dissocié : d’un côté, la nature (appréhendée sous le seul angle physico-mathématique), de l’autre, l’homme, renvoyé à lui-même, à la solitude de sa raison et de ses affects.

Cette coupure constitue la grande originalité de la pensée occidentale moderne, aucune autre société humaine ne cohabite avec le monde non Humain (pris au sens large) sur le mode de la séparation. Les anthropologues le savent depuis belle lurette. Mais c’est grâce à la séparation que nous avons installée entre nature et culture que notre science est devenue si efficace. Et c’est aussi à cause d’elle que la nature, finalement traitée comme si elle était à notre seule disposition, s’est peu à peu abîmée. Sans vergogne, nous l’avons marquée d’une empreinte irréversible, oubliant qu’elle était poreuse, réactive, fragile. Alors, en ces temps où elle semble se retourner contre nos assauts, où nous nous inquiétons du changement climatique, de la raréfaction des ressources fossiles, de la dégradation de la biodiversité, nous devons nous poser cette question : n’est-ce pas notre conceptualisation de la nature, fondée sur l’idée que nous serions autonomes par rapport à elle, qui avait préparé le terrain ? Le terrain qui a rendu possible d’abord l’exploitation de la nature, puis son asservissement ? À mon avis, il est devenu impératif que nous changions notre rapport à la nature, d’accord, mais sans liquider les connaissances que nous avons pu obtenir grâce à la coupure galiléenne.

Oui, Latour ouvre des questions, mais ce n’est pas une réponse totale. Dans son Introduction à la pensée complexe, Morin parle de trouver un équilibre durable en cherchant des références qui restent de la science mais …

… qui introduisent une certaine plasticité là où la physique voit plutôt des invariances… Oui, j’aime bien cette analyse d’Edgar Morin. Simplement, est-ce qu’on est capables de se donner un but ? La pensée complexe, si on la prend trop au sérieux, rend l’agir politique plus difficile, car elle oblige à considérer toutes les boucles de rétroaction qu’une décision peut activer, et à admettre que nous sommes entrés dans un régime de croissance vertigineuse de l’entropie. Par exemple, je ne suis pas sûr que nous soyons capables de penser la mobilité contemporaine, ou bien la dynamique de ces villes qui se construisent à des cadences d’essuie-glace. Une ville de deux millions d’habitants, on sait faire je pense, puisqu’on l’a déjà fait, mais il n’est pas sûr qu’on sache bien le faire vite. Lorsqu’une ville s’implante ex nihilo, quel genre de liens sociaux va-t-il s’y installer ? Comment les transports vont-ils s’y organiser ? Est-ce qu’on est capables de prévoir cela ? Je n’en suis pas sûr.

Notre expérience du temps

Une des particularités de cette nouvelle condition, c’est en effet qu’elle est urbaine. Le constat est connu, l’urbanisation globale avérée, on sera tous urbains. Mais il y a aussi un allongement de la durée de la vie qui est considérable, et qu’aujourd’hui on n’a encore pas franchement pensé. Dans la conception et l’administration des villes, on découvre à peine l’impact de ces vies complètes, sans compter les nouvelles technologies, qui produisent des effets assez nouveaux d’ubiquité, des modes de vie qui conduisent à des polytopies, à des multi-temporalités. On constate au fond une profonde mutation de notre rapport à l’espace-temps, sujets surs lesquels vous avez beaucoup travaillé.

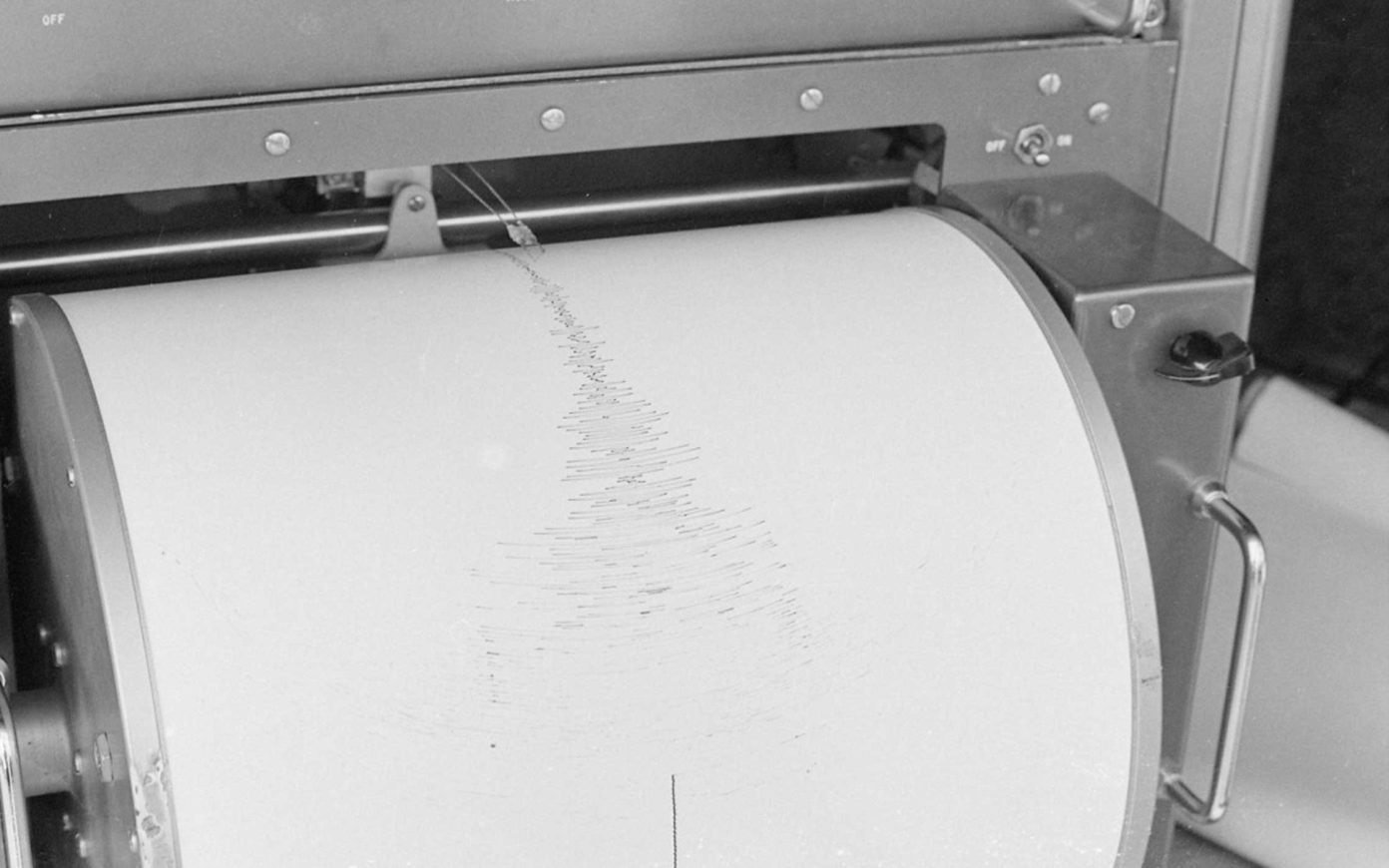

« Il fait un temps de temps », disait André Breton dans son poème Le Verbe Être. Le temps semble être devenu LA grande affaire du temps présent, on le met à toutes les sauces… Il faut dire que la polysémie du mot temps est devenue si fulgurante qu’on ne sait jamais trop bien de quoi on parle lorsqu’on parle du temps. Ce peut être la succession, la simultanéité, la durée, le changement, le devenir, l’urgence, l’attente, l’usure, la vitesse, le vieillissement, les révolutions géologiques qui finissent par affecter nos visages, et même l’argent ou la mort… Cela fait beaucoup trop pour un seul mot. Il faudrait donc faire un peu de ménage dans les dictionnaires, de décrassage sémantique, ou, plus précisément, procéder à ce que Paul Valéry appelait un « nettoyage de la situation verbale ». D’autant que – fait étrange – ce mot temps, qui est parfaitement clair quand on l’emploie dans le langage courant et qui ne donne lieu à aucune difficulté quand il est engagé dans le train rapide d’une phrase ordinaire, devient magiquement embarrassant dès qu’on le retire de la circulation pour l’examiner à part : il se change en énigme, en abîme, en tourment de la pensée…

Or, que nous diraient de tout cela les équations de la physique si elles pouvaient parler ? Premièrement, que notre expérience du temps nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes, mais ne nous renseigne guère sur le temps lui-même. Deuxièmement, qu’il faut se méfier des mirages du langage : dès qu’il est mis dans une phrase, le mot temps crée une impression de savoir immédiat là où il n’y a, en réalité, aucune espèce de savoir réel. Le langage a tendance à confondre le temps avec les phénomènes temporels et l’usage que nous en faisons nous conduit à attribuer au temps des propriétés qu’il ne peut pas avoir. Ainsi, sous prétexte qu’il y a des moments qui semblent durer longtemps, que d’autres semblent au contraire passer très vite, nous croyons à l’existence d’une modulation du temps qui serait induite par le rythme de nos activités, la tension de notre emploi du temps ou la dynamique de notre attention. Mais en réalité, ce que nous percevons du temps qui passe ne change rien à la façon qu’a le temps de passer : une minute dure une minute quoi qu’en pense notre cerveau, qui est un très mauvais chronomètre, qui se dérègle à tout bout de champ. C’est d’ailleurs pourquoi nous portons une montre au poignet : sa mission est de remettre notre piètre pendule interne à l’heure. Aujourd’hui, constatant que leurs vies s’accélèrent, que leurs agendas sont saturés, qu’ils sont devenus des Cyber-Gédéon ou des Turbo-Bécassine (pour reprendre les mots du regretté Gilles Châtelet), certains s’exclament : « le temps passe de plus en plus vite ! » Comme si la dynamique du temps épousait celle de leur emploi du temps, et surtout comme si le temps pouvait se voir doter d’une vitesse et même d’une accélération.

Le succès croissant de cette expression « le temps s’accélère » me semble être le meilleur marqueur, non pas de notre époque, mais du rapport que nous avons avec notre époque. Proclamer, simplement parce que le rythme des événements s’accroît, que c’est la vitesse même du temps qui augmente, c’est fabriquer un raccourci trompeur puisqu’il déforme le rapport psychique que nous avons avec le monde et avec les autres.

En réalité, nous sommes moins les victimes d’une prétendue accélération du temps que de la superposition de présents multiples et hétérogènes qui sont souvent en conflit mutuel : en même temps que nous travaillons, nous regardons les écrans de nos téléphones portables, écoutons la radio et pensons à autre chose encore… Il s’agit sans doute d’une mutation anthropologique, qui tantôt nous excite (elle crée une sensation de tourbillon existentiel), tantôt nous stresse (elle nous dépasse, et même nous ensevelit, voire nous brûle). Cette mutation est advenue si rapidement que notre cerveau, qui s’est construit très lentement, n’a pas encore pu s’adapter à une telle juxtaposition permanente de stimuli. Mais il ne faut pas oublier que dans nos sociétés, beaucoup de gens s’ennuient à mourir. D’autres – souvent les mêmes – trouvent le temps de regarder la télévision cinq heures par jour. Tout le monde ne trépide pas. Nous ne sommes pas du tout égaux en matière d’intensité existentielle.

Ce qui se passe, c’est que les temps propres des individus se désynchronisent. Selon la théorie de la relativité, la désynchronisation des horloges vient de leur mouvement relatif dans l’espace. Mais là, ce n’est pas le mouvement qui décale nos horloges individuelles. Nous sommes tous au même endroit, à peu près immobiles les uns par rapport aux autres, mais nous n’habitons pas le même présent, nous ne sommes pas vraiment ensemble, nous n’avons pas le même rapport à ce qui se passe. Notre société me semble être submergée par une entropie chrono-dispersive qui produit des effets sur l’intensité et la qualité du lien social.