Solutions fondées sur la nature

- Publié le 7 octobre 2021

- Frédéric Ségur

Si l’augmentation de la part du végétal en ville joue un rôle crucial dans la lutte contre les îlots de chaleur urbains, l’arbre doit y être abordé comme une question systémique, en interface avec l’air, le sol ou l’eau. Pour Frédéric Ségur, il faut renouer avec la connaissance de la foresterie urbaine, de façon à retrouver l’intelligence des arbres et battre en brèche les présupposés sur leur durée de vie en ville. Au-delà des annonces politiques, il s’agit de planter bien (plutôt que beaucoup), d’offrir de bonnes conditions de développement, un espace et un sol vivant, de tenir compte des écotypes, mais également de faire évoluer la palette végétale en fonction du réchauffement climatique.

Vous exercez le métier peu connu en France de « forestier urbain » et dirigez, à la Métropole du Grand Lyon, le plan Canopée, un projet qui fédère une multiplicité d’acteurs urbains. Pourriez-vous nous présenter cette discipline et sa mise en œuvre à Lyon ?

Lorsque j’ai commencé ma formation, la discipline de « foresterie urbaine », développée il y a une cinquantaine d’années en Amérique du Nord, n’existait pas en France. Il s’agit de considérer la végétation d’un territoire urbain comme une forêt diffuse et d’adopter pour la gérer une vision globale et transdisciplinaire. Des modèles, des techniques et des principes issus de la foresterie sont mobilisés, notamment la pédologie, la phytosociologie, la botanique ou la sylviculture… mais en territoires urbains habités. Il devient donc nécessaire de compléter ces sciences forestières par des dimensions paysagère, architecturale, urbanistique, géographique mais aussi sociologique, anthropologique ou psychologique. La « foresterie urbaine » est ce mélange de disciplines qui a malheureusement toujours eu du mal à se développer en France. Je me suis donc formé à l’étranger, au Canada, en Angleterre et en Australie, avant de rentrer en France avec l’objectif de développer cette approche autour de l’arbre. C’est ainsi que j’ai entamé ma collaboration avec la métropole de Lyon au tournant des années 1990, à une époque où la question de la nature en ville n’était pas un sujet d’aménagement, puisque l’on sortait des Trente Glorieuses et que la vision fonctionnelle et utilitariste de la ville était encore très présente. Depuis, je travaille sur l’élaboration de stratégies pour introduire les enjeux de nature et de paysage dans la culture de l’aménagement urbain de la métropole. Je développe des projets qui cherchent à dépasser la logique d’institution pour se rapprocher d’une logique de territoire. Le végétal, l’eau et les sols deviennent des outils pour élaborer des « solutions fondées sur la nature » et accroître la résilience urbaine face au changement climatique.

La Métropole œuvre aujourd’hui à un projet intitulé Plan Canopée, qui s’inscrit dans le prolongement de la Charte de l’arbre, dont la première version a été élaborée dans les années 1990. À cette époque, la réalisation du quartier de la Cité Internationale, dessiné avec le paysagiste Michel Corajoud, révélait

au public une nouvelle manière de construire la ville. Le retentissement auprès de la population a été très grand, générant une forte demande sociale de projets accordant une nouvelle place au paysage et à la nature urbaine. Mais le changement de municipalité a failli interrompre le projet. C’est à ce moment-là que nous avons commencé à travailler à un document qui, validé politiquement, permettrait d’asseoir la politique urbaine de la métropole dans la durée. Faire dialoguer stratégie, conception, mise en œuvre et gestion impliquant un grand nombre d’acteurs, aux intérêts parfois divergents, notre second objectif a été de créer un outil de consensus autour des maîtrises d’œuvre privées avec lesquels nous étions amenés à travailler. La Charte de l’arbre était née. Votée à l’unanimité, elle nous a permis de construire une pensée métropolitaine définissant des objectifs communs sans être remise en cause à chaque mandat. Cette charte établissait de grands principes de diversité, de durabilité et d’économie qui dessinaient les contours d’une philosophie à long terme. L’idée n’était pas de brider la créativité par un carcan de contraintes, mais de définir une direction à emprunter collectivement, au sein de laquelle chacun serait libre de tracer son propre chemin.

Cette charte s’est toutefois confrontée à trois limites principales. D’abord elle était centrée sur les arbres d’alignements et ne prenait pas en compte les enjeux paysagers à l’échelle métropolitaine, les espaces naturels et toute une diversité de milieux. La deuxième : cette charte n’était pas assez connue ni partagée par les acteurs du territoire. Enfin, de nouveaux objectifs qui n’avaient pas été identifiés durant la rédaction de la Charte sont apparus. Son élaboration était motivée dans les années 1990 par une demande essentiellement sociale, mais des enjeux tels que l’érosion de la biodiversité ou les effets du changement climatique ont progressivement pris une importance centrale. Cela nous a amenés à rédiger une seconde version en 2011, pour adopter une vision plus globale et actualisée des enjeux de territoire. On dénombre aujourd’hui cent-vint signataires, tant des collectivités, des aménageurs, des bailleurs sociaux, des fédérations professionnelles, des entreprises que des bureaux d’études, des pépinières ou des conseils de quartier… Tous ces acteurs forment un réseau qui partage une philosophie, des ambitions et des expériences.

Pour dépasser la simple dimension éthiqueet philosophique, il a cependant fallu augmenter la Charte de l’arbre d’une déclinaison opérationnelle, ce qui a conduit à l’élaboration du Plan Canopée. Il s’agit ce faisant d’œuvrer concrètement pour adapter la ville au changement climatique, notamment au travers de la lutte contre les îlots de chaleur. La principale vulnérabilité du territoire lyonnais est en effet l’exposition aux vagues de chaleur et aux canicules, qui ont des conséquences sanitaires de plus en plus lourdes. De l’arbre, nous avons étendu nos perspectives d’intervention à la renaturation et à l’ombrage, dans l’objectif d’accroître la résilience urbaine thermique.

En quoi cet objectif d’extension de la couverture ombragée des arbres à l’échelle de la métropole implique-t-il une approche systémique ?

Le Plan Canopée cherche à mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés autour d’un effort global de renaturation et d’adaptation de la ville au changement climatique. Cela passe par la plantation d’arbres, la création d’ombre, mais aussi l’entretien du patrimoine arboré, la protection et la recréation des sols, une bonne gestion de l’eau… Tout est lié, l’arbre n’est pas un élément isolé.

Pour entrer dans le détail : en croisant des outils de photo- interprétation infrarouge (permettant de faire ressortir la végétation) avec les analyses d’un radar capable de mesurer la taille des objets (le Lidar), il est aujourd’hui possible de visualiser de manière très précise les arbres et leur répartition sur le territoire. Nous avons ainsi pu déterminer que la superficie de la métropole couverte par la canopée est de 27 %. Ce chiffre correspond à la moyenne de l’« indice canopée », un indicateur établi par les métropoles anglo- saxonnes pour lutter contre les effets de chaleur urbains. La foresterie urbaine est très développée aux États-Unis, et les services fédéraux ont acquis de fortes compétences en la matière, qu’ils déclinent au niveau des collectivités. Selon leurs études, une ville couverte par 30 à 40 % de surface de canopée posséderait une bonne capacité d’adaptation thermique. La métropole lyonnaise se trouve donc dans la bonne moyenne, mais la question est de savoir si la dynamique est en progression ou en régression.

Il se trouve que 70 % de la canopée du Grand Lyon se situe dans le domaine privé. Seuls 10 % sont gérés par des acteurs publics, des bailleurs sociaux, les domaines de l’État… La Métropole, avec ses 59 communes, ne maîtrise que les 20 % restants. Il était donc nécessaire de réunir tous ces acteurs autour de l’effort global de renaturation et d’adaptation du territoire au changement climatique.

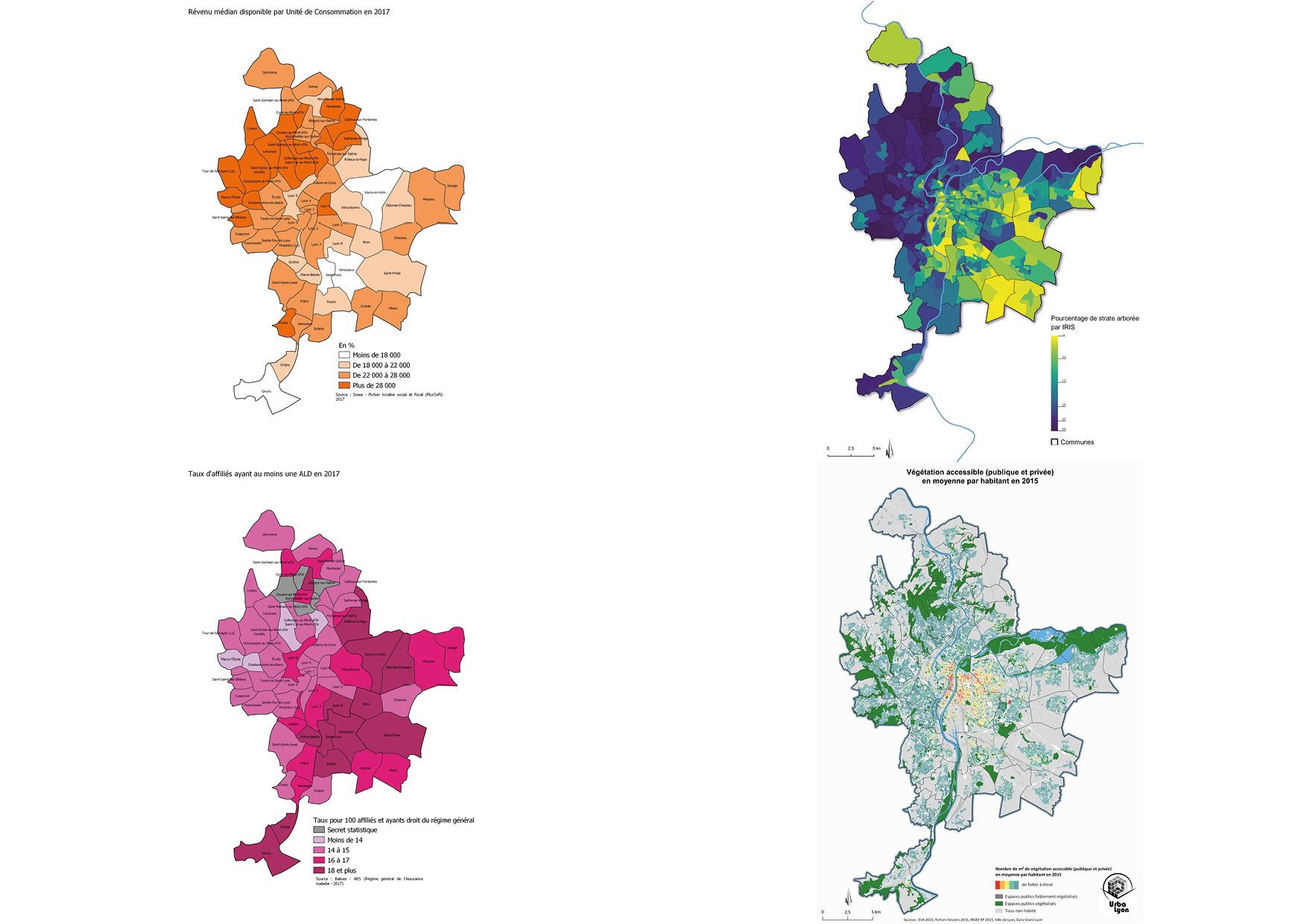

L’analyse de la canopée a également révélé son inégale répartition. Les communes de l’ouest ont une moyenne de canopée supérieure à 40 %, alors que les communes de l’est sont en dessous de la moyenne des 27 %. On constate en parallèle des concordances entre la surface de canopée et d’autres indicateurs tels que les îlots de chaleur, l’espérance de vie, les maladies cardio-vasculaires ou l’exposition aux polluants… Même si on ne peut pas parler de corrélation d’un point de vue scientifique, il s’agit de « boucles relationnelles ». Le lien de cause à effet n’est pas direct, mais il existe des relations entre ces facteurs environnementaux et sociaux. La recherche d’une équité environnementale, liée à toute une série de facteurs historiques, topographiques, d’usage des sols etc. est donc au cœur du débat.

Pour accroître la surface de canopée, la métropole s’est fixé l’objectif de planter trois cent mille arbres à l’horizon 2030. Mais le nombre d’arbres n’est pas un bon indicateur : si vous en plantez dix sur un parking de supermarché, qui ne se développent pas et disparaissent au bout de dix ans, le résultat est nul.

Si vous plantez un arbre dans de bonnes conditions, qui offre 100 m2 de surface d’ombrage au bout d’une vingtaine d’années, le bénéfice est patent. Développer la canopée revient ainsi à améliorer la qualité des plantations pour atteindre des objectifs de durabilité dans un contexte de changement climatique qui impacte la nature même de la végétation.

Suivant ce constat, nous avons décliné un programme d’une trentaine d’actions qui couvrent les interfaces entre l’arbre et l’urbanisme, la santé, le développement économique, la biodiversité, l’alimentation, la voirie, la propreté, la gestion de l’eau, l’occupation des sols, etc. L’idée était de mettre en place une série d’outils financiers et techniques pour susciter et accompagner des initiatives à différentes échelles du territoire. Nous développons actuellement de nouveaux process de mobilisation citoyenne mais aussi des partenariats avec des entreprises, selon de nouveaux modèles économiques et de gouvernance, autour du mécénat, afin d’accélérer le développement de la canopée sur le domaine public comme sur le domaine privé.

La particularité de ce plan réside dans le changement de posture de la collectivité. Auparavant, la Métropole adoptait une posture d’expert réalisant ses projets d’aménagement et réglementant les projets externes. Elle n’insufflait pas une dynamique collective et pédagogique. Nous avons voulu passer de cette posture d’acteur « sachant » à une posture d’accompagnant, de facilitateur, d’incitateur, de conseil… pour entrer dans une dynamique d’appropriation par tous les acteurs du territoire.

L’écologie et de la renaturation des villes sont aujourd’hui au cœur des préoccupations de leurs habitants. Ce mouvement suscite-t-il de nouveaux savoirs ou techniques arboricoles urbaines ?

Nous faisons paradoxalement face à une perte de connaissance dans certains domaines par rapport à l’époque d’Alphand1, qui avait une vision holistique très intéressante, notamment grâce aux compétences pluridisciplinaires de son équipe. Au tournant du xxe siècle, cette explosion de la connaissance en arboriculture du xviiie et surtout du xixe siècle, s’est perdue assez brutalement avec la rupture de la guerre de 14-18. Un grand mouvement de plantation avait eu lieu, la nature était aux portes de la ville, il n’était pas nécessaire d’en faire davantage. Mais l’arbre, qui était devenu un élément central dans la stratégie de conception de la ville, a été relégué au second plan. La compétence de foresterie urbaine a progressivement disparu par manque de formation, de recherches et d’intérêt, puis a été redirigée uniquement vers les milieux naturels et les forêts. La ville a perdu la vision d’ensemble de la nature au profit de l’horticulture, du verdissement et d’une démarche décorative. Cette perte de savoir est nettement visible. La majorité des arbres plantés depuis les Trente Glorieuses dépérissent alors que les arbres plantés du temps d’Alphand, il y a 150 ans, sont en parfaite santé. Il est faux de penser que la ville n’est pas un environnement propice au bon développement des arbres, ou qu’un arbre d’alignement a une espérance de vie d’une trentaine d’années. Nos quais, nos avenues et nos places comportent encore des sujets plantés durant la période haussmannienne.

Alors pourquoi certains arbres meurent alors que d’autres survivent ? La réponse réside dans le sol et sa fertilité. La réussite d’Alphand a été de planter dans des tranchées continues de trois mètres de large et d’un mètre cinquante de profondeur, de façon à contourner la contrainte d’un sol urbain compacté, pollué et impropre à la plantation. Le volume et la fertilité des sols étaient à la base du projet de plantation. Le cloisonnement des savoirs a ensuite scindé cette vision globale en corps de métiers monofonctionnels : les services de l’eau, de la voirie, des plantations ont développé leurs propres spécialités, leurs propres jargons, leurs propres normes, érigeant des frontières plutôt que pensant la relation. À l’heure où la voiture régnait en maîtresse, les voiries ont grignoté l’espace de l’arbre, notamment au niveau des volumes de terre dédiés pour assurer leur stabilité et indéformabilité. Lorsque j’ai commencé à travailler à Lyon, au début des années 1990, le standard pour planter un arbre était d’1 m3 de terre, d’où le syndrome de l’« arbre de parking de supermarché ».

Pour rattraper cette connaissance perdue, nous cherchons à retrouver la qualité des plantations du xixe siècle, en tentant de comprendre les erreurs commises au xxe, tout en développant des partenariats de recherche tirant parti des connaissances scientifiques acquises au xxie siècle. La ville du xxie siècle est beaucoup plus complexe que celle du xixe, il ne suffit pas de renouer avec les standards techniques passés pour guérir ses maux. Pour dépasser cette perte de savoir, nous avons ainsi développé de nouvelles « solutions fondées sur la nature ».

En guise d’illustration, prenons la question de la terre, qui relève d’un véritable changement de paradigme. Le projet du parc des Buttes-Chaumont en est un bon exemple : il s’agit d’une ancienne carrière de gypse transformée en parc urbain par Adolphe Alphand au milieu du xixe siècle. Pour changer ces falaises calcaires en collines verdoyantes, il était impératif d’y apporter de la terre. Celle-ci fut importée de la plaine Saint- Denis, dont l’urbanisation prenait peu à peu la place de terrains maraîchers. Plus de 200 000 m3 de cette terre de très bonne qualité furent donc déplacés par un système de wagonnets.

Les Buttes-Chaumont incarnent l’exemple type d’utilisation d’un produit né d’une manière de concevoir la ville. Le produit, c’est la terre végétale, et celui-ci n’existe que par la destruction d’un milieu naturel. Pour fabriquer trente centimètres de terre, correspondant à l’horizon de labour d’un sol agricole, il faut à une forêt trois mille ans de dégradation de la roche mère et de formation d’humus. C’est ce qu’on appelle la « pédogenèse ». Lorsque nous bâtissons, nous arrachons tout simplement cette couche et la transformons en un matériau, en un produit marchand. Lorsqu’on parle de la terre utilisée pour végétaliser une terrasse ou un quartier, il faut bien avoir en tête qu’il s’agit du fruit de la destruction d’un milieu naturel qui a mis trois mille ans à se constituer et qui ne se régénérera pas tout seul.

L’étalement urbain a pendant très longtemps endigué la pénurie de ce matériau en en faisant un de ses sous-produits. Nous sommes aujourd’hui conscients de l’importance de sanctuariser ces sols fertiles, mais nous faisons face à une situation inédite et paradoxale, puisque la demande en terre végétale s’accroît avec le désir de renaturaliser les villes. Pour dépasser ce dilemme, nous avons lancé le projet Terres Fertiles 2.0 au sein du Plan Canopée. Nous travaillons à la reconstitution d’un substrat qui puisse retrouver toutes les fonctions d’un sol vivant à partir de sous-produits de l’activité urbaine.

Les terres de déblais, extraites du creusement d’un parking ou d’un métro, sont par exemple un bon matériau de départ, car elles sont riches en limons et en argiles. Cependant, elles sont inertes d’un point de vue biologique et pauvres en carbone, le carburant de la vie. À partir de cette base, nous cherchons à mettre en œuvre une pédogénèse accélérée, c’est-à-dire que nous agrégeons à cette matière minérale de la matière organique pour retrouver la vie biologique d’un sol. Nous ensemençons le sol en bactéries et en champignons, le mélangeons à des déchets verts et le faisons maturer. Cela nous permet de produire « artificiellement » de la terre végétale à partir de l’économie circulaire et non plus de l’exploitation de terrains, ce qui représente un véritable changement de paradigme.

Pour donner de la place à ce sol, nous travaillons, avec les services de la voirie, à un projet de stabilisation de la chaussée à partir d’un mélange de pierres d’assez grosse granulométrie, de manière à garantir un coefficient de vide suffisant pour y placer 45 % de terre non compactée. Cela forme un réseau aéré qui permet à l’air de circuler, à l’eau et au carbone d’être stockés et aux racines de se développer.

En travaillant au développement de solutions fondées sur la nature, à l’interface de différents métiers, nous élaborons des stratégies adaptées aux contraintes et aux savoir-faire actuels. Nous défendons également un objectif politique : celui d’engager des acteurs privés dans des projets innovants et démonstrateurs. C’est assez efficace d’annoncer à un maître d’ouvrage qui cherche à construire un écoquartier que l’empreinte écologique du chantier correspond à la destruction de cent hectares de terrains naturels. Dans une logique de co-construction et de gouvernance mixte, la métropole joue un rôle de médiation,

de formation, de définition des objectifs, de suivi scientifique. La maîtrise d’ouvrage et ses équipes assurent un travail de recherche et développement, de logistique… tandis que les entreprises assument le risque économique de fabriquer ces matériaux pour alimenter la filière.

Les nouvelles technologies jouent-elles un rôle dans vos expérimentations urbaines ou se fondent-elles principalement sur les « intelligences naturelles » ?

Nous utilisons effectivement de nouvelles technologies dans le cadre de notre activité recherche et développement. Il existe notamment des outils connectés qui nous permettent de récolter des données sur la température, la disponibilité en eau des sols ou l’activité d’évaporation des arbres. Il devient ainsi possible de monitorer la libération de réserves d’eaux pluviales pour approvisionner les arbres en période de canicule, ce qui permet de lutter contre les effets d’îlots de chaleur urbains. On dit souvent que l’évapotranspiration d’un arbre a l’effet rafraîchissant de cinq climatiseurs, mais ce n’est vrai que si l’arbre possède un excédent d’eau à disposition. Ce n’est donc pas pour permettre aux arbres de supporter la chaleur que cet apport d’eau est nécessaire, mais bien pour générer de la fraîcheur et améliorer le confort urbain. Lorsque cette eau devient nécessaire pour assurer la survie de l’arbre, cela devient problématique. L’espérance de vie d’un arbre irrigué par système automatique est équivalente à l’espérance de vie du système d’arrosage. Dès que celui-ci tombe en panne, il entraîne la mort du sujet, avant même que l’on ait eu le temps de le réparer. Cette nouvelle technologie nous permet donc de rendre des services à l’homme, mais pas vraiment à la nature elle-même.

La nature est intrinsèquement résiliente si on sait la comprendre et que l’on ne va pas à son encontre. Les arbres plantés il y a cent cinquante ans le prouvent, alors même qu’ils n’ont jamais été arrosés, excepté peut-être durant les trois premières années de leur plantation. Pour protéger la nature, la solution se trouve donc moins dans les nouvelles technologies que dans la connaissance de son fonctionnement.

Pour cela il est fondamental de raisonner en termes d’écologie, selon une logique dynamique et évolutive. L’une des erreurs actuelles de la renaturation est de prôner l’utilisation quasi exclusive d’essences locales. Mais nos essences locales ne l’étaient pas hier et ne le seront pas demain. Planter un arbre demande de se projeter un siècle dans l’avenir, et on sait bien que d’ici là les conditions écologiques en cœur de villes seront différentes. Il faut donc choisir une palette végétale adaptée aux conditions climatiques et au milieu urbain, en étudiant ce que l’on appelle en écologie les écotypes.

Le chêne commun pousse de la Norvège jusqu’en Italie. On peut imaginer qu’il y a dix mille ans, lorsque le climat a commencé à se réchauffer après la glaciation du quaternaire, les chênes ont migré vers le nord.

On peut également penser que ceux qui se déploient dans le sud, dans un climat méditerranéen et sur des sols calcaires, n’ont pas les mêmes exigences écologiques qu’un chêne situé au Danemark, qui se développe sur des sols sableux, dans un climat beaucoup plus humide et frais. Si, d’un point de vue botanique, il s’agit de la même espèce, d’un point de vue écologique, leurs écotypes diffèrent. Cette information n’est pas du tout prise en compte par les pépiniéristes lorsqu’ils vendent un arbre, car la traçabilité s’est perdue. La plante a été bouturée et multipliée aux Pays-Bas, puis a voyagé en Italie, en Allemagne ou en France, sans que l’on puisse retracer ses besoins écologiques.

Selon l’endroit dont la plante mère provient, le sujet sera acclimaté ou non, bien qu’il s’agisse de la même espèce. Il n’est donc pas suffisant d’identifier les essences adaptées au changement climatiques, il faut également retracer leurs écotypes. Pour ce qui concerne les essences, un érable de Montpellier, par exemple, supporte bien la chaleur mais n’est pas considéré comme indigène du bassin parisien ou de la région de lyonnaise. Puisqu’il n’est pas « local », il n’est pas conseillé de le planter. Mais que peut bien vouloir dire « local » au fond ? Prenez l’exemple du pêcher, chaque jardin a le sien, c’est un arbre « de chez nous ». Son nom latin est Prunus persica, en référence à ce que l’on croyait être son berceau, la Perse. On sait que c’est Alexandre le Grand qui l’a ramené du Moyen Orient jusqu’en Grèce. Les Romains l’ont ensuite introduit en France. Mais récemment, grâce aux progrès de la génétique, on a découvert que le pêcher provenait de Chine. Les échanges commerciaux entretenus deux mille ans avant Jésus-Christ entre la Chine et la Perse avaient déjà fait voyager cette espèce. Son histoire est culturelle et étroitement liée à celle des hommes. Et il en est de même pour le blé, le noyer, l’acacia, le robinier, le cerisier et une multitude d’espèces végétales et animales importés pour les besoins de l’homme. Aujourd’hui, les plantes invasives

ont pris une place importante dans le débat sur l’importation végétale, mais il ne faut pas confondre « exotique » et « invasif ». Il existe dans nos paysages un nombre incalculable d’essences « voyageuses » qui ne représentent aucun risque et dont la structure des fleurs permet à nos insectes locaux de les polliniser.

Le paysage est par essence façonné par la culture et l’histoire des hommes, et cette dimension est importante à réintroduire dans la manière dont nous concevrons les paysages de demain. L’avenir de notre flore réside dans notre capacité à élargir la palette végétale de nos paysages par des introductions raisonnées de plantes au fort potentiel d’adaptation climatique.

Cette article a été initialement publié dans STREAM 05, en 2021.