Intensifier l’urbain diffus

- Publié le 19 avril 2017

- Michel Desvigne

- 10 minutes

La ville de l’Anthropocène est forte d’une nouvelle relation à la nature, dans l’élaboration d’un continuum inédit entre l’urbain et la biosphère. Cette dimension vivante, longtemps occultée par la planification moderniste, a pourtant toujours été au cœur du travail et des réflexions des paysagistes. Michel Desvigne parle ainsi de son attachement à la chose physique, de son regard de paysagiste sur l’urbanisation et de son travail sur le péri-urbain, l’habitat diffus, problématique centrale de la ville, qu’il cherche à « réparer » par un travail sur la lisière, le paysage intermédiaire. Il en appelle à une implication plus forte des pouvoirs publics, mais aussi à une nouvelle vision des moyens de l’agriculture sur le territoire.

Michel Desvigne est un paysagiste-architecte français. Directeur de l’agence MDP, il est lauréat du Grand Prix de l’Urbanisme en 2011.

Stream : Nous explorons dans ce numéro les enjeux de l’urbanisation globale, et nous étions curieux de savoir comment un paysagiste envisageait ce type de phénomènes.

Michel Desvigne : Il me semble que notre métier de paysagiste se définit d’abord par un intérêt majeur pour la chose physique. Notre mission est d’être capable de voir, de comprendre et de mesurer la chose physique, pour éventuellement la transformer. Je suis résolument intéressé par la chose physique. Je me rends compte évidemment de l’immense difficulté de voir, dans un premier temps, puis de comprendre et de mesurer cette réalité physique de nos territoires, et donc évidemment de nos espaces urbains actuels. C’est sans doute la grande question pour moi : comment voir, comment arriver à ne pas être aveuglé par quelque conviction, quelque certitude, quelque acquis ? Cela a évidemment un rapport avec la notion d’espace-temps. Personnellement, je voyage beaucoup, c’est presque une hygiène de vie, je crois que je fais plus de cent voyages professionnels par an, et j’ai besoin de cela pour ré-étalonner en permanence mon regard, sans quoi je ne serais pas capable de prendre la mesure de ce que je vois. Si je me contente de regarder les toits parisiens par la fenêtre, je ne vois rien, je ne verrai plus jamais rien. J’ai besoin d’explorer, c’est-à-dire de voir, et surtout de voir par comparaison. Dès lors que je m’arrête, je perds toute compétence. Voir est la grande difficulté.

Urbanisation diffuse

Pour ce qui est de l’urbanisation, je lis bien sûr que la majorité de la population vit dans les villes, mais je lis également qu’une grande partie vit dans des villes qui n’en sont pas, à plus de 800 mètres de l’école, du lieu de travail et des commerces. C’est plus que la simple périurbanisation. Cet habitat diffus est celui d’une grande partie de la population, en tout cas en Europe et aux États-Unis. Je ne maîtrise pas les statistiques, mais je vois qu’en effet la population par défaut n’est plus rurale, plus liée à une activité agricole par exemple. Pour autant, est-elle urbaine ? Et de quelle ville parle-t-on ? Quand j’interroge mes confrères urbanistes, je constate à quel point il est difficile de répondre à ces questions, de quantifier cet habitat diffus. Il semble que les résultats électoraux donnent une indication : la cartographie des votes coïncide assez précisément avec ce que l’on a appelé la « rurbanisation ». Mais le terme est impropre. Il s’agit d’un autre phénomène, celui de la construction plus loin, moins chère, nulle part, qui devient massive. C’est un grand sujet, j’en suis convaincu. Il y a là, dit-on, une bombe à retardement sociale, Laurent Davezies en fait d’ailleurs un facteur clé de sa Crise qui vient Laurent Davezies, La crise qui vient. La nouvelle fracture territoriale, Seuil, 2012. On constate une grande précarisation d’une partie de la population, qui sera incapable de retrouver un emploi, de se former correctement et qui a investi dans des biens immobiliers qui n’auront plus nécessairement de réelle valeur. Nous en revenons à la même question : de quelle ville parle-t-on ? Est-ce une ville ou est-ce une espèce de déplacement de population vers des sortes de « ghettos involontaires » ? Je ne vois là aucune manipulation mais, par manque de vision, par manque de détermination, on constate que la société se délite vraiment.

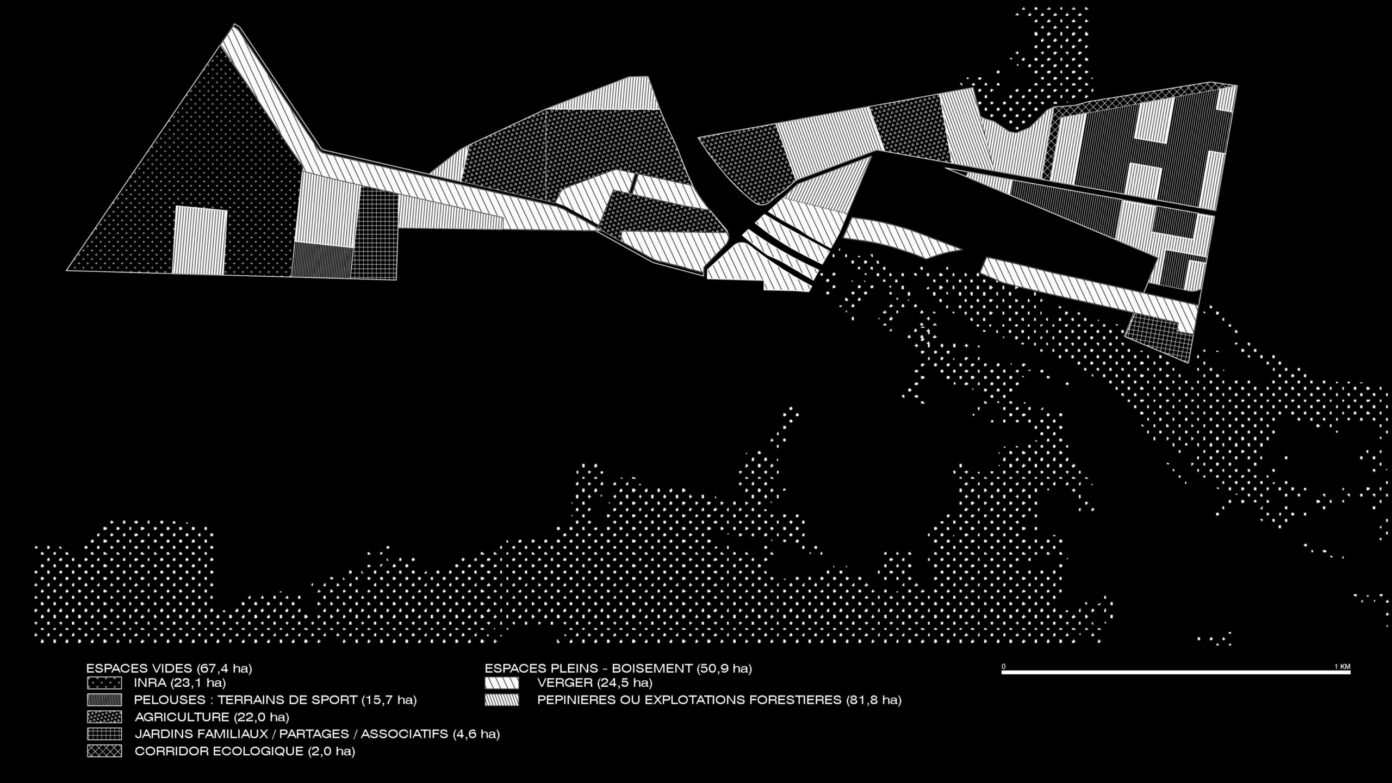

Le métabolisme urbain m’intéresse beaucoup, sans doute parce que les cartes que les scientifiques établissent nous aident à trouver l’échelle juste et à accommoder notre regard. Il est parfois très difficile de passer de la taille d’un îlot ou d’un bâtiment à celle d’une ville construite, mais quitter la taille de cette ville construite pour la restituer dans un territoire agricole l’est davantage encore. Ces accommodations successives sont presque impossibles. Nous expérimentons cette difficulté à Saclay, où nous construisons des quartiers sur de vastes territoires. Les questions que l’on se pose et la manière de considérer le territoire agricole sont très différentes selon les échelles. Par exemple, il a été sanctuarisé 2 300 hectares de terres agricoles sur le plateau de Saclay. Dès lors que l’on prend un peu de recul, cette surface paraît dérisoire comparée au total des étendues agricoles en Île-de-France. La question de l’échelle est primordiale, et agir demande une vraie capacité d’adaptation : nous avons donc besoin de cette cartographie. Que représente vraiment l’habitat diffus dans le territoire agricole ? Il est difficile de se fabriquer une image fidèle de ces réalités physiques quand on survole ces territoires en avion.

Parcellaires hérités

Stream : Quelle définition donneriez-vous de cette réalité physique dont vous parlez ?

Michel Desvigne : Revenons à l’agriculture. Elle est importante, elle occupe encore une très grande partie du territoire, mais économiquement elle ne pèse presque rien, et c’est une agriculture qui a été bouleversée par la mécanisation et les remembrements successifs, dont certains sont encore à l’œuvre. On transforme et recompose sans cesse ce territoire. Il s’agit de quelque chose de physique, ces bouleversements sont visibles d’où que l’on soit. Lorsque nous nous déplaçons, et nous nous déplaçons en permanence – que ce soit en voiture, en train ou en avion – nous voyons ce territoire agricole qui est le produit de politiques ayant conduit à des remembrements. Il ne s’agit pas d’un travail d’agronomes, le territoire agricole n’est plus que très rarement le résultat de pratiques physiques. La propriété des parcelles, ainsi qu’un certain nombre de pratiques techniques (la récolte de l’eau, s’abriter du vent, la protection des animaux…) avaient façonné les territoires agricoles partout dans le monde. Or, depuis les années 1970, les remembrements agricoles sont d’abord réalisés pour des raisons technocratiques : on définit la taille critique d’une exploitation par sa rentabilité et l’on fixe le nombre de personnes à l’hectare en fonction de la mécanisation. Ces territoires agricoles ont ainsi perdu tout lien avec le territoire de l’homme. On constate d’ailleurs beaucoup d’inconvénients techniques : mauvaise protection contre le vent, mauvais drainage, risque d’inondations, etc. Aujourd’hui, on essaie parfois de repenser ces remembrements, mais avec une vision nostalgique, qui pour le coup n’est pas opérante. Ceux qui étudient l’agronomie se divisent aujourd’hui, dit-on, entre les financiers et les nostalgiques, qui cherchent à donner un sens à leur démarche en optant pour la protection de la nature. Il y a une sorte de schizophrénie entre le cynisme financier et l’idée de revenir à un état supposé idéal. Peu d’entre eux semblent en tout cas s’intéresser à la capacité formidable de façonner un territoire pour le futur.

À Saclay, nous travaillons avec l’école d’agronomie, l’INRA (Institut national de la recherche agronomique), des universitaires, et nous tâchons de trouver des solutions expérimentales pour donner une qualité à nos territoires agricoles et périurbains. Mais pour l’instant nos recherches me semblent dérisoires et déconnectées des pratiques, parce qu’une bonne partie de nos contemporains vivent dans un territoire à dominante agricole sans avoir aucune relation physique avec ce territoire. Les remembrements ont en partie éliminé les chemins, derrière les maisons, qui permettaient d’aller dans la campagne, et le mode d’urbanisation par lotissements n’a pas du tout créé de relations entre les vagues vestiges d’un ancien parcellaire agricole et ces nouveaux quartiers, ce qui explique cette situation paradoxale où beaucoup vivent dans la campagne sans avoir la moindre relation avec elle. Encore une fois, il ne s’agit pas d’être nostalgique : notre campagne a été complètement transformée par une suite de remembrements sans vision, sans architecture, sans projets, avec des lotissements qui n’ont souvent été imaginés que par des géomètres et des promoteurs. Nous nous trouvons donc dans une ville sans urbanistes, sans architectes, sans agronomes et peut-être même sans agriculteurs à même de façonner un territoire. Je ne pense pas qu’il y ait un état de référence auquel nous devrions retourner, mais puisque ce paysage agricole a été transformé, pourquoi n’en a-t-on pas profité pour fabriquer de l’espace public ? C’est une question très importante à mon sens.

Dans la ville pavillonnaire, l’espace public est pour ainsi dire inexistant, à l’exception d’une raquette de retournement ou d’un square de temps en temps. Notre société n’a pas construit pour ces villes – qui occupent une grande partie du territoire – d’espace public adéquat. Quand nous faisons un projet aujourd’hui, nous essayons de respecter certaines proportions – 30 % d’espace public, dont 15 % dédiés à la voirie et aux places, et 15 % aux parcs et jardins – mais lorsqu’on se met à mesurer ces villes du XXe siècle, les 30 % n’étaient évidemment pas respectés. Notre génération a vu se développer ce phénomène avec la plus grande impuissance.

L’espace public manquant

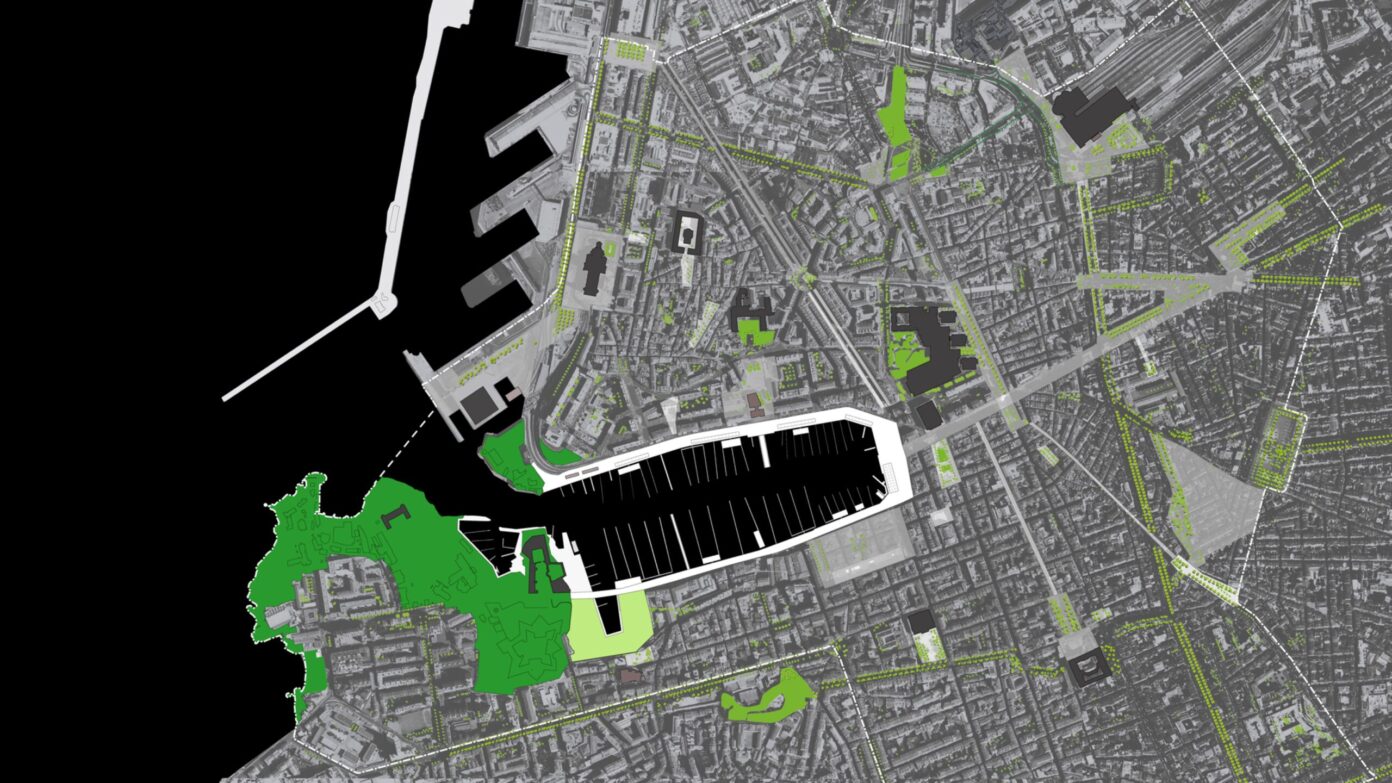

Je crois donc que nous devrions nous intéresser bien davantage à cet espace public. Je suis fondamentalement quelqu’un d’optimiste, je pense qu’avec des efforts nous pouvons réparer et redonner de la qualité, parce que cela concerne des millions de personnes. Et par quels moyens ? Avec ceux de l’agriculture : transformer l’agriculture en périphérie des villes ne sauvera pas la planète en terme vivrier, mais améliorera sans doute la qualité de ces villes-là en constituant l’espace public manquant. Jean Nouvel avait eu la gentillesse d’intégrer certaines de mes idées sur le sujet dans ses réflexions à propos du Grand Paris. Il a notamment utilisé le terme de « lisière », qui est peut-être un peu trop vague mais qui dit la nécessité d’améliorer l’enracinement dans le territoire : il ne s’agit pas de faire une ceinture verte, mais de créer un minimum d’espace public pour que la ville soit un lieu où l’on puisse se promener, se déplacer et dans lequel nous conservions un rapport avec le sol. Nouvel est allé jusqu’à imaginer une « loi lisière », comme il existe une « loi littoral », soit un ensemble de procédures à suivre dès lors que l’on se trouve aux limites de la ville, confrontés à ce territoire agricole.

Le grand danger est évidemment celui de la bidonvilisation et de la précarisation. Il faut que cela soit un véritable projet public, solide, dessiné et conçu, et cela reste à inventer. Nous faisons quelques expériences qui vont dans ce sens à Saclay : nous concevons un système de parcs entre quartier de campus et étendue agricole. Une succession de vergers, de boisements et de chemins va être mise en place après trois ans de grands efforts pour convaincre. J’ai la conviction que c’est un vrai projet de société, mais j’ai beaucoup de peine à convaincre des politiques de s’intéresser au sujet.

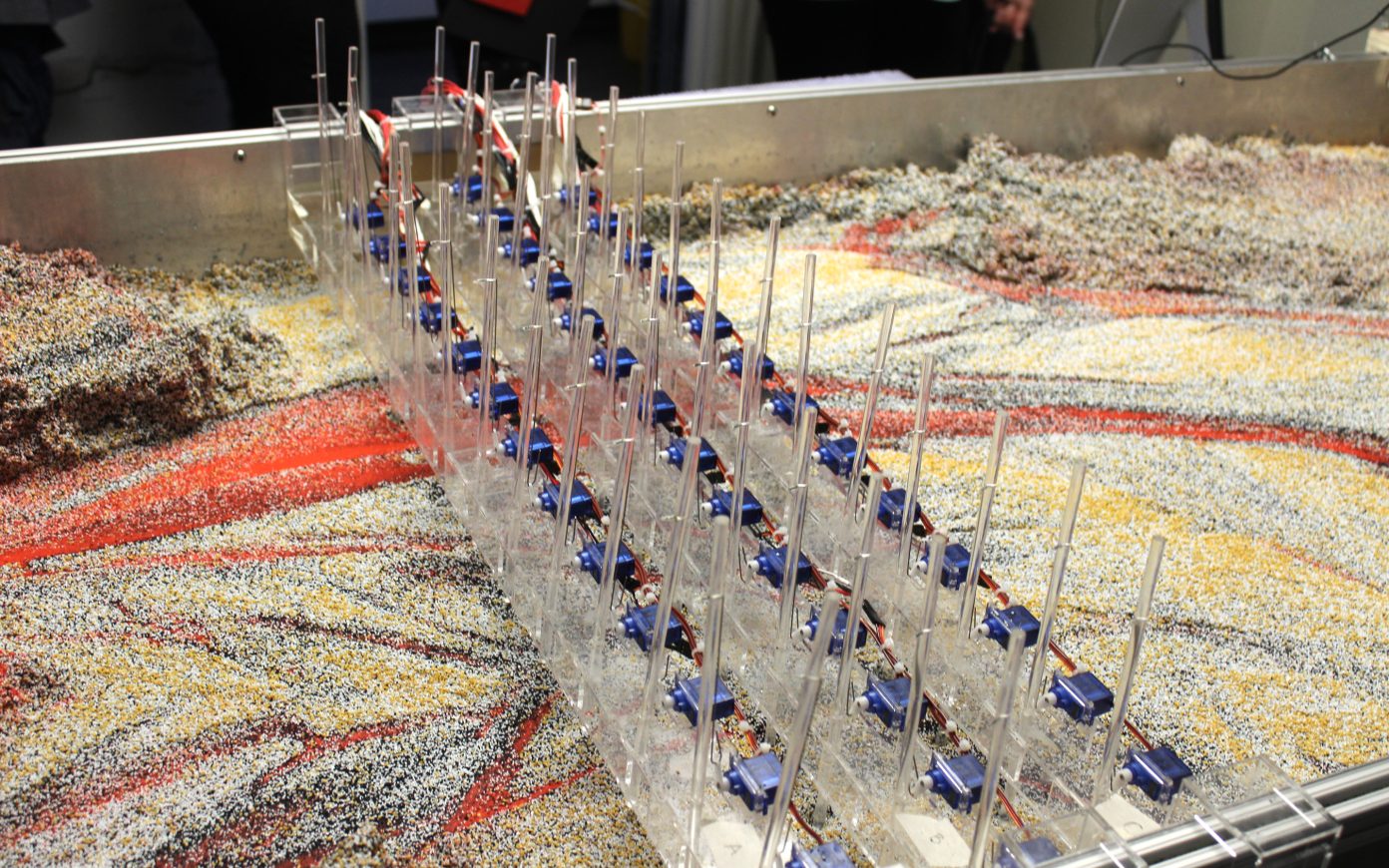

L’agronomie est le seul levier, et il faut que de tels projets soient financés par des pratiques agronomiques un peu plus rentables au niveau local. Cela ne peut relever d’une seule politique urbaine. C’est bien ce que nous essayons de faire à Saclay : libérer une zone entre l’agriculture protégée et les quartiers denses, pour faire de ce paysage que j’appelle intermédiaire le prototype d’un ensemble de pratiques. Il s’agit de densifier pour dégager un territoire réputé non agricole sur lequel on pourra développer des pratiques agricoles miniaturisées qui donnent de l’intensité et qui fabriquent de l’espace public.

J’ai beaucoup publié sur le sujet, nous avons fait des conférences dans le monde entier, il semble que ça intéresse le milieu – j’ai sans doute eu le Grand Prix d’urbanisme à partir de ce genre de réflexions – mais dans la pratique, malheureusement, cela n’a pas encore beaucoup d’effets…

Stream : Pour préciser, l’idée est de recréer de l’espace public à travers l’agriculture ?

Michel Desvigne : Oui, je ne donne sans doute pas assez d’exemples. Il y a cette image un peu mythique de la ville médiévale ou renaissante italienne avec une forme de progression de la maison vers un territoire ouvert : derrière la maison, il y a d’abord le jardin, puis le potager, le verger, quelques prés communs et enfin la campagne ouverte. Le territoire se densifie progressivement et l’on voit des connexions très fines. C’est quelque chose que l’on observe aujourd’hui encore dans certaines petites villes d’Ombrie. Il y a quelques transformations physiques évidentes à faire : re-densifier le réseau des haies et les chemins, introduire une échelle plus fine, du maraîchage, de la présence humaine, des serres etc. C’est un vrai projet de société, qui suppose sans doute des investissements publics. Il s’agirait d’apporter de l’intensité aux périphéries des villes sans en attendre une véritable rentabilité, du moins immédiate. Ce n’est pas un paysage militant ou du bricolage associatif, mais encore une fois un vrai projet de société. Il me semble que cela doit relever de la chose publique et son écriture doit en avoir la dignité, la puissance peut-être, la grandeur.

J’aimerais vraiment travailler avec des agronomes sur ce sujet : y a-t-il une réelle hypothèse de travail ou est-ce désespéré ? Je suis personnellement convaincu de l’intérêt de cette réalité physique-là. J’observe cela quand je vais dans le Tessin : un domaine où les exploitations viticoles sont relativement précieuses, où il existe une imbrication très forte des villes avec le monde agricole. Pour dire les choses plus simplement, dans des villes comme Bellinzone ou Mendrisio, vous trouvez des parcelles de vignes et quelques vergers en plein centre-ville. Cette imbrication est forte car tout a de la valeur – la ville autant que l’agriculture – et il y a une immense beauté dans cette articulation, une manière de vivre franchement enviable.

Les populations connaissent bien leur territoire, à la différence des nouveaux habitants de la campagne dont le seul lien avec le territoire agricole se résume au centre commercial dans lequel ils achètent l’abri de jardin, et qui développent des pratiques qui n’ont aucune beauté parce qu’elles ne relèvent d’aucun savoir-faire et d’aucune culture. C’est inacceptable et c’est quelque chose que nous devons pouvoir faire progresser. Je ne peux pas prétendre être paysagiste sans m’intéresser à ce sujet. Depuis l’après-guerre, en Europe, les ingénieurs ont pris définitivement le pouvoir sur le territoire : pour les infrastructures, l’agronomie, l’urbanisme et la construction, on n’a pour ainsi dire plus besoin d’architectes. C’est un domaine complètement confisqué par les ingénieurs et l’industrie. Devons-nous, en tant que paysagistes ou architectes, démissionner pour toujours et nous satisfaire de très belles images impuissantes, ou avons-nous une sorte de responsabilité par rapport à nos contemporains ? Je penche pour le devoir d’agir.

(Cet article a été publié dans Stream 03 en 2014.)