Le temps des arbres

- Publié le 7 octobre 2021

- Francis Hallé

- 15 minutes

La redécouverte des services écosystémiques de la nature en ville, notamment dans la lutte contre la pollution et les îlots de chaleur, a remis en avant le rôle et l’intelligence des arbres, dont le botaniste Francis Hallé décrit l’« architecture végétale ».

Il plaide pour une plus grande place des arbres en ville, pensés comme préalable à toute urbanisation, ce qui suppose de promouvoir une connaissance intime de leur fonctionnement et de leur temporalité pour mieux les planter, les entretenir et les respecter.

Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez développé le concept d’« architecture végétale » ?

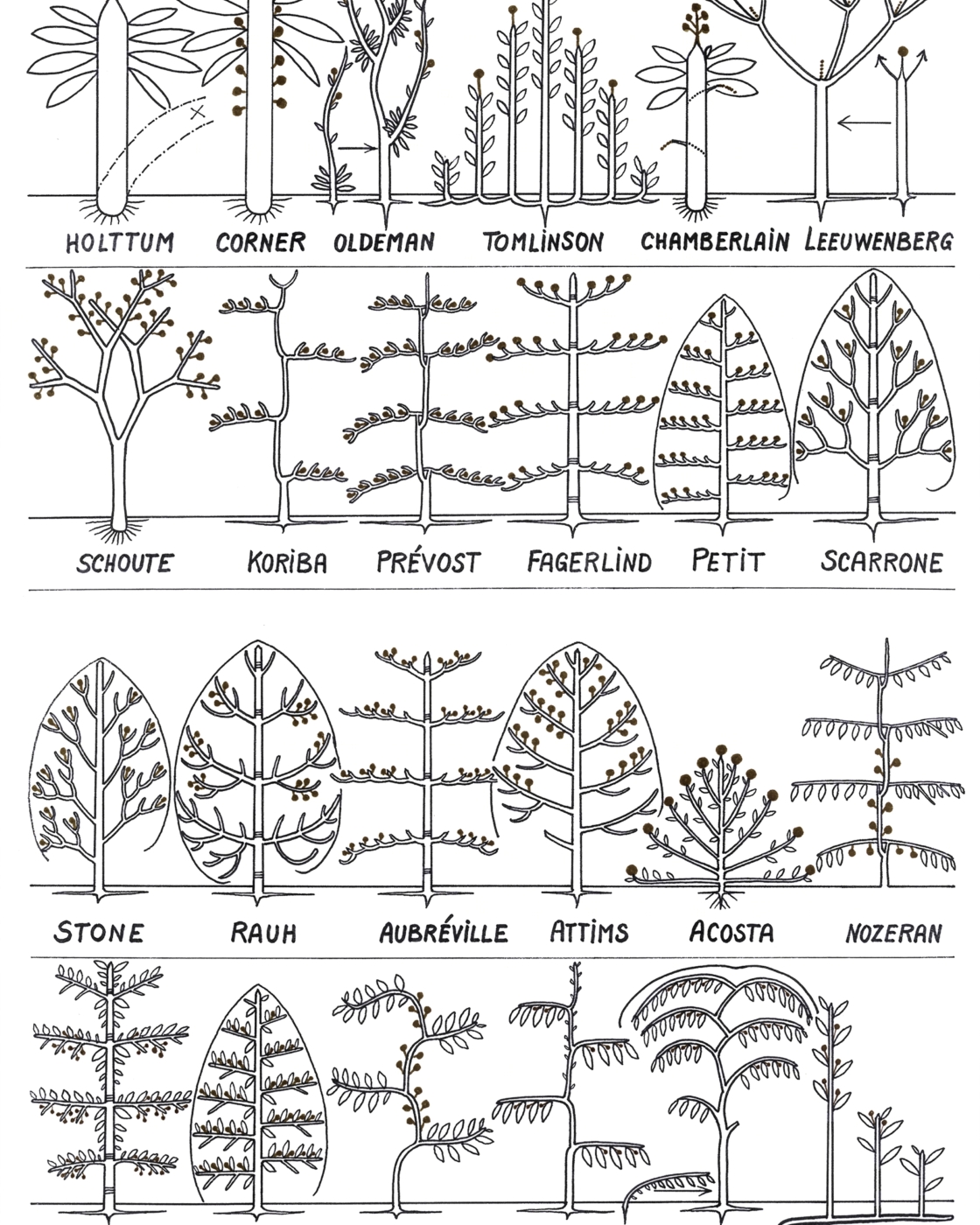

Pour identifier une plante dans un pays tempéré comme la France, on se réfère à la forme de ses fleurs ou de ses fruits, idéalement les deux. Mais après mes études, je me suis rendu en Afrique équatoriale, où j’ai été confronté aux limites de cette méthode, puisqu’il m’était impossible d’observer les fruits ou les fleurs des grands arbres. Il y avait bien quelques débris au sol, mais l’ensemble se trouvait à plus de soixante mètres de hauteur, limitant l’identification classique. J’ai alors remarqué que dans le sous-bois se trouvaient de plus jeunes arbres aux formes très caractéristiques. J’ai donc pris le parti de les utiliser pour étudier et identifier les plus grands arbres. C’est en me référant à leurs structures, plus facilement observables du haut de leurs deux mètres, qu’est née l’architecture végétale. Je me suis assis au pied des arbres pour observer leurs architectures et j’ai commencé à les dessiner, ce qui m’a permis d’identifier des modèles. Tout cela est exclusivement graphique, dessiner reste le mieux pour l’expliquer. Il y a tout d’abord l’orientation verticale et horizontale des branches. Ça a l’air idiot, mais cela fait déjà beaucoup. Ensuite, il y a la croissance, continue ou rythmique. Dans un pays comme la France, la croissance est forcément rythmique, puisqu’elle s’arrête chaque hiver, alors qu’elle est continue sous les tropiques. Ajoutez à cela la position des fleurs : si elles sont terminales, c’est-à-dire au bout de l’axe, celui-ci ne peut plus pousser, la croissance n’est alors permise que par la formation de relais. Si les fleurs poussent latéralement, alors l’axe peut continuer à pousser. Il suffit d’un quart d’heure en forêt pour observer tout cela, ce qui paraît très simple, mais c’est la base d’une combinatoire aux résultats très nombreux. Bien évidemment, on ne voit que ce que l’on cherche, sinon on voit d’autres choses, ou rien. On critique parfois mon travail en disant que ces recherches auraient pu être réalisées au xviie siècle. C’est parfaitement exact, un bon dessinateur aurait pu faire les mêmes observations à l’époque. Certains les ont faites d’ailleurs, mais de façon marginale. Il s’agit d’un travail simple, mais il se trouve que je suis le premier à l’avoir fait.

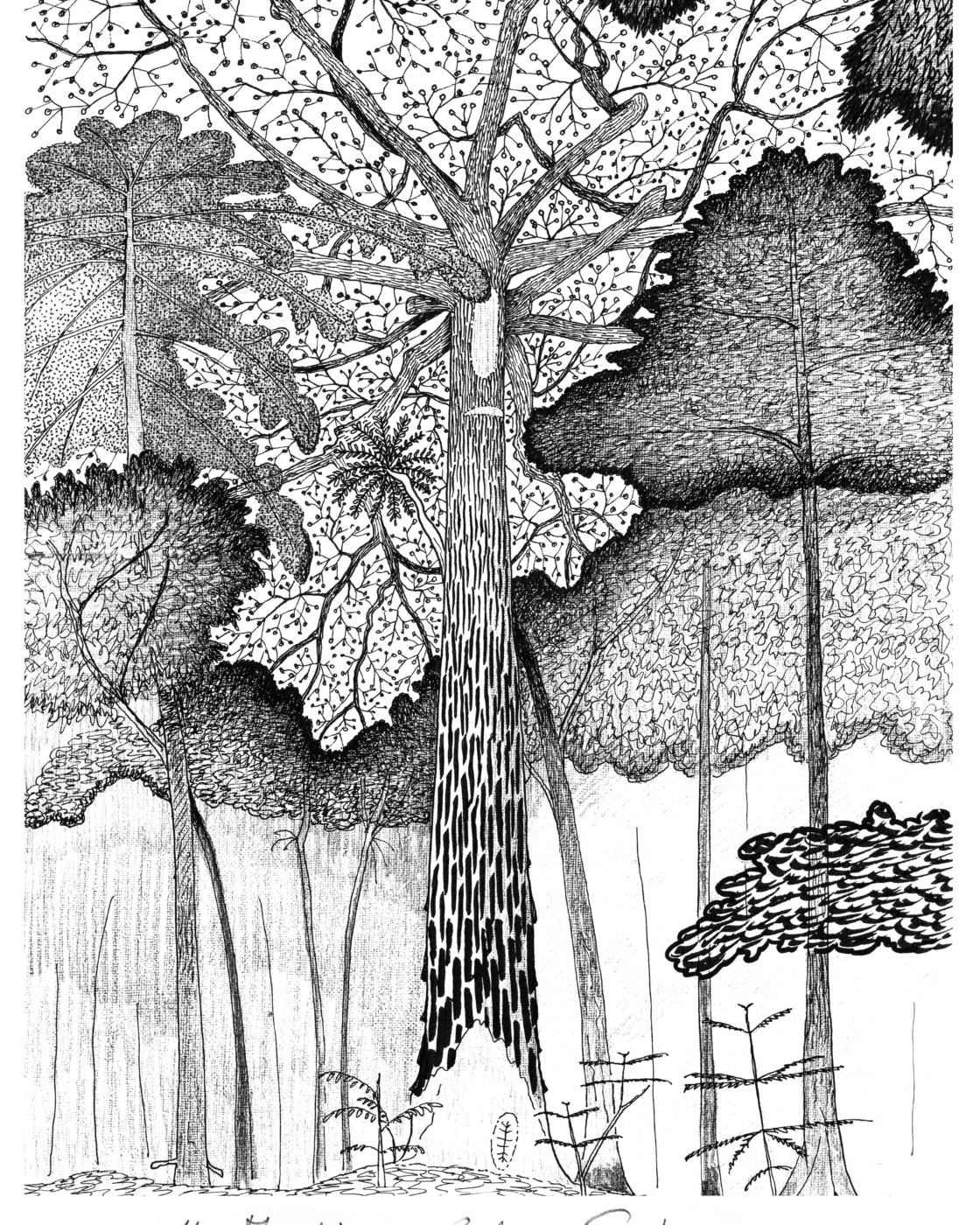

Ma botanique est un peu spéciale, parce que les forêts équatoriales primaires sont mon sujet de travail. Comme biologiste, je me suis toujours intéressé aux endroits où il y a le plus de vie, et c’est dans les forêts des tropiques qu’elle est la plus abondante, notamment à la cime des arbres, sur la canopée, là où se trouve la lumière. À soixante mètres d’altitude, on entend la vie grouiller, bien plus que dans le sous-bois, plus austère et sombre. J’ai passé de nombreuses années à essayer de trouver une solution pour aller travailler là-haut. Avec trois collègues, nous avons ainsi créé l’Opération Canopée : à l’aide d’un engin assez étonnant qu’on appelle le « Radeau des Cimes », nous avons exploré les canopées équatoriales pendant près de trente ans. Cela a été mon fil directeur, tout au long de ces années : plus il y a de vie, mieux c’est pour moi. En ce sens, la séparation entre la botanique et la zoologie est un peu dépassée, car l’une ne peut se passer de l’autre. Un zoologiste qui ne s’intéresserait pas à ce que mangent les animaux ne comprendrait rien. Et de la même manière, un botaniste qui ne prêterait pas attention à ceux qui pollinisent les fleurs ou qui disséminent les graines naviguerait à l’aveugle.

Au fond, je suis architecte comme vous, bien qu’il ne s’agisse pas du même genre d’architectures. Celles qui m’intéressent résultent d’un programme génétique de croissance et de développement. J’ai pu déterminer que les arbres des tropiques possèdent vingt-quatre modèles de croissance, contre seulement onze en Europe. Ces stratégies de développement et d’adaptation leur permettent de gagner un maximum de hauteur, d’éviter la compétition avec leurs voisins et d’attirer les animaux. Ces vingt-quatre modèles architecturaux sont communs aux cent mille espèces d’arbres connues dans le monde.

Je suis invité depuis quelques années à enseigner l’architecture végétale dans des écoles d’architectures à Aix-en-Provence, Arles ou Marseille. Il faut dire que ce sont des architecture qui ont fait leurs preuves, et qui tiennent depuis le début du Crétacé ! Mais ce n’est pas commode pour les étudiants d’utiliser l’architecture des plantes, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont capables d’en appliquer les principes. En revanche, la construction bois a de vraies qualités, notamment pour le confort. Il existe des études scientifiques qui comparent le comportement de populations habitant des architectures de bois et de béton.

La concentration intellectuelle serait bien meilleure dans le bois, pour autant que les constructions soient bien faites,

et on parviendrait à y résoudre des problèmes plus compliqués. L’argument du stockage du carbone est souvent avancé également, mais ne dure que tant que la maison tient sur ses pieds, ce qui n’est généralement pas très long. Si l’on veut vraiment conserver le carbone prisonnier, mieux vaut ne pas abattre les arbres, qui se maintiennent bien plus longtemps.

Vous considérez la forêt comme un système dynamique vivant, dont les individus interagissent et communiquent. Est-il envisageable de recréer cela artificiellement, au travers de « forêts urbaines » par exemple ?

Dans les années 1990, déjà, un collègue sud-africain du nom de Van Hoven disait à l’université de Pretoria que les arbres « se parlaient ». Il avait découvert que les feuilles d’acacias, lorsqu’elles étaient arrachées par les mâchoires d’une gazelle, dégageaient de l’éthylène. Une transformation biochimique fulgurante qui rend la plante toxique en vingt secondes et se propage avec le vent, prévenant les acacias voisins afin que ceux-ci mettent en place un système de défense et sécrètent préventivement les substances toxiques. Les animaux déjouent d’ailleurs ce mode de communication en remontant le vent, les chasseurs en savane le savent bien.

Il existe une multitude d’autres exemples. En Espagne, des collègues ont récemment publié des images impressionnantes de paysages forestiers calcinés.

Tout est noir, tout est mort, sauf les cyprès communs. Ils ont découvert que le vent qui arrive avant le feu, bien qu’inoffensif à soixante degrés, prévient le cyprès de la venue imminente de l’incendie. À ce signal, le cyprès dégaze en envoyant dans l’atmosphère les alcools, les terpènes, les toluènes, les hydrocarbures… toutes les substances inflammables qu’il contient, de sorte qu’à l’arrivée du feu, il ne ressemble plus qu’à un gros sac d’eau et ne brûle pas. Les molécules volatiles libérées sont elles-mêmes charriées par le vent comme un signal auprès d’autres cyprès, encore plus éloignés du feu, qui se mettent à dégazer alors même que le vent annonciateur, réchauffé par l’incendie, ne les a pas encore atteints. Un vaste périmètre de cyprès est ainsi préparé à affronter le feu et à assurer sa survie grâce à des relais messagers.

D’autres modes de communication entre les arbres existent encore, notamment par le sous-sol, à l’aide de champignons symbiotiques, les mycorhizes, qui relient les arbres de façon continue sur des dizaines de mètres et jouent un rôle de vecteur d’information. À l’université de Florence, des chercheurs explorent une nouvelle piste, celle du craquement. En poussant, l’arbre émet un bruit à peine perceptible, car les membranes des cellules qui le composent se frottent les unes aux autres. Le bruit est spécifique à chaque espèce, c’est-à-dire que le frottement des cellules d’un pin se distingue du frottement de celles d’un chêne. Les arbres seraient ainsi capables d’identifier leurs voisins. De façon générale, la communication entre les arbres est devenue un vaste domaine de recherche.

Alors en effet, la conscience de l’importance d’un retour de la nature en ville amène aujourd’hui les politiques à beaucoup parler de « forêts urbaines » et de la méthode MiyawakiLa méthode Miyawaki consiste à recréer la végétation naturelle potentielle d’un site au travers d’indices contenus dans le sol. Les graines des essences autochtones identifiées sont élevées en pépinières dans des conditions d’acclimatation proches du futur environnement et plantées extrêmement densément sur site, de manière aléatoire, pour favoriser les processus de sélection et de coopération observés à l’état naturel. Après trois ans, la forêt est entièrement autonome et n’a plus besoin d’entretien.. C’est une très bonne chose, mais ce qui me gêne c’est qu’il ne s’agit pas vraiment de forêts, ce sont plutôt des plantations. Les surfaces concernées sont bien trop petites, et les arbres y sont plantés artificiellement. Pour faire une forêt, il faut beaucoup d’espèces poussant spontanément. Là, avant de planter un arbre, on coupe ses racines et on les trempe dans de la boue mélangée à du fumier pour les protéger. On appelle cela le « pralinage ». Pas étonnant que les pauvres petits arbres aient du mal à reprendre ou meurent en si grand nombre. On leur a coupé les membres et plongé ce qu’il en restait dans de la merde… Je le répète, planter des arbres ne donne pas naissance à une forêt, mais à une plantation. Personnellement, je n’ai rien contre : si l’on a des besoins en bois, elles permettent d’en produire. Mais les « plantations urbaines » ne sont pas faites pour être exploitées, leur principale vocation reste d’agrémenter l’existence des habitants, et je suis totalement en accord avec cela. Dans ce cas, remettons des arbres caducs en ville, pour que les gens profitent du défilement des saisons, pas des palmiers dont les feuilles ne tombent pas, ou des trucs en plastique comme ils font parfois.

Comment agir pour améliorer cette place de l’arbre en ville ? En encourageant une meilleure connaissance de leur nature et de leur intelligence ?

J’ai le privilège de vivre entouré de beaucoup de nature, mais il m’est arrivé de voir des villes sans arbres, notamment dans les pays chauds, et c’est vraiment une image de l’enfer. Il est donc clair qu’il faut augmenter la place des arbres en ville, mais tout reste à inventer de ce point de vue. Aujourd’hui encore, n’importe qui peut couper un arbre sans rien demander à personne. Les maires sont épouvantables dans ce domaine. Si un arbre les gêne, ils le font abattre sous prétexte qu’il est malade. Mais il faut bien comprendre que ce sont les arbres qu’on élague qui deviennent potentiellement dangereux. L’élagage coupe des tissus vivants, ce qui forme des points d’entrée pour les pathogènes et parasites. Au bout de quelques années, l’arbre tombe malade. Évidemment, puisqu’on l’a fragilisé en l’élaguant ! Ce ne sont donc pas juste les arbres en eux-mêmes, il y a aussi des manières de planter qui sont meilleures que d’autres, ce que j’ai essayé d’expliquer dans le petit livre Du bon usage des arbres, un plaidoyer à l’attention des élus et des énarques.

Une autre chose fondamentale est de penser l’arbre comme préalable à l’urbanisation. Il faudrait planter les arbres avant de construire les bâtiments, plutôt que l’inverse. Washington s’est édifiée autour de ses arbres, certains quartiers de Berlin aussi. Si l’on plante les arbres uniquement dans les espaces interstitiels des immeubles, comme on l’observe aujourd’hui, cela ne fonctionne pas. On plante de jeunes arbres près des façades, sans anticiper leur développement futur. Au bout de quelques années, l’arbre se déploie, occupe l’espace, lèche les fenêtres, entrave le passage des camions et on finit par l’élaguer. Il tombe alors malade ou devient dangereux, on le coupe, et ainsi de suite…

Le principal problème reste que les politiques n’ont pas entendu un seul mot d’écologie durant leur cursus. Ils comprennent mal le fonctionnement des arbres. Mais comment voulez-vous qu’ils inventent ? Il est trop tard une fois qu’ils sont en poste. C’est au plus jeune âge que l’on se sensibilise à l’écologie profonde, après on ne peut faire que semblant. Pour véritablement changer nos habitudes, la seule solution est donc l’enseignement, et le plus tôt possible. On ne parlait pas d’écologie dans mon enfance, mais de sciences naturelles. Ce n’était pas parfait, mais quand je compare à ce qu’ont les gamins maintenant, je me dis que j’ai eu beaucoup de chance. Pourquoi a-t-on laissé tomber ce savoir au moment même où l’écologie devenait critique pour la vie humaine ?

Si je devais inventer un programme d’enseignement, je n’appuierais pas sur la zoologie. Les enfants sont déjà fascinés par les animaux, nul besoin d’attirer leur attention dessus. Ma petite fille n’a d’yeux pour un chêne que lorsqu’elle y voit passer un écureuil. En revanche, semer une graine et suivre la croissance d’une jeune pousse, c’est quelque chose que l’on ne peut pas oublier. C’est pour moi la base de l’écologie. Ensuite, je m’attaquerais à notre principal défaut : croire que nous sommes chargés de la nature. C’est encore la philosophie enseignée dans les écoles forestières : nous connaissons beaucoup mieux les mécanismes naturels que la nature elle-même, raison pour laquelle il nous revient

la charge de nous occuper d’elle, sinon elle dépérirait. Se débarrasser de l’anthropocentrisme ne diminuerait en rien l’être humain. Au contraire, cela l’« augmenterait » et lui permettrait de trouver, enfin, sa vraie place dans la nature.

Il faut impérativement dépasser cette méconnaissance des arbres, qui est aussi due à la partition des savoirs. La LPO s’occupe des oiseaux, la Société botanique de France s’occupe des petites herbacées, il y a des spécialistes des papillons, des coccinelles ou des vers de terre… De ce point de vue, l’avantage de mon travail sur la forêt primaire c’est qu’elle est fédératrice. Tout y est entremêlé et tout y est important. Il faut adopter une vision moins pointilliste, moins sectorisée par entreprises écologiques.

Justement, pourriez-vous nous présenter votre projetde création de forêt primaire en Europe de l’Ouest. Qu’est-ce que votre connaissance des forêts peut nous apprendre sur une entreprise de si long terme ?

La question du temps est fondamentale, en effet.

La grande majorité des arbres d’Europe sont coloniaires, c’est-à-dire que les jeunes sujets repoussent sur les anciens, en respectant le programme architectural de l’espèce. De ce point de vue, l’arbre n’est pas une unité mais une colonie, au sens d’un récif corallien. La plupart des êtres vivants meurent si on les ampute, du moins ils ne donnent pas naissance à d’autres individus. Les arbres, eux, permettent à ce que les biologistes appellent un « clone » de naître. Suivant ce raisonnement, le plus vieil arbre connu serait selon moi âgé de 43 000 ans. Il s’agit d’un Lomatia tasmanica qui se trouve en Tasmanie. La première graine de la colonie aurait germé il y a 43 000 ans et, depuis, la communauté ne cesse de se régénérer.

Il y a quelques années, j’ai eu la chance de visiter Białowieża, une forêt primaire de plaines en Pologne. C’est inoubliable, j’ai encore les images dans les yeux. Une forêt primaire est une forêt qui n’a jamais été affectée par l’homme ou qui a eu suffisamment de temps pour se régénérer. En Europe de l’Ouest, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne… les forêts primaires n’existent plus. Nous n’avons que des forêts secondaires, avec une canopée bien plus basse et trouée, puisqu’on en exploite les arbres. Le sol n’est pas aussi bon, la biodiversité a beaucoup diminué et il est rare d’y observer de grands animaux, au point que l’on est obligé

de les réintroduire. Si d’autres pays industrialisés et riches, tels que les États-Unis, la Russie, le Chili, l’Australie ou la Tasmanie ont encore des belles forêts primaires, qui leur sont profitables pour le tourisme, pourquoi pas nous ? C’est ainsi qu’est né le projet.

Pour recréer une forêt primaire, il faut du temps et de l’espace : 70 000 hectares pour voir s’y développer une faune de grands animaux sylvestres d’après les zoologistes. Soit l’équivalent de la surface de l’île de Minorque. Bien entendu, 70 000 hectares, cela semble gigantesque, mais c’est aussi la surface de Białowieża, et au fond ce n’est qu’un carré de vingt-six kilomètres de côté. Si la surface est imposée par la faune, la durée est liée aux arbres eux-mêmes, car pour créer une forêt primaire à partir d’une forêt secondaire, il faudra attendre que les arbres pionniers qui la constituent grandissent, vieillissent et meurent. Ensuite, une deuxième vague d’arbres, les post-pionniers, devront s’installer et grandir, vieillir, puis mourir à leur tour. À l’ombre des post-pionniers, pousseront les arbres de la vraie forêt primaire, et il faudra encore attendre que ceux-ci atteignent leurs dimensions maximales et ferment la canopée pour que la forêt primaire soit totalement constituée. Si l’on part d’un sol nu, ce processus prend mille ans, mais si l’on part d’une forêt secondaire de quatre cents ans, il ne reste plus que six siècles à attendre. Cela peut paraître beaucoup, surtout pour des politiques, mais pour un géologue, par exemple, six siècles c’est un clin d’œil. Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas le choix, ces six siècles ne sont pas arbitraires, ils sont imposés par la nature. Personne au monde ne peut accélérer le processus. Voilà donc le projet : une forêt transfrontalière européenne, transgénérationnelle, qui mettra six siècles à se développer. Nos grandes cathédrales ont été construites sur plusieurs générations, alors si l’Europe n’est plus capable de se projeter dans le temps long comme elle le fit jadis, c’est mauvais signe. Le président Emmanuel Macron m’a d’ailleurs promis via son chef de cabinet qu’il porterait ce projet auprès de la Commission européenne.

Mais au fond, je suis beaucoup plus inquiet pour les hommes que pour les forêts. Nombre de scientifiques forestiers ne le savent pas, mais un grand arbre possède plusieurs génomes. Si le climat évolue, il est capable de changer de génome, à l’inverse des hommes. Les arbres sont donc bien moins menacés par le réchauffement climatique que nous, et il y a urgence. Heureusement, le niveau de conscience monte de façon exponentielle, l’opinion publique est très en avance sur les politiques. Je reçois d’ailleurs très souvent des lettres de jeunes gens qui veulent devenir botaniste. Cela me rassure, parce que cela implique se plonger dans la nature. C’est ce dont nous avons besoin, et à mon avis, c’est là où l’homme se sent le mieux.