L’IA au service du consensus urbain

- Publié le 7 octobre 2021

- Kent Larson

- 8 minutes

Si l’IA révolutionne la pratique de l’architecture, elle s’inscrit dans sa digitalisation croissante depuis les années 1980, dont Kent Larson fut l’un des pionniers. Au City Science Lab du MIT, il explore la façon dont la data permet d’imaginer des processus de fabrication et des formes de gouvernances urbaines innovantes, s’appuyant sur une approche factuelle et favorisant le consensus par la modélisation. Cette approche holistique de la complexité du fait urbain lui semble seule à même d’apporter de véritables changements, même si elle pose la question de la qualité et du contrôle de la data. Il plaide ainsi pour des bases de données communautaires offrant une alternative au capitalisme de la surveillance.

Pouvez-vous nous décrire les origines du MIT City Science Group et votre activité au sein de ce laboratoire ?

Le groupe de recherche City Science travaille au sein du MIT Media Lab à rapprocher les trois mondes largement déconnectés des sciences sociales, de la conception et de la technologie, le tout avec l’objectif d’aboutir à des villes meilleures. Chacun de ces trois domaines reflète des aspects de mon parcours. Le travail que nous réalisons pour reconnaître et répondre à des comportements humains complexes s’appuie sur mon intérêt pour l’anthropologie, discipline de mon premier diplôme. La conception, qui est clairement un élément clé derrière tout ce que nous faisons au sein du groupe, reflète mes années de pratique de l’architecture à Manhattan. Quant à nos efforts en matière de développement de technologies utiles pour les villes, il s’agit d’une extension de mes recherches sur la transition de l’analogique au digital en architecture, entamées vers la fin des années 80. J’étais à l’époque l’un des tout premiers architectes à expérimenter l’application de la radiance, une technique de calcul de l’éclairage, et la simulation des matériaux dans des images virtuelles d’architecture, bien avant qu’il n’existe des solutions logicielles commerciales adaptées. Cela m’a amené à publier une sorte d’essai photographique numérique sur la manière dont certains chefs-d’oeuvre non-construits de Louis Kahn auraient pu être vécues. Cette publication a été suivie de plusieurs expositions, et de façon indirecte par l’invitation du doyen de la MIT School of Architecture and Planning, Bill Mitchell, à venir les aider à explorer le nouveau monde fascinant du design computationnel.

Le MIT est comme on le sait au centre de l’univers en matière de technologie, et il est notamment pionnier dans le développement de ce que nous appelons l’IoT, l’Internet des objets, mais les technologies embarquées dans les systèmes qu’utilisent les individus en milieu urbain m’intéressent moins que le recours aux technologies pour promouvoir des processus de fabrication de la ville novateurs, factuels et axés sur les données. Aujourd’hui, nous nous concentrons ainsi sur le développement de solutions hyper-locales à des problèmes planétaires. Nous partons du principe que la planète est en train de se transformer en un réseau de villes, et que celles qui réussiront le mieux formeront un réseau de pôles urbains agréables, performants, entrepreneuriaux et résilients. J’estime que pour résoudre les grands défis transnationaux, qu’il s’agisse du réchauffement climatique, de la recherche d’équité ou de la santé publique, nous avons besoin d’un nouveau modèle permettant de créer des communautés dont le fonctionnement s’appuierait sur des processus sophistiqués et axés sur les données.

Après le basculement de l’architecture analogique vers l’architecture computationnelle, nous vivons aujourd’hui une nouvelle évolution, de l’architecture computationnelle vers l’intelligence artificielle et le machine learning. Pensez-vous que les sciences sociales puissent nous aider à envisager cette nouvelle transition technologique ?

Les villes peuvent être pensées comme des lieux et des systèmes abritant des activités humaines complexes, et les sciences sociales sont cruciales pour mieux comprendre ce qui y est à l’oeuvre. Différents domaines impactant la ville fonctionnent en silos. Il y a tout d’abord le monde de la vie politique et des politiques publiques, principalement constitué d’entités publiques qui portent leur attention sur des choses comme les politiques fiscales et les règlements de zonage, qui sont largement indépendants des technologies et des considérations de design. Ensuite vient le monde de la conception, avec ses urbanistes, ses architectes et les processus de création de plans directeurs. La conception peut revêtir une forme très sophistiquée, mais les solutions apportées sont souvent simplistes et naïves, au sens où elles ne prennent fondamentalement pas en compte les dynamiques humaines des villes et tirent rarement parti des capacités de modélisation ou de simulation sophistiquées du comportement humain. Enfin, il y a des milliers de solutions de smart cities proposées par les sociétés fabriquant des dispositifs IoT, qui soutiennent en général qu’en optimisant les flux de véhicules et d’énergie par exemple, les « performances » urbaines pourraient être sensiblement améliorées. Le travail de chacun de ces domaines est intéressant, mais leur utilité globale est justement limitée par la compartimentalisation. Ces mondes devraient tous converger de manière holistique, mais il existe pourtant peu d’entités cherchant à les rassembler d’une manière qui permettrait de conduire à des changements véritables. C’est à ce niveau que j’ai bon espoir que nous puissions apporter une contribution.

Les villes représentent l’avenir. La majorité de la croissance démographique s’y déroulera, la plupart des richesses et des idées y seront générées, les problèmes y sont les plus patents et c’est là que les solutions auront le plus d’impact. La question est donc de savoir si nous sommes en mesure de mettre au point une nouvelle approche et de nouveaux processus de conception urbaine à même de répondre aux grands défis de notre époque. Je crois qu’il est intéressant de distinguer cinq moments clés dans ce processus, même s’ils ne fonctionnent pas nécessairement de manière linéaire.

Nous considérons que la première étape d’un tel processus concerne la connaissance, c’est-à-dire la compréhension d’une situation. C’est ici que nous faisons appel au big data, pour obtenir une compréhension fine des conditions économiques, du profil démographique des habitants, de l’état des infrastructures existantes, des flux d’énergie, des émissions de CO2 des bâtiments et des véhicules, mais également sur là où les gens vivent et travaillent, ainsi que les types de mobilités qu’ils utilisent pour se déplacer. Cet ensemble de données définit le périmètre de métabolisme urbain, entendu au sens large, comportement humain inclus. La connaissance constitue une première étape essentielle, mais elle n’est utile que dans la mesure où elle vient orienter la mise au point d’interventions appropriées.

La seconde étape est celle de la transformation. Nous nous demandons alors comme identifier des interventions pouvant améliorer les conditions sociales, environnementales et économiques. Il peut s’agir de propositions architecturales ou urbanistiques, avec notamment notre travail de programmation visant à mettre en bonne harmonie la densité, la proximité et la diversité des composantes urbaines. Nous y retrouvons également certains des systèmes émergents que nous étudions, notamment des solutions de mobilité autonome légère, de logements compacts et transformables ou de production alimentaire hors-sol. À ce stade, des milliers d’interventions différentes pourraient potentiellement améliorer la vie des gens et résoudre des problèmes sociétaux, mais il ne s’agit que d’idées sans une troisième composante : la prédiction.

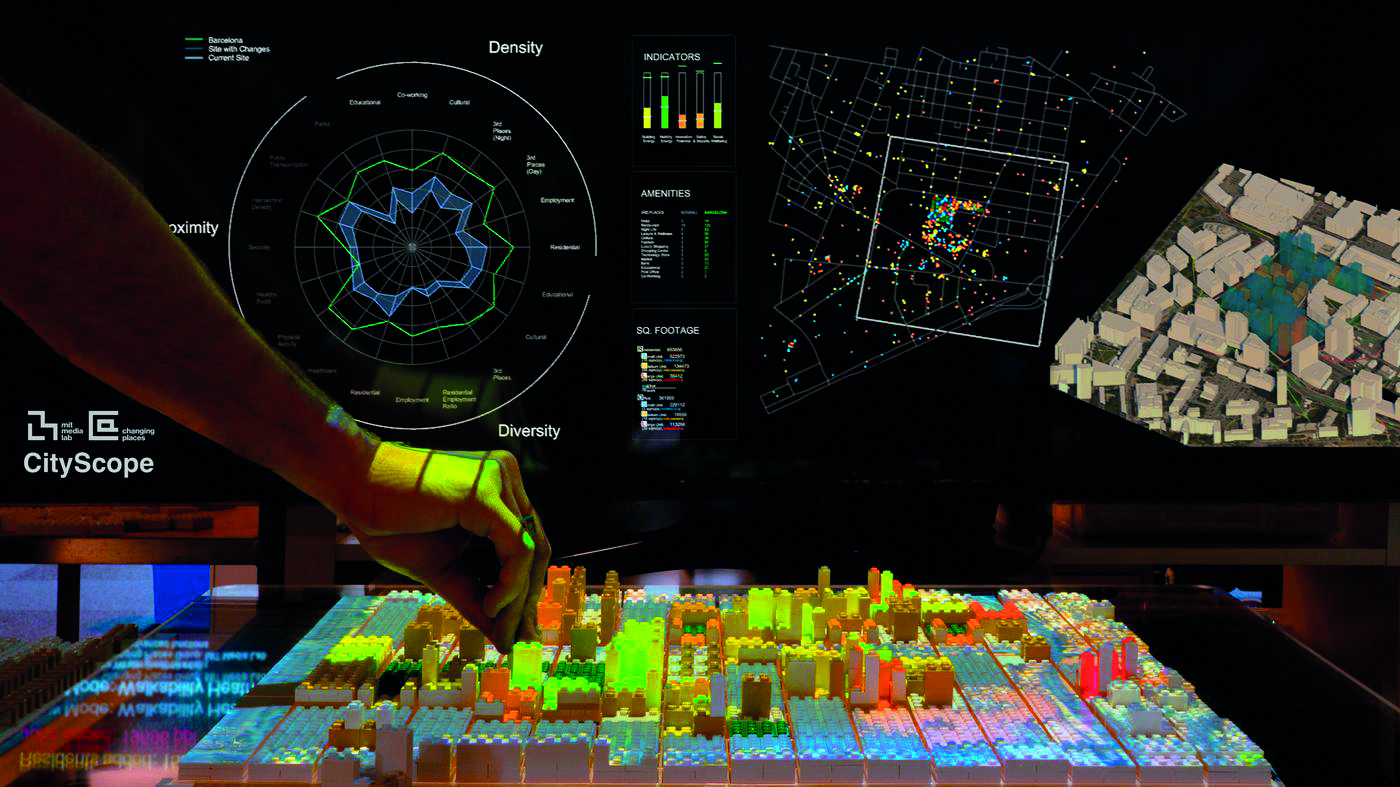

Il est vraiment atterrant de voir que des milliards de dollars sont investis dans les infrastructures urbaines sans faire l’objet au préalable de prévisions crédibles quant à leur impact. Lors de cette troisième phase, nous nous demandons comment développer des modèles de simulation suffisamment sophistiqués pour nous conforter dans l’idée que les interventions proposées auront un impact positif. Nous sommes par exemple en train de développer des indicateurs permettant de quantifier la performance sociale, environnementale et économique d’une communauté urbaine, ainsi qu’une série d’outils de simulation et de modélisation à base d’agents – agent based modeling – pour analyser un ensemble d’interventions urbaines en temps réel. Notre plateforme CityScope nous permet ensuite de visualiser des scénarios de futurs possibles de manière interactive.

À ce stade du processus, nous comprenons les conditions – connaissances –, avons identifiés les interventions susceptibles d’améliorer ces conditions – transformation –, puis nous avons modélisé leur impact sur une communauté – prédiction. Néanmoins, aussi formidable que soit ce résultat, une quatrième étape est nécessaire : l’atteinte d’un consensus.

Cette phase de consensus pose la question de savoir comment nous pouvons rassembler les parties prenantes pour aboutir à une vision partagée du futur. Ces parties prenantes comprennent les personnes vivant et travaillant au sein de la collectivité, les politiciens, mais également les sociétés susceptibles de fournir les produits ou services nécessaires. Ce processus de recherche de consensus peut s’avérer très compliqué, et un grand nombre des meilleures idées formulées pour les villes ne sont jamais mises en oeuvre du fait d’oppositions locales ou d’un manque de compréhension de l’impact des propositions. L’échec du projet de Quayside porté par Sidewalk Labs à Toronto illustre bien l’importance de cette étape. Il me semble que l’entreprise n’a pas su bien communiquer les atouts et l’intérêt de sa proposition auprès de la communauté locale. Elle n’a pas gagné la confiance des habitants du quartier et n’a pas su construire des relations fortes avec les autorités responsables du processus d’examen et d’approbation. Quand il s’agit de déployer des idées neuves et ambitieuses, la recherche de consensus est souvent capitale. De ce point de vue, je considère notre plateforme CityScope comme une machine à bâtir du consensus.

La cinquième étape du processus repose sur le recours à des innovations de gouvernance. L’idée est de comprendre comment une communauté peut mettre en oeuvre des systèmes dynamiques, à même de s’adapter et évoluer à mesure que les conditions économiques, technologiques et sociales changent. Dans cet esprit, nous examinons également la façon dont des règlements de zonage dynamiques et algorithmiques pourraient avoir des effets incitatifs sur les aménagements immobiliers sociaux, ou encore comment des systèmes d’économie symbolique – token economy, économie de jeton – peuvent entraîner des interactions sociales positives. Nous pourrions ainsi aboutir à une sorte d’homéostasie civique analogue aux mécanismes d’équilibre prédateur-proie que nous retrouvons dans les écosystèmes naturels.

En substance, la City Science Initiative cherche à développer chacun de ces éléments afin de développer un nouveau modèle pour les villes et leurs communautés : connaissance, transformation, prédiction, consensus et gouvernance.

Les deux dernières phases, le consensus et les modèles de gouvernance, sont fortement ancrées dans des réalités sociales. Cela signifi-t-il que plus nous avons recourt à l’intelligence artificiel en matière de conception urbaine, plus il faut prévoir d’interactions humaines pour s’assurer que les actions soient bien comprises ?

La qualité de ces systèmes est intimement liée aux personnes qui les développent et aux données utilisées pour les piloter : « garbage in, garbage out » nous rappelle le cliché. Les systèmes d’IA ne constituent en rien une panacée, mais ils peuvent s’avérer très utiles lorsqu’ils sont soigneusement pensés. Les humains sont particulièrement doués pour certaines choses : formuler des jugements de valeur, établir des priorités ou encore identifier des rapports créatifs ou inattendus entre les choses. Les machines sont généralement lamentables en la matière. À l’inverse, les systèmes d’IA sont particulièrement efficaces pour certaines opérations que les humains ne sont pas en mesure de faire correctement, comme traiter de vastes volumes d’information, ou identifier des tendances subtiles. L’IA peut s’avérer bien plus apte à optimiser que les humains, mais il ne faut pas oublier que la fabrique de la ville ne réduit pas un problème d’optimisation.

Le fait est que lorsque nous réunissons ce que les humains font le mieux avec ce que les machines font le mieux, nous pouvons créer quelque chose de très performant. L’IA, comme tout outil, peut aussi bien être utilisée de manière constructive que destructive. Idéalement, des systèmes hybrides utilisant le machine learning – l’apprentissage automatique –, et à terme l’intelligence artificielle, permettraient d’offrir aux humains des panels d’alternatives et des informations si soigneusement présentées qu’ils augmenteraient la capacité de décision et le pouvoir de contrôle des décideurs, plutôt que de leur en retirer. Nous travaillons à développer de tels systèmes d’IA, qui à mon sens relèvent bien davantage de l’« intelligence augmentée » que de l’intelligence artificielle.

Il est essentiel que les humains aient confiance en ces technologies d’intelligence artificielle. Ce de point de vue, les systèmes en « boîte noire », donnant des résultats sans que nous ne voyions ou comprenions le fonctionnement interne, même quand ils sont fantastiques et efficaces, peuvent constituer un pas en arrière s’il n’y a pas de transparence ou que la confiance ne constitue pas un élément clé de leur conception. La qualité d’un système d’IA dépend également intimement des données d’entrée, mais aussi de la sensibilité et des compétences des développeurs des algorithmes utilisés. Il existe de nombreux exemples de systèmes d’IA reproduisant et accentuant involontairement les préjugés et les biais de leurs concepteurs, ou qui s’appuient sur des données d’entraînement non-représentatives, ce qui fausse les résultats, avec des conséquences inattendues et potentiellement dommageables.

La planification urbaine et l’architecture reposent classiquement sur des processus top-down, dictés d’en haut, contrôlés par des experts qui ne s’impliquent que de manière superficielle avec les habitants d’une communauté, alors même que leurs décisions peuvent profondément impacter leurs vies. Trop souvent cela aboutit à un jeu à somme nulle engendrant confusions et conflits. Les promoteurs immobiliers vont avoir tendance à maximiser la densité d’usages lucratifs tels que des bureaux pour obtenir un meilleur retour sur investissement… Les autorités municipales permise par une densité accrue, tout en plaidant pour davantage de logements abordables, dans une logique d’équité… Les écologistes vont encourager une densité plus faible et la création de parcs, s’inquiéter d’un potentiel embourgeoisement de leur quartier, de la perte d’espaces de stationnement ou d’une congestion accrue des routes, phénomènes qui accompagnent fréquemment les projets d’aménagement… Le propriétaire de chien va s’opposer à un projet qui ferait disparaître le parc à chiens du quartier, et ainsi de suite et ainsi de suite… Pour réunir autour d’une vision partagée du futur toutes ces parties prenantes aux valeurs, intérêts et objectifs différents, le dialogue est impératif. Il faut que chacun puisse solutions gagnant-gagnant.

L’objectif est d’imaginer un système permettant par exemple d’expliquer à toutes les personnes impliquées qu’une communauté plus dense, où l’offre de logements serait davantage en phase avec le marché du travail local, pourrait permettre de réduire les embouteillages aux heures de pointe et déboucher sur un quartier « marchable », disposant d’un meilleur accès aux ressources, accueillant de meilleurs restaurants et écoles, ouvrant de nouvelles possibilités d’emploi et intensifiant les interactions humaines créatives, et donc le potentiel d’innovation qui accroît la richesse collective au fil du temps. Les machines ne remplaceront jamais ces processus humains par excellence, mais elles peuvent grandement aider les gens à s’entendre sur un consensus éclairé en fournissant des informations et des visualisations en temps réel des besoins et solutions possibles.

Notre projet CityScope à Hambourg était un premier pas dans le sens de ce nouveau processus, et je crois qu’il a abouti sur une véritable réussite d’application dans le monde réel. Mon équipe du MIT et nos collaborateurs de HafenCity Universität Hamburg ont construit une plateforme qui a été utilisée par les résidents de Hambourg pour identifier des sites de construction pour des logements à destination de réfugiés. Le maire de la ville, Olaf Scholz, a établi trois critères clairs et convaincants pour ce projet : 1. chaque quartier, riche ou pauvre, devait assumer une part égale du flux de réfugiés ; 2. il devait y avoir une assimilation régulière des réfugiés, sans concentration où que ce soit ; et 3. les communautés locales – et non les autorités municipales – décideraient de là où les logements pour réfugiés seraient construits, à l’issue d’un processus bottom-up, partant de la base. Nous avons créé une plateforme révélant l’adéquation de plusieurs sites et permettant à jusqu’à trente participants à la fois, issus des différents voisinages, d’expérimenter de manière interactive et collective : en bougeant des modules de Lego marqués optiquement – qui représentaient les logements en question –, des données concernant l’accès aux écoles, à l’emploi, aux transports en commun, aux magasins, etc. étaient automatiquement générés en retour par l’ordinateur. La question de savoir où construire des logements pour les réfugiés de la guerre en Syrie était émotionnellement et politiquement chargée, mais le processus a permis de tirer le meilleur des participants. Si chacun est arrivé à l’atelier avec ses propres opinions et préjugés, ce processus transparent, factuel et axé sur les données a renforcé les arguments de ceux qui étaient venus résoudre un problème et coupé l’herbe sous le pied de ceux qui pensaient jouer les perturbateurs – tout le contraire d’une classique séance publique de micro ouvert. Le processus a permis à chaque communauté d’aboutir à un consensus sur les sites les plus adaptés à des logements pour réfugiés, sur la base de leurs besoins et des valeurs des habitants.

Je pense que nous verrons de plus en plus systématiquement des processus dans l’esprit de nos différentes plateformes prototypes quand il s’agira de rechercher le consensus. Bien sûr, les problématiques que nous avons explorées à Hambourg étaient relativement ciblées. Quand les projets sont plus complexes, avec un plus grand nombre d’acteurs et de variables, concevoir une plateforme computationnelle de recherche du consensus s’avère beaucoup plus délicat, mais c’est précisément ce qui en fait un excellent projet de recherche pour le MIT.

Le rôle croissant de l’IA en matière de conception urbaine soulève également des questions de normes et de gouvernance des données…

Les données sont clairement le carburant de tous les systèmes que nous construisons. Malheureusement, celles dont nous avons le plus besoin ne sont pas largement disponibles. Aux États-Unis, nous disposons d’un bon système de données de recensement publiquement, le National Household Travel Survey, et de beaucoup d’autres ensembles de données. Cela fournit une bonne base de départ, mais la plupart des jeux de données ne constituent que des instantanés grossiers sur des échantillons de taille restreinte. Sans compter que dans la plupart des pays en voie de développement ces bases de données essentielles n’existent tout simplement pas. La malheureuse réalité est que les meilleurs jeux de données sont verrouillés par de grandes entreprises telles que Facebook, Google, Amazon et les grandes banques, qui collectent des données sur les localisations des téléphones portables et des données transactionnelles pour leur propre usage commercial, sans les partager avec les chercheurs, concepteurs, ou même les villes, dans une optique d’intérêt général.

Je suis assez enthousiaste à l’idée de trouver des alternatives à ce capitalisme de surveillance. Cela pourrait notamment passer par une nouvelle manière de collecter des données de qualité dans l’intérêt général. Nous envisageons un espace d’échange de données communautaire, une sorte de coopérative de données, où les individus pourraient contribuer en apportant leurs données de localisation issues des téléphones portables, et d’autres informations encore, qui seraient conservées par un organisme de confiance comme une banque ou une caisse de crédit. Les gens font confiance aux banques pour conserver en toute sécurité leur argent et en limiter l’accès aux seules transactions qu’ils approuvent. Pourquoi ne pas faire de même avec nos données, qui sont de nature très personnelle ? Chacun pourrait alors définir des niveau de permission précisant qui a le droit de consulter ces données, correctement anonymisées – et sans possibilité de les posséder ou de les vendre -, au profit de l’individu et de sa communauté.

Nous avons récemment rencontré ce problème en développant des applications de traçage des contacts dans le cadre de la pandémie de Covid. L’idée était de signaler quand une personne infectée était susceptible d’entrer en contact avec des gens non infectés. Il a fallu de longs mois de négociation avec Apple et Google pour avoir accès aux informations des téléphones mobiles opérant sur iOS et Android, mais, en fin de compte, du fait d’exigences complexes en matière de confidentialité, cela ne s’est même pas avéré très utile. Je crois qu’une importante question sociétale se pose ici : comment ouvrir l’accès à de riches données sur le comportement humain aux bonnes personnes et organisations tout en protégeant la confidentialité des personnes à l’origine de ces données ? il est impératif de trouver des réponses à cette question, et il me semble que les échanges de données communautaires pourraient constituer une solution partielle.

Pour aborder un autre aspect de vos recherches, comment envisagez-vous l’évolution des systèmes de mobilité ? Pensez-vous qu’ils sont en cours de renouvellement et qu’ils remodèleront la ville comme dans le passé ?

Je pense que nous sommes actuellement engagés dans une troisième révolution de la mobilité. La première a lieu entre 1880 et 1920 environ, avec l’arrivée des tramways et des métros en ville. Avant cela, les quartiers étaient compacts et d’une densité relativement élevée. Ces nouveaux systèmes de mobilité ont relié les quartiers entre eux et permis à la ville de s’étendre de manière linéaire le long des couloirs ferroviaires du tramway et du métro. La seconde révolution de la mobilité a été induite par la montée en puissance de l’automobile abordable, notamment avec Henry Ford dès le début du xxe siècle, mais qui s’est accélérée après la Seconde Guerre mondiale. Cela s’est traduit par un remplissage de faible densité des espaces suburbains entre les couloirs ferroviaires et les terres agricoles environnantes, selon un urbanisme faisant primer le « tout automobile ». Les règlements de zonage prescrivaient alors des usages strictement séparés, et ces différents espaces n’étaient accessibles qu’en voiture. Les États-Unis ont été pionniers dans cette vision de l’automobile comme facteur de liberté individuelle, d’émancipation et d’opportunités, permettant à chacun de vivre là où il le souhaite, chaque lieu étant connecté à tous les autres par des routes et disposant de stationnement gratuit en abondance.

Dans de nombreux endroits du monde, ce modèle est désormais largement rejeté. À mesure que nous reconnaissons ses impacts négatifs, nous revenons à la notion de communauté, comme le prouve le mouvement de la ville du quart d’heure. Nous constatons que l’accent y est mis sur l’amélioration de l’autonomie fonctionnelle des communautés. L’idée est que les habitants bénéficient d’un accès local à ce dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne : écoles, courses, détente, soins de santé, et ainsi de suite. Nous assistons également à l’aube d’une troisième révolution de la mobilité, qui passe par la transition de systèmes centralisés, imposés d’en haut, à des systèmes conçus à l’échelle des collectivités, beaucoup plus distribués, légers et, à terme, autonomes. J’imagine un avenir où les systèmes de mobilité auront une efficacité encore supérieure aux transports en commun actuels, tout en ayant la réactivité d’un modèle de partage de trajets comme celui d’Uber, et générant peu d’émissions. Dans les communautés compactes, la marche et le vélo constitueront les modes de transport principaux. Je pense également que nous connaîtrons un boom des véhicules autonomes légers, à l’instar de notre Persuasive Electric Vehicle, qui se conduit comme un vélo traditionnel, mais peut se transformer en triporteur autonome permettant d’embarquer des passagers ou des colis.

À terme, je pense que nous verrons la naissance de nouveaux types de véhicules autonomes ultralégers pouvant chacun prendre à bord des individus à leur point de départ, puis s’atteler pour former une sorte à un train se déplaçant entre des quartiers éloignés. Chaque unité pourrait se détacher quand nécessaire pour amener des passagers ou livrer des marchandises à des endroits précis. Un tel système conjuguerait une mobilité très réactive, avec des véhicules capables de venir vous chercher où que vous soyez et vous emmener exactement où vous le souhaitez, tout en ayant le même degré de performance qu’une solution de transport collectif sur les plus longues distances. Ces systèmes pourraient d’ailleurs très bien n’avoir qu’une très faible consommation énergétique, ou encore être conçus pour encourager l’activité physique.

Pour en revenir au City Science Group, celui-ci s’inscrit dans un réseau international de laboratoires. Quels rôles ont les processus collaboratifs au sein de ce réseau, et qu’avez-vous appris de cette expérience au sujet de l’intelligence collective ?

J’ai décidé il y a environ cinq ans que nous devions nous efforcer de sortir nos idées des laboratoires et de les relâcher dans le monde réel. Nous procédons pour cela de deux manières très différentes. D’une part nous lançons des sociétés privées issue du groupe de recherche pour commercialiser les innovations que nous estimons prêtes à décoller, et d’autre part, nous avons mis en place un réseau international de City Science Labs affiliés, notamment à Shanghaï, Taïpei, Hô Chi Minh-Ville, Toronto, Hambourg, Helsinki, Andorre et Guadalajara.

Grâce à ce réseau, nous pouvons démultiplier nos efforts et acquérir une connaissance intime des villes d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Europe et je l’espère bientôt du Moyen-Orient. Il existe des problèmes fondamentaux qui sont partout les mêmes – l’alimentation, l’eau, l’emploi et l’accès à la mobilité -, mais également une infinie variété due aux particularités géographiques, historiques, économiques, politiques et culturelles de chaque localité.

Si nous faisons bien notre travail, nous pourrons nous concentrer sur la mise au point de stratégies, de technologies et de méthodologies de conception, tandis que nos collaborateurs adapteront, déploieront, testeront et évalueront l’efficacité de ce que nous co-créons tous ensemble. Cela fait suffisamment longtemps que nous oeuvrons en ce sens pour que beaucoup de ces laboratoires soient désormais en mesure de mettre au point leurs propres innovations répondant plus directement à leurs besoins particuliers. Idéalement, une innovation conçue dans notre laboratoire de Tongji University à Shanghaï, ou dans celui de Taïpei Tech à Taïwan, pourra être adoptée par nos City Science Labs les plus récents situés à Hô Chi Minh-Ville ou à l’université de Guadalajara au Mexique.

Il existe nombre d’autres réseaux de villes partageant idées et bonnes pratiques. Nous voulons aller bien au-delà en créant un réseau où se partagent également des modèles, données, codes, algorithmes, solutions électroniques et fonctionnelles. Nous mettons toutes ces idées sur la place publique au moyen d’un serveur de dépôt ouvert sur GitHub. L’idée est de collectivement bâtir les systèmes qui rendront possibles de meilleurs milieux urbains et de mettre l’innovation urbaine à disposition de chacun au sein du réseau.

(Cet article a été initialement publié dans Stream 05, en 2021).