Vers l’ère de l’Aérocène

- Publié le 7 octobre 2021

- Tomás Saraceno & Rebecca Lamarche-Vadel

- 8 minutes

Partageant une condition commune d’acteur et victime de l’Anthropocène, l’artiste voit son rôle profondément bouleversé. Pour Tomás Saraceno, ce statut d’exception importe peu : il s’agit de catalyser de nouvelles manières de penser et habiter le monde, de chercher des solutions en collaborant avec des humains et non-humains, à l’image des araignées, dont l’intelligence était au cœur d’une exposition organisée par Rebecca Lamarche-Vadel, qui explore de nouveaux rituels de rencontre avec l’art et des rapports à la Terre dépassant les logiques d’extraction. Avec l’ère alternative de l’Aérocène, Saraceno s’appuie sur une communauté interdisciplinaire d’artistes, de chercheurs et de citoyens pour s’affranchir du récit moderne de la division et proposer des alternatives concrètes, par exemple avec l’expérience du vol d’Aerocene Pacha, en collaboration avec les éléments et les populations locales.

Quel rôle joue l’Anthropocène dans votre travail?

Rebecca Lamarche-Vadel : Mon travail en tant que commissaire d’exposition porte moins sur l’Anthropocène que sur ce qui suit. Cela signifie que je vois l’art et les artistes comme autant de catalyseurs de nouvelles manières de penser, de ressentir et de percevoir la façon dont nous habitons le monde. Je ne suis pas tant intéressée par le fait de discourir sur l’Anthropocène et l’anthropocentrisme que par l’exploration de ces manières alternatives de ressentir d’autres sensibilités et sensitivités. Je suis convaincue que les artistes comptent parmi les derniers «guides» travaillant à imaginer des visions d’avenirs souhaitables. De nombreux artistes se sont mobilisés autour de l’Anthropocène, commentant la manière dont les êtres humains détruisent leur environnement. La vision de l’artiste comme quelqu’un qui produit des commentaires sur le monde dans lequel nous vivons ne m’intéresse pourtant pas vraiment. Ce qui est passionnant, c’est que les artistes nous permettent d’aller plus loin, de dépasser les positions établies et d’ouvrir de nouvelles perspectives.

Le travail de Tomás Saraceno sur une nouvelle ère, l’Aérocène, en constitue une parfaite illustration. Sa position consiste en substance à prendre des notes sur la situation actuelle, à considérer où nous en sommes et d’où nous venons, mais sans s’y arrêter, en imaginant d’autres voies. L’Aérocène constitue une véritable révolution dans la manière dont nous opérons dans le monde. Elle illustre également la manière dont nous nous comportons et construisons nos relations avec la Terre et les ressources naturelles, car elle remet en cause nos comportements les plus ancrés, notamment en montrant combien nos façons de percevoir et dépeindre le monde sont conditionnées par les moyens et outils capitalistes d’extraction et de prédation.

Tomas Saraceno : De mon côté, je suis passionné depuis tout petit d’astronomie, de cosmologie et d’astrophysique, par cette échelle insondable de l’espace-temps, d’autant que je viens d’une famille de scientifiques, avec notamment mon frère et ma tante qui ont étudié la physique quantique. Ces sujets m’ont toujours inspiré, or je considère que l’Anthropocène repose sur la compréhension de la manière dont les différentes échelles du temps et de l’espace s’articulent. Par son nom même, c’est une façon de dire que nous vivons dans une ère où certains humains jouent désormais un rôle central dans la modification brutale des conditions d’habitabilité de la planète. La vraie question est désormais de savoir si nous pouvons arriver à sortir de cette situation, et comment? Quelques rares personnes tirent profit de cette maltraitance continue de la vie et de la Terre, mais nous voyons à quel point cette démarche d’extraction – de données, de ressources ou de capital… – a des répercussions dramatiques sur les communautés indigènes, la vie non humaine et au final la vie de l’ensemble de nos voisins. Nous nous sommes donc attelés à la lourde tâche de chercher une réponse à ce vaste problème, chose que nous ne pouvons faire qu’en nous rassemblant et en pensant de manière collaborative.

Travaillant de concert avec des humains et des non-humains, avec des araignées et leurs toiles, nous avons imaginé une solution: une nouvelle ère que nous avons intitulée l’Aérocène et qui m’apporte une manière d’anticiper un espace-temps dans lequel j’aimerais vraiment vivre. Penser en permanence à l’Anthropocène est vraiment trop déprimant: je me sens intimement coupable, et quelque part je voudrais juste ne pas y être mêlé. L’Aérocène est donc une sorte d’œuvre d’art, mais qui se développe dans le temps et l’espace avec des conséquences potentiellement d’ordre géologique.

Il existe déjà de nombreux «-cènes» alternatifs, mais j’espère tout de même que l’Aérocène arrivera non seulement à frapper notre imagination, mais aussi à insuffler l’idée d’un changement, tout particulièrement au sein de l’élite minoritaire à l’origine des répercussions subies par la majorité dans un monde plus inégalitaire que jamais. Notre objectif est de réussir à convaincre une partie de l’humanité de se mettre en harmonie avec le monde et de changer ses habitudes plutôt que le climat. Au fond, c’est ce que les activistes nous disent de faire, mais nous le formulons selon une rhétorique différente.

Nous sommes tous conscients de la réalité du changement climatique, mais nous voyons bien que nos systèmes politiques n’arrivent pas à s’y attaquer. Il n’y a plus non plus de discipline qui soit en mesure de saisir seule l’ampleur et la complexité du phénomène. Dans le monde de l’art, comme dans la science ou l’architecture, nous sommes tous enfermés dans le confort de nos silos de savoir. Mon travail consiste justement à chercher comment étendre le spectre de ces connaissances, à sortir de ces zones de confort et rapprocher les disciplines pour déclencher de nouvelles conversations.

Avez-vous le sentiment que ce changement d’ère transforme le paradigme même de la création ? Est-ce que cela implique une nouvelle posture ou un rôle pour les artistes ?

Tomas Saraceno : De façon générale, je m’efforce toujours de faire partie d’un mouvement, de ne pas m’attacher aux différences, à l’exceptionnalisme de qui je suis ou de ce que je peux faire en tant qu’artiste. Ce qui m’intéresse, ce sont les similarités, le fait d’explorer tout ce qui peut aider à relier les individus et les démarches. En un sens, même le fait d’être différent aide à nouer des relations les uns avec les autres, parce que cela ouvre des potentialités de synergies. Ma façon de réfléchir et de travailler consiste à rechercher les points de contact entre disciplines. Nous sommes tous différents, mais j’ai néanmoins la conviction que nous pouvons tout de même travailler ensemble, nous rassembler autour de projets. Et c’est ce que je fais, tant avec des êtres humains qu’avec des non-humains, par exemple avec de la poussière ou des araignées – dont l’intelligence me passionne –, parce qu’il me semble que l’Anthropocène accélère le besoin et l’urgence de comprendre d’autres réalités, d’autres points de vue.

Pour vous donner un exemple, l’un des projets dont je suis le plus content, Aerocene Pacha, est né d’une invitation de BTS, un groupe connu de K-pop. C’est un phénomène mondial, je crois qu’ils ont vendu plus de disques que les Beatles, mais je n’en avais jamais entendu parler avant qu’ils ne me contactent. En tout cas, c’était mon premier projet non directement issu du monde de l’art. Dans le cadre d’une exposition mondiale, Connect-BTS, l’un de leurs membres, DaeHyung Lee, a joué le rôle de commissaire d’exposition en invitant différents artistes partout sur la planète. Quand il m’a proposé de produire une œuvre dans mon pays d’origine, nous avons choisi d’aller au nord de l’Argentine, dans la province de Jujuy, où j’avais déjà produit une série d’œuvres en 2018 avec l’appui du CCK. Je savais qu’il y avait là des tensions importantes et des luttes sociales autour de l’extraction du lithium. Les lacs salins de la région, située dans ce que l’on appelle le «triangle du lithium», entre le Chili, l’Argentine et la Bolivie, contiennent 70% des réserves de lithium de la planète. Ce métal est utilisé dans les batteries de véhicules électriques, et dans presque tous les appareils de la «révolution verte». Il faut savoir qu’il existe de très fortes tensions entre les sociétés multinationales et les populations indigènes, étant donné que l’extraction du lithium détruit littéralement leur mode de vie. Une tonne de lithium requiert en effet deux millions de litres d’eau, causant une pollution et un gaspillage énorme, comme le fracking par exemple. Dans le Jujuy, l’atmosphère est extrêmement aride et il pleut très peu. Toute l’agriculture et le mode de vie des indigènes dépendent donc des maigres ressources en eau, mais les multinationales continuent à extraire le minerai avec le même esprit colonial qu’il y a cinq cents ans. Rien n’a changé, et cela ne laisse quasiment aucune marge d’autodétermination de leur mode de vie aux indigènes.

Nous avons décidé de créer une sculpture volante, reposant sur le principe de la montgolfière, qui porterait le slogan «L’eau et la vie comptent plus que le lithium», rédigé par des membres des communautés environnantes. Le vol d’Aerocene Pacha s’est fait sans recours aux énergies fossiles, au lithium, à l’hélium ou à l’hydrogène, ni à la moindre batterie ou panneau solaire. Il s’agit du vol le plus durable de l’histoire humaine, ce qui le place parmi les expériences les plus importantes de l’histoire de l’aviation. La sculpture s’élève dans l’air grâce à la différence de température produite par la chaleur du soleil – en d’autres termes, grâce à la collaboration entre le soleil et l’atmosphère, à notre collaboration avec ces éléments, mais également grâce à un dialogue et une collaboration entre êtres humains. Avec des membres des communautés indigènes, nous avons accompli le rituel de Pacha Mama, pour remercier la Terre nourricière et lui demander sa bénédiction. Une véritable rencontre de cultures et de générations différentes a eu lieu sur le lac de sel, avec

de jeunes Coréens et Argentins chantant ensemble des titres de BTS en coréen, mais aussi des gens du monde de l’art, des amis et de la famille. C’était vraiment magnifique de voir tout le monde œuvrer de concert, d’autant que cela portait un message très fort issu des communautés indigènes, rendu visible de tous en s’élevant dans le ciel.

Nous avons reçu confirmation de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI) qu’il s’agissait bien du vol le plus durable de l’histoire humaine, plus encore que ceux des frères Wright ou Montgolfier, ou d’ailleurs que quiconque ayant jamais réussi à s’élever dans les airs! La FAI, basée à Lausanne, est l’autorité en matière de vols aériens et spatiaux: cela fait plus d’un siècle que cette instance reconnaît les accomplissements les plus importants ayant trait aux vols aériens et spatiaux, attestant les records mondiaux d’individus tels que Charles Lindbergh, Maryse Bastié, Youri Gagarine ou encore de l’équipe d’Apollo 11… Les trente-deux records du monde du projet Aerocene Pacha récompensent également les précieuses contributions des communautés de Salinas Grandes, car l’échange de savoirs locaux et les combats menés par les communautés autochtones contre l’industrie du lithium qui ravage la région étaient au cœur du discours d’Aerocene Pacha et des prochaines étapes d’action humanitaire de l’Aerocene Foundation.

Aerocene Pacha constitue également un exemple prouvant que les technologies pourraient – devraient même – être couplées à une cohérence sociale et découplées des énergies extractives. Le projet illustre la dimension militante que revêt notre travail artistique. Il ne s’agit pas seulement de provoquer des émotions, mais aussi de révéler des alternatives concrètes couplées à une véritable cohérence sociale. Les artistes veulent désormais contribuer plus largement au bien-être, à la redistribution et à l’égalité au sein de la société. Il ne s’agit pas que d’une pratique artistique, nous bifurquons vers une réflexion sur la gouvernance et les processus permettant de façonner notre travail. Nous expérimentons notamment des solutions pratiques, puis les diffusons autour de nous, en partageant toutes les informations et les données des projets en open source.

Je pense qu’il faut multiplier les actions collectives comme celle- ci et ne pas se contenter d’être artiste ou architecte, en restant dans son domaine. Être juste architecte ne suffit plus pour contribuer de manière effective à changer les choses, si tant est que cela ait jamais été le cas. Nous devons aujourd’hui nous engager clairement pour repenser nos modes de conception et d’organisation occidentaux, nous ouvrir à d’autres disciplines, d’autres sociétés et d’autres visions du monde. Le but est de sortir radicalement des silos dans lesquels la modernité occidentale nous a enfermés.

Rebecca Lamarche-Vadel : L’enjeu de l’art a toujours été de remodeler nos sensibilités et notre prise sur le visible. Ce besoin profond de représenter la transcendance de ce qui peut être vu et le pouvoir de ce qui ne peut être vu se retrouve dès les premiers temps de la création, notamment dans les peintures rupestres. La création découle de ce besoin vital de reconnaître une réalité qui n’est peut-être pas si évidente ou tangible. L’urgence de l’époque dans laquelle nous vivons s’accompagne du discours effrayant d’une apocalypse imminente. Cela produit un état général de panique et de paralysie. L’attitude dominante semble être la résignation, comme s’il était trop tard et que nous ne pouvions plus rien faire. Mais nombre d’artistes ont consacré leur existence à formuler des visions alternatives du monde, et je considère que cette posture est plus nécessaire que jamais. C’est dans de tels moments de crise radicale et de manque de compréhension d’une situation qui nous dépasse que les artistes gagnent en pertinence. Joseph Beuys prônait déjà cette mission sociale de l’artiste en son temps. Son concept de «sculpture sociale» reconnaissait l’idée que l’artiste joue un rôle particulier, au-delà du monde de l’art, pour l’ensemble de la société. Cette position devrait être non seulement adoptée, mais encouragée, appuyée et promue en tant que telle. Marcel Duchamp souhaitait pour sa part élargir en permanence les territoires de la création, c’est-à-dire l’objet de l’art.

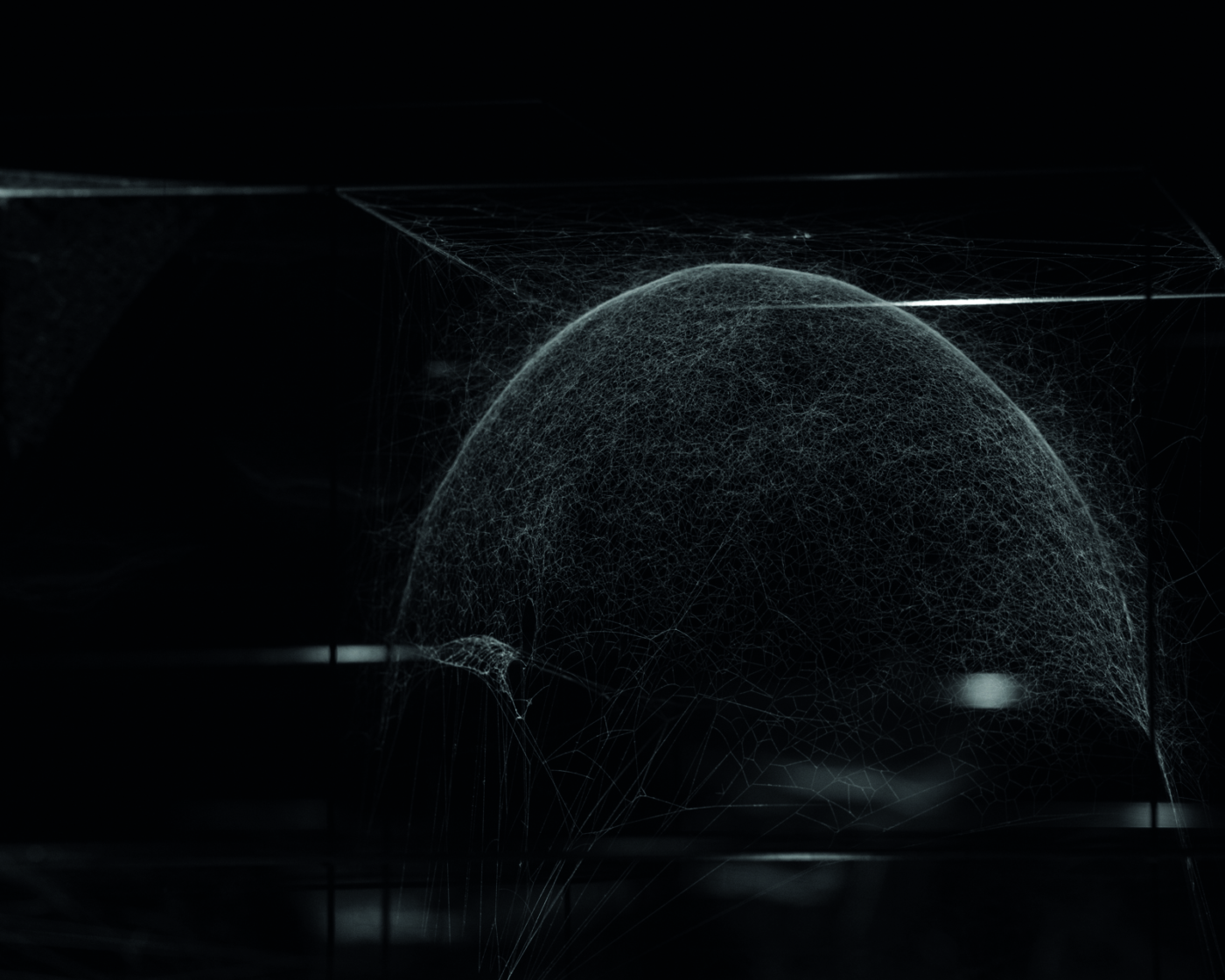

Nous devenons davantage conscients du fait que les artistes offrent des visions et des perspectives qui permettent de nous enrichir. L’un des projets de Tomás pour l’exposition Carte blanche au Palais de Tokyo se fondait notamment sur l’hypothèse que, grâce à des sens dépassant largement ceux des humains, les araignées sont capables de détecter des ondes gravitationnelles primordiales dans leurs toiles.

Les ondes gravitationnelles sont des ondulations de l’espace- temps qui sembleraient générées par des collisions entre trous noirs. Elles n’ont été enregistrées pour la première fois qu’en 2017, mais Tomás fait l’hypothèse que les araignées

ont su les détecter depuis la nuit des temps grâce à leurs capacités uniques. Il avait travaillé sur cette idée avec différents physiciens, et continue d’ailleurs toujours à étudier les potentialités des non-humains. Dans ce type de projet,

une hypothèse poétique et visionnaire se superpose à une interprétation scientifique pour élargir notre compréhension de la variété et de la richesse de la vie des êtres non humains. En ce sens, il incarne l’idée de l’artiste élargissant notre compréhension du monde naturel, et nous montre à quel point nous pourrions dépasser nos limites si nous travaillions à développer d’autres types de consciences.

J’ai toujours estimé que les artistes avaient une position particulière au sein de la société, et je pense que le rôle de la société est de le reconnaître. Je suis atterrée de voir la façon dont des êtres sont aujourd’hui considérés comme dignes ou indignes d’exister, et comment des magasins ou des espaces culturels peuvent ou non ouvrir, selon des logiques purement économiques. Notre modèle de société ne reconnaît que la valeur financière, pas la valeur spirituelle ou la valeur en termes d’élargissement des esprits. Nous aurons à nous poser beaucoup de questions au sujet de ces décisions, car, au-delà de leur manque de discernement et leur injustice, cela met en évidence quelque chose de beaucoup plus profond sur le type de valeurs que nous tenons pour sacrées. J’estime que les artistes promeuvent des valeurs qui nous sont essentielles en tant qu’êtres humains et que, notamment dans de tels moments, ils ont un rôle particulier à jouer, qui n’est pas sans rappeler celui des oracles de la Grèce antique. Comme les oracles, les artistes modernes sont des individus dont la voix spéciale exprime des vérités ou sentiments auxquels nous sommes aveugles. C’est pour cela que nous devrions être plus attentifs à la vision et à la perspective des artistes.

Avez-vous le sentiment que cela suppose de considérer et mobiliser d’autres intelligences, pas seulement celles issues de la modernité occidentale ?

Tomas Saraceno : Je pense que nous ne nous donnerons jamais les moyens de devenir véritablement intelligents en nous séparant de la nature. Nous devrions notamment nous intéresser aux araignées et à leurs toiles, pour cette « intelligence étendue incorporée » qui naît de la symbiose avec leur environnement. Pour en revenir à Aerocene Pacha, nous avions besoin de connaître la météo pour préparer le décollage, la sculpture ne pouvant s’élever dans les airs que lorsque les conditions adéquates de température et d’ensoleillement étaient réunies. Mon premier réflexe a été de regarder sur Google, mais cela s’est avéré impossible, en l’absence de signal. Les habitants, eux, ont simplement eu à regarder les nuages : grâce à leur intelligence étendue, ils étaient capables de prédire le temps en observant le réel autour d’eux. C’est un exemple très simple de la façon dont nous nous retrouvons à dépendre d’un système central machinique. Mais pour avoir grandi en Italie, je sais que nous avions des dictons comme « Cielo a pecorelle, pioggia a catinelle », qui signifie que lorsque les nuages prennent la forme de moutons, c’est un signe de pluie. Il s’agit donc de formes de savoirs dont nous disposions, mais qui ont disparu avec la modernité.

Cela rejoint également mon intérêt pour la « cognition incarnée » des araignées, parce que leurs toiles relèvent précisément de cette intelligence étendue. Agamben et von Uexküll évoquent l’aveuglement réciproque dans lequel chaque espèce est enfermée, même si elles sont capables de communiquer de façon étonnante entre elles : les araignées ne peuvent pas voir les mouches et les moustiques, néanmoins, au cours de l’évolution, la géométrie de leurs toiles s’est transformée de manière à continuer à les attraper à mesure que leur façon de voler changeait. Ni l’araignée ni la mouche ne perçoivent le monde de l’autre, mais, d’une manière ou d’une autre, elles se « sentent ». La plupart des êtres humains ont perdu cette capacité à s’appuyer sur les sens des autres, cette « response-ability », comme l’appelle Donna Haraway. Les fourmis sont par exemple capables de pressentir les tsunamis, mais comme les humains entretenaient une relation avec les fourmis, à la manière d’une grande famille, sans séparation, quand les fourmis se mettaient soudain à grimper dans la montagne, les humains les suivaient et personne ne mourrait. Ce sont des choses que nous redécouvrons lentement, à l’image des études récentes sur les chiens capables de « sentir » le coronavirus plus rapidement que toute technologie.

J’ai visité un village camerounais proche de la frontière nigériane où existe une pratique ancestrale de divination par les araignées appelée Nggam. Les araignées sont consultées pour certaines décisions concernant le village, à la manière d’un tribunal. Pour ce faire, le devin dispose autour de l’entrée d’un nid de mygale des feuilles dans lesquelles des formes symboliques sont excisées et pose ensuite une série de questions binaires. L’interprétation des réponses de l’araignée se fait selon la manière spécifique dont elle réarrange les « cartes » de divination durant la cérémonie. Le rituel du Nggam est fondé sur une éthique du soin et du respect entre la communauté humaine, le devin et la mygale, dont on fait appel à la sagacité. Je travaille actuellement avec le devin aux araignées Bollo Pierre et David Zeitlyn, un anthropologue d’Oxford, au sein d’un projet pour le Berliner Festspiele, dans le cadre de la série « Immersion » à la Gropius Bau de Berlin. Il me semble que dans le contexte d’extinction de masse que nous vivons, il est vraiment essentiel de s’appuyer sur les insectes et les araignées pour mieux comprendre ce que la plupart des humains ne voient pas dans le monde.

Nous devrions porter davantage attention à ces intelligences non humaines, mais pas seulement. Dans nombre de pays, les indigènes sont traités comme s’ils n’étaient pas humains, et ils se retrouvent à vivre en marge de la société et de l’économie. Pourtant, si environ 6 % de la population mondiale peut être considérée comme indigène, les milieux avec lesquels elle vit en relation étroite accueillent 80 % de la biodiversité mondiale. Clairement, là où les humains sont réellement intégrés dans la toile du vivant, la biodiversité dans son ensemble se porte mieux. En Équateur, comme ailleurs dans le monde, la biodiversité la plus riche se trouve précisément là où une certaine humanité est présente et a réussi à coexister avec elle. Nous subissons actuellement les répercussions d’une zoonose, une maladie infectieuse causée par des pathogènes transmis aux humains par des animaux, mais il est crucial de comprendre que ces retombées négatives sont inséparables de la crise de la biodiversité et de la déstabilisation des écosystèmes. Seule une cohabitation équilibrée permet de préserver des habitats diversifiés, ce qui est la façon de vivre des communautés indigènes depuis des générations.

Il est absolument impératif de reconnaître cet état de fait, de rechercher une certaine égalité et de corriger nos systèmes de valeurs. Cela ne concerne pas seulement notre rapport aux populations indigènes, mais également d’autres mouvements sociaux en pleine expansion tels que Black Lives Matter ou #MeToo. C’est pour cela que dans le cadre de Webs of Life – Toiles du vivant –, qui sera présentée sur l’application Acute Art dans le cadre de Back to Earth aux Serpentine Galleries cet été, nous reverserons les profits de la vente des sculptures en réalité augmentée Maratus speciosus et Bagheera kiplingi à la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Cette ONG travaille au maintien de la biodiversité avec des communautés dans le nord de l’Argentine. Il s’agit d’une des expériences autour des questions de biodiversité et de technodiversité du groupe de recherche Arachnophilia que j’ai contribué à fonder en 2018.

Rebecca Lamarche-Vadel : Le point fondamental pour moi est de comprendre que nous avons hérité de ce que nous pourrions qualifier de « Grand Partage », qui est le fait que, pour se sentir en sécurité et à l’aise en ce monde, les humains ont développé des systèmes pour séparer, diviser, catégoriser et casser les relations, interdépendances, écosystèmes, besoins vitaux, coprésences et solidarités. Nous avons ainsi hérité d’une culture très violente basée sur l’autorité et la maîtrise, qui a transformé la Terre en ressource continuellement exploitée pour alimenter notre quête de profits et nos désirs. Tout ce qui dérive de cette culture – et les expositions ne font pas exception – exprime une forme de violence. Nous ne pouvons ignorer que les expositions constituent un rituel très récent pour l’humanité, quelques siècles à peine, et qu’elles découlent des « cabinets de curiosités », découlant eux-mêmes de la colonisation. Rapporter des objets d’expéditions, des trophées, était considéré comme de la curiosité, mais c’est aussi et surtout un acte d’appropriation, une manière de prendre possession de tout ce qui se trouvait devant soi. Depuis la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, les expositions ont traditionnellement été fondées sur la suprématie des facultés visuelles, ce qui signifie que notre rencontre avec l’art dérive principalement de la manière dont nous regardons des objets figés.

En tant que commissaire d’exposition, je dois me demander comment nous pourrions inventer de nouveaux rituels pour un nouveau siècle. L’une des options est d’accepter l’aléatoire, les accidents et la porosité. En d’autres termes, accepter quelque chose que j’ai récemment commencé à qualifier d’« exposition de catastrophe ». L’inspiration de ce terme vient de la médecine de catastrophe, discipline qui force les praticiens à sortir de leur zone de confort et à faire preuve d’inventivité, tout en acceptant leurs limites. De même, les artistes doivent accepter les limites de leurs désirs et l’impossibilité de leur donner vie.

Les expositions comptent parmi les rituels les plus contrôlés : il y a des horaires d’ouverture, l’expérience curatoriale est imposée par une autorité, avec un itinéraire prédéfini à travers une exposition d’oeuvres d’art accrochées sur des murs ; il y a tout un discours autour des oeuvres, et les visiteurs sont priés de ne pas crier, voire de ne pas parler, d’être discrets, de conserver une certaine distance, avec toute une chorégraphie extrêmement autoritaire reposant sur ce concept de catégories et de séparation… Ce que je cherche à faire en concevant des expositions est au contraire de travailler à la création d’un espace permettant à ce qui est extérieur d’entrer, afin de changer les règles du jeu, ou de chercher à imaginer de nouveaux modes de présence pour les visiteurs. Cela entraîne de nouvelles modalités de rencontre avec l’art, tout en permettant aux participants de se comporter différemment, au sein d’une expérience beaucoup moins autoritaire.

Une autre manière de surmonter cette situation est d’inviter au sein du processus des personnes qui ne se qualifient pas d’artistes. J’ai commencé à travailler avec Tomás Saraceno pour Le Bord des Mondes, une exposition dans laquelle je m’inscrivais dans la lignée de la fameuse interrogation de Marcel Duchamp, qui se demandait en 1913 : « Peut-on faire des oeuvres qui ne soient pas d’art ? » J’ai parcouru le monde pendant deux ans à la recherche de créateurs extrêmement singuliers qui ne se proclamaient pas forcément artistes, mais qui produisaient des oeuvres ambivalentes, ambiguës, poétiques et inspirantes, dont j’estimais qu’elles méritaient de bénéficier de davantage de visibilité, et pour lesquelles je ressentais presque un devoir de les reconnaître en tant qu’art. J’ai ainsi invité vingt-cinq créateurs, Tomás étant parmi eux le seul qui était un peu connu. Mais, pour moi, Tomás a toujours été un artiste situé entre plusieurs mondes, se développant dans cet entre-deux. Son oeuvre avec les araignées, que j’ai alors exposée, entretient notamment une ambiguïté sur son auteur, sur qui tient le crayon et se trouve responsable de la création.

L’ensemble du projet reposait sur l’idée de transcender ces catégories héritées dont j’avais le sentiment qu’elles devenaient de plus en plus mineures et dénuées de pertinence. Je considère que l’on ne peut dicter où commence et où finit la création. Je voulais donc mettre en avant le fait que la création et l’art constituent un territoire si large et si vaste que nous ne pouvons essayer de le concilier au sein d’un espace, d’un territoire. Il y avait par exemple dans cette exposition des personnes qui auraient été traditionnellement qualifiées de scientifiques, de chercheurs ou d’ingénieurs, et d’autres encore ne se rangeant dans aucune catégorie claire ou définie. L’exposition cherchait activement à effacer cette idée d’un « art outsider » ou d’un « art brut », catégorie que je déteste profondément, car elle prend racine dans une histoire de violence et de coercition, dans le fait de dicter qui est au centre et qui est à la marge, qui détient la légitimité et peut la conférer à d’autres. Ces catégories sont éminemment subjectives, totalement dans le jugement et constituent une façon très dangereuse de séparer et classer les êtres humains. Il me semblait essentiel de montrer que procéder ainsi est beaucoup moins intéressant que de chercher à saisir la complexité du monde. Je propose au contraire d’approcher les choses avec l’attitude des enfants, où tout signe, couleur, son ou autre est accueilli, accepté, renforçant l’expérience de vie. Depuis, j’ai toujours invité des créateurs travaillant à la marge. Dans chacune des expositions collectives que je conçois, j’invite des créateurs qui n’ont pas besoin de porter le titre d’artistes pour produire des travaux extrêmement stimulants et créer de nouveaux savoirs. Le principal défi de notre temps consiste à désapprendre, à défaire, à désarticuler, à comprendre, à critiquer, à scruter chacune des façons de voir, de discerner et de ressentir le monde dont nous avons hérité en tant qu’Européens de l’Ouest. Une fois que nous aurons déconstruit et reconstruit de nouveaux discours, mythes et récits sur notre manière d’habiter le monde, alors chacun d’entre nous en tant qu’humain sera en mesure de commencer à explorer au-delà des absolus traditionnels. Les artistes ont un rôle crucial à jouer dans ce processus, en préparant le terrain pour la transformation de nos sociétés. Je pense qu’ils peuvent réellement transformer profondément la manière dont nous pensons l’économie, la politique, la société, l’urbanisme ou l’architecture… Et Tomás a été extrêmement impliqué dans ces dynamiques, car il a un talent incroyable pour suspendre son jugement, s’intéresser à toutes les formes de savoir et construire des ponts entre des mondes dont on nous a appris qu’ils n’avaient rien à se dire.

Pouvez-vous nous expliquer comment l’Aérocène pourrait nous permettre concrètement d’échapper à l’Anthropocène ?

Tomas Saraceno : Je ne dirais pas qu’il s’agit de s’en échapper, parce que notre utopie et notre démarche consistent davantage à s’affranchir du grand récit de la division, suivant la vision très claire formulée par Bruno Latour. Si le ballon Aerocene Pacha décolle, c’est parce que nous avons compris comment faire en sorte que la Terre et le Soleil travaillent ensemble, au lieu de les considérer comme des entités séparées, mais également parce que nous avons collaboré avec une population qui n’a jamais divisé le monde comme nous le faisons, pour laquelle il n’existe pas de dualité entre nature et société. Nous devons continuer à apprendre d’eux. C’est l’idée derrière la notion de « Pacha ». Il ne s’agit pas de « Pacha Mama », qui correspond à la Terre nourricière ou à Gaïa, mais du concept d’espace, de temps et de cosmos en tant que toile enchevêtrée du vivant. Plutôt que de faire une fixation sur une hypothétique évasion, nous nous concentrons sur la recherche de façons de tisser toutes les possibilités qui nous sont ouvertes sur Terre. Buckminster Fuller parlait du « vaisseau spatial Terre », ce qui relève d’une représentation très mécaniciste de cet ensemble. Je me sens beaucoup plus proche d’une vision de la Terre nourricière, moins mécanique, insistant davantage sur le soin et les interrelations.

Une façon simple d’expliquer l’Aérocène est de dire que je vis une large partie de la journée, disons à 90 %, dans l’Anthropocène, parce que mon mode de vie, les objets que j’utilise, appartiennent à cette époque, mais les 10 % du temps restant, où je me sens fier de mon comportement, sont ceux où je commence à vivre dans une autre ère. Je ne mange pas de viande, je change mon alimentation, je suis davantage attentif à ce qui m’entoure et, petit à petit, j’établis un ensemble de règles. Chaque jour, j’essaie de gagner une minute de plus à vivre dans ce mode de vie alternatif. C’est une forme de transition lente. Nommer les choses, parler d’Aérocène, aide à accompagner ce changement, à se le représenter. Je peux me dire qu’aujourd’hui, j’ai vécu deux heures dans l’Aérocène… et j’espère qu’à l’avenir nous commencerons tous à vivre dans une nouvelle ère…

Quand Rebecca Lamarche-Vadel m’a invité à participer à l’exposition Le Bord des Mondes, il est ressorti de nos discussions que nous partagions la conviction que c’est en pensant ensemble contre les catégorisations héritées de l’Anthropocène que nous pourrions approfondir cette transition. L’intitulé de l’exposition est fondamental : il ne s’agit pas d’un seul monde, mais d’une pluralité de mondes, émergeant de toutes sortes de contextes et d’environnements différents. Plutôt que de transcender l’Anthropocène ou de le nier, nous en exposions les limites en interrogeant des modèles non humains d’architecture sociale, comme les araignées et leurs toiles. Si elles ne sont pas seulement leur domicile, leur monde, mais une extension de leurs corps et de leur esprit, que peuvent nous apprendre ces toiles d’araignés des limites de notre pensée et des limites de nos mondes ?

Le Bord des Mondes nous a permis de poser une question, puis de la laisser flotter dans les airs. Cette collaboration importante avec Rebecca a ensuite mené à On Air, au Palais de Tokyo, trois années plus tard, en 2018, où nous nous sommes à nouveau réunis en tant qu’écosystème d’écrivains, d’artistes, de chercheurs, d’araignées et leurs toiles, de poussière cosmique et de très fines particules flottant dans l’air que nous respirons. Il s’agissait d’un espace d’écoute permettant à certaines des voix inaudibles pour les oreilles humaines d’être amplifiées, mettant en relief de nouvelles formes de connaissance et de production de la connaissance, pour contrer les menaces constantes et grandissantes de la pollution de l’air ou de l’extraction du lithium. Nous sommes tous conscients de l’urgence de la situation : nous avons besoin de nouveaux espaces de discussions, de nouvelles communautés et de nouveaux types de conscience pour aboutir à des futurs divers, habitables et durables. La prochaine étape consiste à agir sur la base de ce sentiment, et de ce point de vue l’Aérocène est à la fois une réponse et une promesse.

L’Aérocène s’étend à tous les aspects de la vie. Il s’agit d’une large communauté interdisciplinaire d’artistes, de chercheurs et de citoyens qui sont à la recherche de nouvelles collaborations avec l’environnement et l’atmosphère, de nouveaux imaginaires et modes de vie. Quand nous organisons des rencontres de groupes Aérocènes quelque part dans le monde, les membres se donnent de nouvelles règles et de nouveaux objectifs. Ils s’interdisent d’arriver par avion et utilisent le train par exemple, puis se font récupérer à la gare par quelqu’un sur un tandem, ou, dans le pire des cas, partagent une voiture. L’ensemble de la nourriture que nous mangeons peut par exemple provenir de la récupération, puisque nous avons monté un partenariat avec Helen Eckstein de FoodSharing.de, une association qui récupère de la nourriture jetée. Et puis nous cuisinons ensemble, etc. Nous inventons continuellement de nouvelles règles, même si l’idée n’est pas de se comporter en cerbères de la police morale, dictant aux gens ce qu’ils devraient faire, mais plutôt de se donner un code commun pour collaborer et avancer ensemble. La psychologie de groupe peut être d’une grande aide de ce point de vue, raison pour laquelle nous essayons de développer ces enthousiasmes en partageant notre volonté de faire mieux ensemble, ce qui est une façon de reconnaître que nous pouvons tous faire mieux.