Repenser le campus : entre tradition et innovation

- Publié le 27 mai 2024

- PCA-STREAM

- 15 minutes

Par essence quête d’un idéal, la forme du campus est traversée de tensions héritées de sa longue histoire, toujours actuelles face à sa nécessaire adaptation aux enjeux contemporains. Animés par une course à l’attractivité, les campus se muent en vitrines architecturales, rivalisant avec les sièges sociaux pour incarner des valeurs nouvelles et attirer les talents. Leurs formes et fonctions évoluent pour répondre aux besoins changeants de l’enseignement et de la société. En embrassant les figures de l’agora et du jardin, dichotomie originelle des campus, ces bastions du savoir tracent les contours d’une nouvelle ère de l’enseignement supérieur.

Origines helléniques

Par essence quête d’un idéal, la forme du campus est traversée de tensions héritées de sa longue histoire, toujours actuelles face à sa nécessaire adaptation aux enjeux contemporains. La forme du campus prend racine aux origines mêmes de l’enseignement supérieur. Si Socrate, considéré comme le père de la philosophie occidentale, délivre un enseignement oral au cœur de l’Agora, en pleine ville, son disciple principal, Platon, crée l’Académie en -387 à Colone, dans la banlieue athénienne. Cette école, le jardin platonicien, est volontairement séparée d’Athènes et offre un lieu à la fois d’enseignement et de vie, avec des activités de recherche, d’enseignement, mais aussi sportives et culturelles. Ancien élève de l’Académie, Aristote fonde le Lycée au nord-est d’Athènes, une école « péripatétique », où il enseigne durant la promenade le long d’une galerie plantée, au sein d’un espace clos comprenant différents bâtiments pédagogiques et une bibliothèque. Athènes compte nombre d’autres « jardins » d’enseignement, l’un des plus connus étant celui d’Épicure, juste à la sortie de la ville, sur le chemin de l’Académie. L’exemple grec, plus tard réactualisé dans le reste de l’Europe avec la création des académies, a le mérite de montrer le rôle central de la figure du jardin dans les origines des espaces d’enseignement, autant sinon plus que les architectures classiques majestueuses, mais également que le campus nourrit dès sa naissance une relation complexe d’équilibre entre l’agora et le jardin, la ville et la nature.

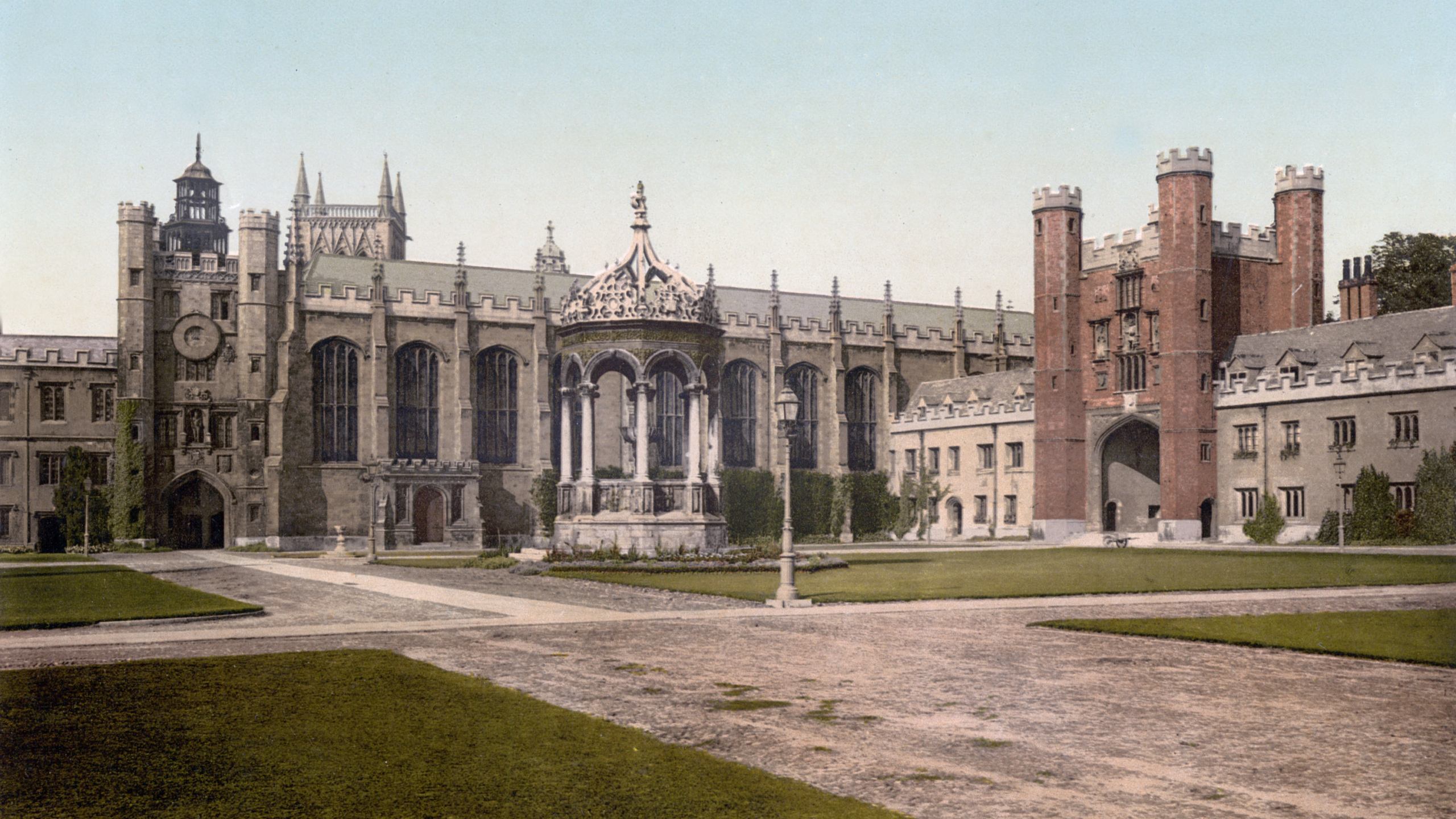

Du quadrangle anglais au campus américain

Les campus modernes apparaissent dans l’Europe médiévale avec la création des premières grandes universités, et notamment les campus anglais d’Oxford et de Cambridge autour du XIIe siècle. Les étudiants sont logés, étudient et se cultivent dans les bibliothèques et musées regroupés sur un même site, calme et agréable. Les bâtiments y sont regroupés sans discontinuité autour d’une cour carrée, construite sur le modèle des cloîtres religieux, selon la typologie dite des « quadrangles ». Le lien avec la nature y est étroit, mais au sein d’un monde clos dédié au savoir, comme protégés du monde extérieur, expliquant l’image élitiste renvoyée par les universités anglaises.

Nos représentations mentales des campus sont néanmoins plus largement dominées par l’image du campus américain, très présent dans la culture populaire. Largement inspirés par les campus anglais, les établissements d’enseignement supérieur américains se démarquent pourtant dès leurs origines – durant la période coloniale –, du modèle d’Oxford ou de Cambridge en rejetant le standard du quadrangle fermé. Davantage tournés vers la ville, face à la fermeture et au repli sur soi anglais, ils incarnent une volonté de rendre accessible la culture et de la partager qui s’épanouira pleinement dans un nouveau modèle propre, avec la création de l’université de Virginie, conçue par Thomas Jefferson.

Jefferson imagine pour l’université de Virginie ce qu’il baptise un « village académique » favorisant l’échange, les lumières et la collaboration, un environnement de vie collective où chacun apprend de l’autre, qui deviendra le modèle d’une large part des campus américains qui le suivront. Poussé par une volonté d’universalité, le style « jeffersonnien », néo-classique ou néo-palladien, est influencé par l’architecture classique découverte en Europe, notamment en France durant son temps d’ambassadeur américain à Paris, avec par exemple l’influence du Château de Marly, pour la composition en pavillons disséminés autour d’un parc, qu’il préfère à des bâtiments plus massifs. Au départ hors de la ville, au sein d’un vaste espace vert propice à la réflexion, le campus réunit sur quelques hectares l’ensemble des besoins des étudiants et des enseignants. Composé des logements et espaces d’enseignement dans des bâtiments séparés, positionnés en U autour d’un parterre central, le campus place symboliquement la bibliothèque dans l’axe principal, avec un bâtiment iconique surmonté d’une rotonde. Aujoud’hui encore, l’université de Virginie est régulièrement élue comme le plus beau campus américain, offrant un stéréotype reproductible et déclinable du modèle du campus « à l’américaine », reposant sur la qualité du paysage, devenu emblématique dans la pop culture, notamment au cinéma, presque comme un genre cinématographique et littéraire en soi, avec par exemple les « campus novels » de Philip Roth, Jonathan Coe ou David Lodge.

Une réticence française

Dans l’univers académique, la France a la particularité d’entretenir des relations ambiguës avec cette forme du campus, qui a tendance à mal y fonctionner comme écosystème d’étude, de vie et de travail, à ne pas créer de dynamique propre, en partie en raison du poids historique et symbolique du Quartier Latin. L’Université de Paris y apparaît dans le courant du XIIe siècle en réunissant les collèges de la rive gauche, qui logent les étudiants à proximité et en relation directe avec les couvents des grands ordres monastiques. Comme une ville dans la ville, le quartier concetre une impressionnante densité de grandes écoles au fil du temps, avec notamment l’ajout au XVIIIe d’écoles de sciences et de techniques. Malgré la proximité géographique englobante du Quartier Latin, les institutions et leurs bâtiments affirment leur prestige de manière autonome dans la ville.

Après-guerre, durant la période de la Reconstruction, et au-delà du cas des universités détruites par le conflit, comme celle de Caen, la démocratisation des études supérieures, accompagnant l’accroissement des effectifs étudiants de la génération baby-boom et conjugué à l’évolution des pédagogies, conduit à un mouvement de création de campus périurbains. Il sera encouragé par les évolutions pédagogiques initiée par la loi Faure de novembre 1968, qui fait suite aux événement de Mai, entérinant des réflexions plus anciennes sur la massification et la démocratisation de l’accès aux études supérieures dans l’après-guerre en prônant la pluridisciplinarité, une autonomie renforcée et la participation. Le centre universitaire expérimental de Vincennes représente un extrême emblématique de l’esprit de cette époque.

Ces nouveaux campus font néanmoins face à la persistance du modèle urbain, avec l’adjonction de bâtiments neufs au cœur des bâtiments historiques, et à une stigmatisation précoce en raison de leur localisation et de leur architecture. À Paris même, la tentative de grand campus urbain moderne de Jussieu par Edouart Albert est mal aimé, dans sa dimension brutaliste de béton et son isolement, perçu de façon similaire à un grand ensemble d’un quartier de banlieue déconnecté, comme a pu l’être de façon symptomatique l’Université de Nanterre, initialement enclavée et isolée de la ville qui l’accueille. Dans les deux cas ces campus d’important travaux de modernisation et d’extension dans les années 2000.

Au fil des années, les campus français connaissent pourtant une succession de plans de développement, au début des années 1990 avec le plan « Université 2000 » – qui conduit notamment à la création de quatre universités dans les villes nouvelles franciliennes d’Evry, Cergy, Saint-Quentin-en-Yvelines et Marne-la-Vallée –, puis U3M dans les années 2000, ou Plan campus en 2009. Si plusieurs des premiers campus péri-urbains de grandes villes, longtemps isolés (Lyon, Bordeaux…) se voient entretemps reliés au métro ou au tram, ils restent dans l’ensemble peu vivants, et le déplacement en banlieue semble être resté vécu comme un déclassement. Les désillusions qui touchent les campus français modernes semblent ainsi parallèles à celle du mouvement des grands ensembles, notamment dans les villes nouvelles, pour des raisons relativement similaires : même recours à des systèmes de préfabrication peu qualitatifs, recours massif au béton, même manque d’espaces verts, d’aménités et d’urbanité au sens large. Ces campus laissent aujourd’hui un patrimoine moderniste à repenser, avec des problématiques rejoignant la question de l’adaptation-préservation du patrimoine du XXe siècle de façon plus large, avec des bâtiments souvent mal aimés, même quand ils présentent des qualités formelles d’écriture, mais aussi et surtout globalement devenus inadaptés en termes d’usages comme de performances énergétiques.

Une nouvelle génération de campus ?

Lancé en 2009 et encore en construction, l’immense campus scientifique du plateau de Saclay est pensé comme une réponse à ses homologues anglo-saxons, avantagés par leur taille au classement international de Shanghaï, avec l’ambition de créer un écosystème mixte de recherche et d’innovation dans l’esprit d’une « Silicon Valley » à la française. Actuellement 15e au classement de Shanghaï, Saclay réunit les cinq facultés de l’ex-université Paris-Sud, une école d’ingénieurs, quatre grandes écoles, trois instituts universitaires technologiques, deux universités intégrées et sept organismes nationaux de recherche, pour aujourd’hui 48 000 étudiants, 9 000 enseignants et enseignants-chercheurs et 11 000 personnels techniques et administratifs. Malgré ces chiffres, le plateau reste scindé en deux pôles, Paris-Saclay « vs » Polytechnique, et encore vécu comme relativement éloigné et manquant de vie. Au-delà de la performance scientifique globale du campus, accumulant les résultats de ses entités, l’enjeu est de créer davantage de synergies autour d’une culture commune, incarnée dans l’espace du campus. Si Pierre Veltz, ancien président de l’établissement public en question estimait que la réussite à long terme du projet passerait autant par les résultats académiques que la présence de cafés et commerces vivants, il reste des progrès à réaliser. La faute à des bâtiments conçus indépendamment, isolés et, comme les institutions, dialoguant peu entre eux, sans créer d’espace public. En l’état, l’espace physique du campus échoue encore à y créer un esprit commun. À tel point que début 2024, g l’université a été placée sous administration provisoire, faute d’avoir réussi à voter sur sa gouvernance, en raison notamment de divergences avec les tenants d’un modèle « fédéral » entre les écoles.

Comme en miroir, le campus Condorcet, à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, ambitionne de devenir le « Saclay des sciences sociales » en fédérant onze établissements parisiens de recherche en sciences humaines sur une ancienne friche industrielle. Là encore l’objectif est de contribuer au rayonnement international des sciences sociales françaises, qui ont connu une heure de gloire dans les années 1970, en les décloisonnant et en favorisant la sérendipité et la proximité entre les laboratoires. La forme même et la taille du campus permet à ce titre de contribuer à davantage d’interactions entre les acteurs et disciplines en offrant une plus grande variété d’espaces que les locaux parisiens historiques, des salles de réunion et des espaces de convivialité qui permettent de se croiser et d’échanger. Le campus est ainsi complété par le GED, le Grand Équipement Documentaire, imaginé pour faire le lien entre les différents établissements de recherche sur place, mais aussi avec le tissu local et sa population historiquement populaire. Il regroupe une grande bibliothèque, une librairie et un café ouvert sur la rue, des salles de travail et de convivialité et joue sur l’intérieur extérieur, en créant volontairement de l’espace public et en développant une grande rue intérieure.

L’inscription territoriale et la dynamique de vie activité restent le défi de ce nouveau campus, qui a de façon symptomatique initialement connu une fronde de la part de professeurs de l’EHESS et de la Sorbonne, pour qui ce déplacement équivalait à une forme connue de déclassement universitaire. Le contexte semble néanmoins radicalement éloigné des logiques précédentes d’exurbanisation, au sens où un campus comme Condorcet porte aujourd’hui les espoirs et la dynamique du Grand Paris, dont il a été pensé comme une vitrine. Nous faisons ainsi l’hypothèse que, pour Saclay comme Condorcet, nous sommes face à une nouvelle génération de campus qui voit une évolution du paradigme de la périphérie à celui d’une nouvelle centralité plus large, mais aussi par un changement de référent, où nous les voyons partager une communauté de destin moins avec le modèle du grand ensemble qu’avec celui des espaces de travail innovants contemporains.

Des enjeux de concurrence

Comme pour le bureau, la notion même de la raison d’être de l’enseignement supérieur en « présentiel », et donc de ses espaces s’est posée, avec la généralisation des outils numériques, notamment les dispositifs de visioconférence popularisés par la pandémie de Covid. Signe des temps, les établissements d’enseignement supérieur partagent désormais avec les entreprises des enjeux de concurrence, tant économiques que scientifiques, pour attirer leurs clients/étudiants, de même que les entreprises luttent pour attirer et conserver les talents, dans un contexte de globalisation et de concurrence internationale des formations, soulignée par les classements nationaux et internationaux. Cette concurrence globale est sensible dans la dénomination même des institutions, qui évoluent souvent vers des formes plus standardisées et anglo-saxonnes, mais aussi dans leur volonté de développer des campus de qualité internationale, pour renforcer leur visibilité et leur attractivité à l’étranger.

Le campus prend une place centrale pour l’attractivité des établissements, poussant vers une architecture iconique, à l’image des sièges sociaux des entreprises, dont la dimension symbolique d’incarnation des valeurs est devenue centrale. Idéalement « instagrammable », le campus cherche à faire signe, à développer une image de marque, à incarner des valeurs et créer un sentiment de fierté et de communauté. À ce titre, il est intéressant de constater que l’université PSL – fondée en 2010 et bénéficiant du statut de Grand établissement depuis 2022 – qui réunit une bonne part des établissements majeurs du quartier latin, manque encore d’un lieu d’incarnation unique à la hauteur de son prestige académique, alors même que l’ambition originelle était de renforcer la visibilité internationale de ces établissements.

Répondre à l’hybridité des parcours

Les campus contemporains partagent d’autant plus de choses avec les nouveaux espaces de travail pensés pour l’innovation que nous vivons une tendance à l’hybridation des parcours. Dans un monde plus complexe et instable, le parcours éducatif ne peut plus se résumer à une quantité donnée de savoirs verticalement délivrés et dont l’assimilation, sanctionnée par un diplôme, assure un statut et un emploi. L’éducation n’est plus une étape donnée de la vie, dans un espace à la typologie traditionnelle. Les frontières entre l’entreprise et l’école, mais aussi entre le professeur, l’étudiant et le professionnel, deviennent poreuses. Ces parcours discontinus sont le reflet d’une évolution du profil et des attentes d’une nouvelle génération. L’étudiant traditionnel devient un apprenant qui ne reçoit plus un savoir magistral, mais devient acteur et cocréateur de son apprentissage. La logique du on demand, devenue la norme de la consommation culturelle, est transposée au contenu pédagogique pour personnaliser les parcours d’apprentissage. Or, les espaces traditionnels d’enseignement ont été pensés pour la transmission du savoir selon un modèle vertical, où le professeur sachant inculque un savoir à un apprenant sur les bases d’une relation hiérarchique et de subordination. L’espace éducatif doit savoir s’adapter à cette mutation. Repenser la forme et la place du campus offre à ce titre des opportunités uniques d’articuler le vertical de la salle de classe traditionnelle, ou de l’amphithéâtre, à l’horizontal du social et de l’informel.

Créer des espaces d’expérience

Une autre conséquence de la digitalisation générale de nos sociétés pour les espaces d’enseignement est que, si nous observons une tendance générationnelle à être plus habiles avec les outils numériques, ces jeunes étudiants éprouvent en parallèle davantage de difficultés à être concentrés et assidus en cours. Presque toutes les grandes écoles sont ainsi face au phénomène d’étudiants désertant en nombre les amphis de leurs établissements. Un absentéisme qui questionne le contenu et le format des cours, nécessairement plus hybrides, mais aussi la place centrale prise par la vie associative et festive. En réponse, l’enjeu devient de repenser des espaces hybrides articulant physique et digital dans des bâtiments offrant une véritable expérience, selon une transformation des espaces à l’image de la mutation que nous voyons s’opérer dans le monde du travail.

Les évolutions de notre société se reflètent dans la transformation de nos espaces de travail. Devant plus que jamais incarner la culture de l’institution comme de l’entreprise, le lieu de travail n’est plus seulement un lieu de production mais se réinvente comme lieu du partage et du vivre ensemble, d’identification à l’institution et de transmission de son image. La tendance au travail hybride, mouvement de fond renforcé par le contexte post-pandémique, nécessite de rendre l’expérience physique du bureau plus attractive, au service de la transversalité et du travail en équipe. Pour ce faire, les espaces se diversifient, s’enrichissent, deviennent plus flexibles et plus connectés. Il ne s’agit plus d’accumuler les mètres carrés et les postes mais d’enrichir l’expérience des usagers, de porter une grande attention au bien-être des collaborateurs pour favoriser l’échange, la créativité et l’innovation. Le développement des espaces en commun y répond au besoin de faire collectif. Le bureau intègre enfin les enjeux environnementaux auxquels nous faisons collectivement face, répondant ce faisant à l’engagement écologique et à l’affirmation d’un besoin de sens de la part des collaborateurs, point essentiel pour attirer et retenir les meilleurs talents.

Articulant le digital et le matériel, le campus contemporain offre une alternative à la tentation du tout-numérique et de ses limites, notamment des effets d’isolement, un manque de dynamique général et une fatigue propre à l’enseignement virtuel. La dématérialisation n’efface ainsi pas le rôle de l’espace mais lui assigne une dimension de catalyseur de communauté. Il permet naturellement d’éviter l’isolement des étudiants et doit être repensé à toutes les échelles pour favoriser l’apprentissage mutuel par le travail informel en groupe et l’ensemble des interactions sociales. L’apprenant ne peut apprendre que parce qu’il est en communauté avec d’autres apprenants, et il en va de même pour l’enseignant. L’architecture doit y réengager les sens et contribuer à combler la scission entre connaissance théorique et pratique, monde matériel et immatériel. À l’image des nouveaux paradigmes du bien-être au travail, le confort prend une dimension primordiale via le dimensionnement des espaces, la luminosité, l’acoustique, la qualité et l’adaptabilité du mobilier, selon des solutions simples et chaleureuses, et jusqu’au soin apporté à la variété de l’offre de restauration. Avec l’offre de savoir disponible en ligne, l’aspect différentiant devient l’expérience même du campus pour les utilisateurs. Il s’agit de réunir les gens au même endroit, pour développer une culture commune qui passe par le présentiel, et pas seulement via les salles de cours, le campus incarnant à ce titre une forme privilégiée pour combiner des espaces formels et informels.

Favoriser l’innovation, la sérendipité et la pluridisciplinarité

Si le numérique modifie les usages quotidiens d’enseignement et de travail, il est amplifié par les prémices d’une intelligence artificielle omniprésente qui challenge les limites mêmes de l’intelligence humaine. Dans un monde où l’intelligence artificielle automatise les tâches prédictibles, l’enjeu est d’encourager l’assimilation de compétences différentes, notamment des « soft skills », qui permettent de développer un savoir-faire dans l’orchestration de l’action collaborative. Dans ce contexte, l’innovation passe par la pluridisciplinarité et le collectif. La vocation du campus devient d’offrir un environnement propice pour favoriser la pluridisciplinarité et accueillir l’accident heureux de l’innovation. L’espace du campus doit ainsi être repenser pour maximiser les opportunités de rencontre entre personnes et idées différentes en multipliant les lieux communs d’échange, de travail, de loisir et de rencontre informelle, jusque dans des espaces de circulation à vivre.

Cela passe par des panels d’espaces de créativité et de travail collaboratif permettant d’accueillir différents formats de groupes selon de multiples configurations. Même les salles de cours « traditionnelles » doivent offrir une plus grande granularité de formats possibles. Elles se prêtent à des échanges actifs, ouverts et sont modulaires, de façon à ce que les apprenants donnent eux-mêmes forme à leurs espaces de travail. Un écosystème cohérent et innovant y est créé par le mobilier et la multiplicité possible des agencements spatiaux, autant que la technologie. Des espaces polyvalents et favorisant le bien-être, flexibles et génériques, reproduisant la vitalité urbaine, mais aussi d’introspection, afin de varier les intensités de travail.

Au-delà de son potentiel de flexibilité, le campus doit permettre de créer des porosités nouvelles avec la société via des incubateurs, des centres d’innovation, learning centers et autres espaces d’accueil mixtes plus ouverts sur la ville et les entreprises. Situé au centre du campus de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, le Rolex Learning Center est ainsi tout à la fois un espace dédié à la connaissance, une bibliothèque et un lieu d’échanges culturels. Il est ouvert aussi bien aux étudiants qu’au public, leur offrant services, bibliothèques, centres d’information, espaces sociaux, lieux d’études, restaurants, cafés et extérieurs de qualité. Aalto University, en Finlande, a, de son côté, créé une « université de l’innovation » en fusionnant trois institutions existantes (une école de design, une business school et une école d’ingénieur) et en les faisant migrer vers un campus unique, financé par des fonds tant publics que privés, où sont favorisés les cursus transdisciplinaires, l’esprit entrepreneurial et l’apprentissage par le prototypage. Nous voyons enfin apparaître des modèles résolument hybrides comme l’IXcampus, qui héberge CY école de design à Saint-Germain-en-Laye, autour du parc du Château Saint-Léger, en parallèle d’un écosystème d’une quinzaine de start-up.

Répondre au défi environnemental

Avec le changement climatique global, nous sommes collectivement face au défi d’une transition préservant les conditions d’habitabilité de la Terre. Pour les établissements d’enseignement supérieur cela implique de former de nouvelles générations responsables. Les étudiants souhaitent contribuer à un monde meilleur, ils s’en sentent responsables et attendent de leur école ou de leur université de les préparer à un métier en accord avec leurs convictions. Cela représente un enjeu quasi existentiel pour les établissements d’enseignement supérieur, qui doivent répondre à ces attentes s’ils souhaitent rester attractifs et continuer à former les talents des générations à venir. Plus les étudiants sont formés, plus ils acquièrent les clés de compréhension des mécanismes du vivant et des limites planétaires, plus leur revendication est forte. Ce sont ainsi les étudiants et diplômés des grandes écoles d’ingénieur qui ont parmi les premiers et le plus virulemment exprimé le besoin d’une formation plus ambitieuse. En témoigne l’écho par exemple reçu par le fameux discours des diplômés d’AgroParisTech, ou les tout aussi emblématiques protestations contre le projet – finalement abandonné – de Total d’implanter un pôle de recherche sur le campus de Polytechnique à Saclay, mais plus globalement et à plus bas bruit par le phénomène des étudiants dits « bifurqueurs ».

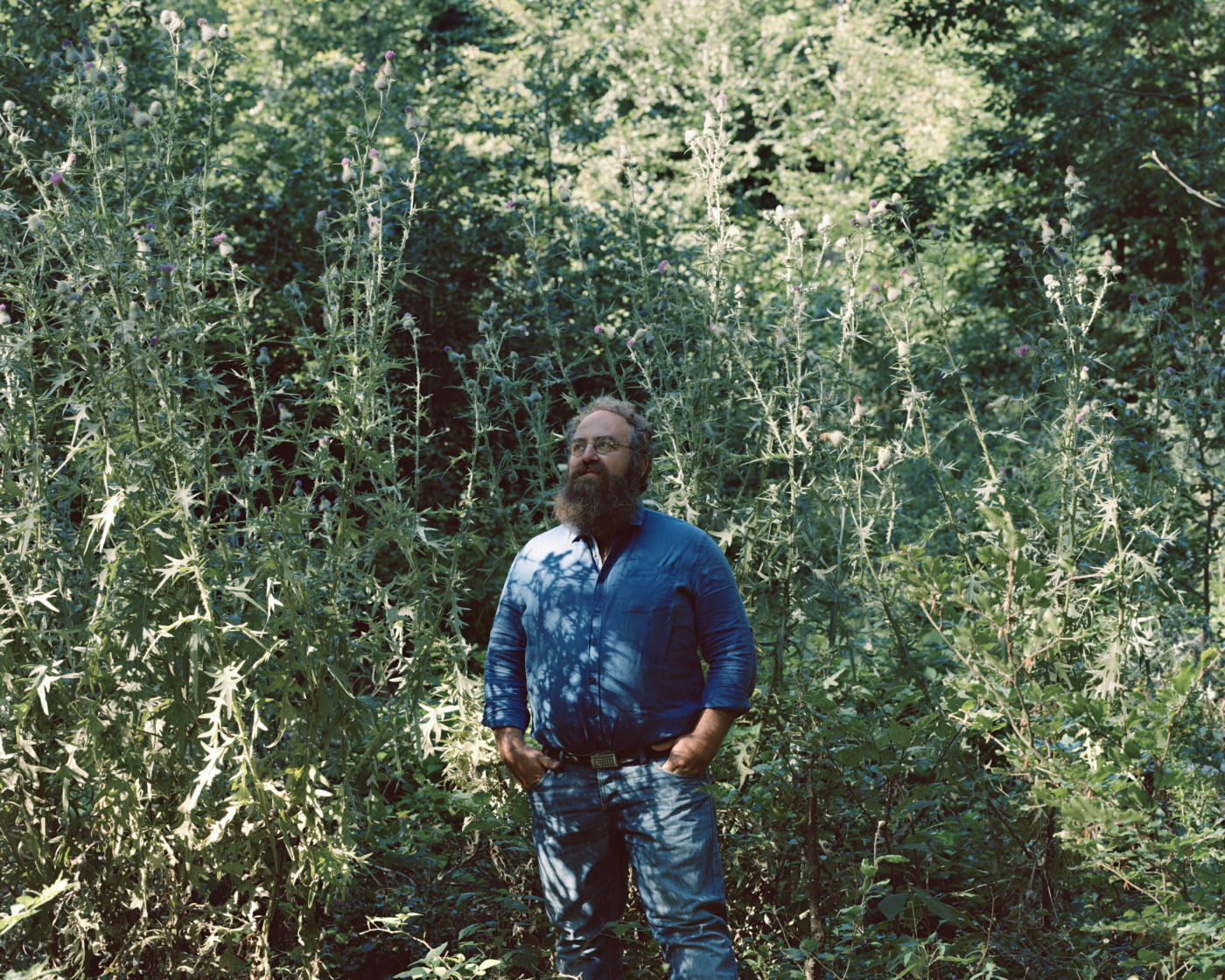

Face à cet enjeu de responsabilité, les campus actuels sont au défi d’adapter des espaces non originellement prévus pour cela, en rénovant sans trahir un patrimoine classique mais aussi moderne. Au-delà de la nécessaire mise à niveau des performances énergétiques du bâti, l’architecture a toujours par nature une fonction pédagogique, et l’espace lui-même doit participer au corpus d’enseignement environnemental. À l’intérieur comme à l’extérieur, le campus offre aux étudiants et aux enseignants des possibilités d’apprentissage sur le monde naturel : la conception des bâtiments informe sur les manières d’utiliser les ressources, tandis que le rapport à la nature des campus peut être mise au cœur de l’expérience, comme lieu de vie, d’enseignement et d’expérience directe d’un rapport au vivant, en dépassant la dimension un peu manucurée et décorative de la végétation des campus américains. Cette qualité sensorielle est particulièrement sensible dans l’intégration de la nature via les espaces de jardin. Ils permettent une reconnexion avec le vivant et apportent une nouvelle qualité de vie, tout en répondant aux enjeux environnementaux de façon à inspirer des comportements vertueux. Apprendre de et dans la nature devient une force centrale des campus

Le nouveau campus de l’Artillerie, qui accueille SciencesPo en plein cœur de Paris, prenant le parti de la mixité et de l’intensité urbaine, comprend un pavillon iconique dédié à la vie sociale, mais également un « jardin des savoirs » et différentes cours extérieures réactivant la figure du jardin athénien antique. Sur le Campus Condorcet, le projet de six nouveaux bâtiments initialement prévus en empiétant sur les espaces verts du site a suscité une levée de boucliers chez les chercheurs comme chez les étudiants, qui ont mis en avant l’importance de ces réserves de biodiversité devenues des lieux de convivialité pour les usagers du Campus comme pour la population du quartier, d’autant plus sur un territoire défavorisé et historiquement particulièrement minéral.

Une des clés de l’adaptation des campus d’enseignement repose ainsi sur un nouveau paradigme des usages, dans l’esprit des espaces de travail contemporain innovants, mais aussi une relecture de la dialectique originelle entre agora et jardin. La figure du campus s’appuie sur cela, sur une échelle, une typologie et une unité de lieu qui font sa force, à mi-chemin entre le bâti, l’urbain et l’espace naturel. C’est par exemple le cas du projet CY campus, ancienne université de Cergy Pontoise, qui cherche à renforcer l’effet de campus au sein de la ville, qui souffre de sa dimension ville nouvelle, notamment en raison d’un manque de centralité. Refondation universitaire et régénération urbaine sont ici pensés conjointement. Le projet repose sur un travail d’articulation des établissements disséminés et d’amélioration de leur intégration à la ville, mais aussi de renforcement de la qualité de vie, en utilisant la trame des 8 hectares du parc François-Mitterrand comme axe structurant. Ces différentes initiatives, parmi beaucoup d’autres, sont le signe d’un mouvement général que l’on devine et espère fécond, invitant à dépasser la dichotomie traditionnelle entre campus urbain et campus jardin en hybridant les figures de l’agora et du jardin.

François Collet, Directeur éditorial de PCA-STREAM