Êtres vivants

- Publié le 23 mai 2024

- LVAO

- 7 minutes

Né au sein de l’université Paris Sciences & Lettres, le collectif La Vie à l’œuvre, qui regroupe des chercheurs en sciences de la nature, en sciences humaines et sociales, mais également des artistes, explore depuis 2014 l’intelligence collective interdisciplinaire autour du thème du vivant. Fonctionnant comme un incubateur d’idées, ils explorent les potentialités du vivant, notamment via des expérimentations entre art et science.

Un article Stream 05 – Nouvelles Intelligences à découvrir !

Un collectif interdisciplinaire

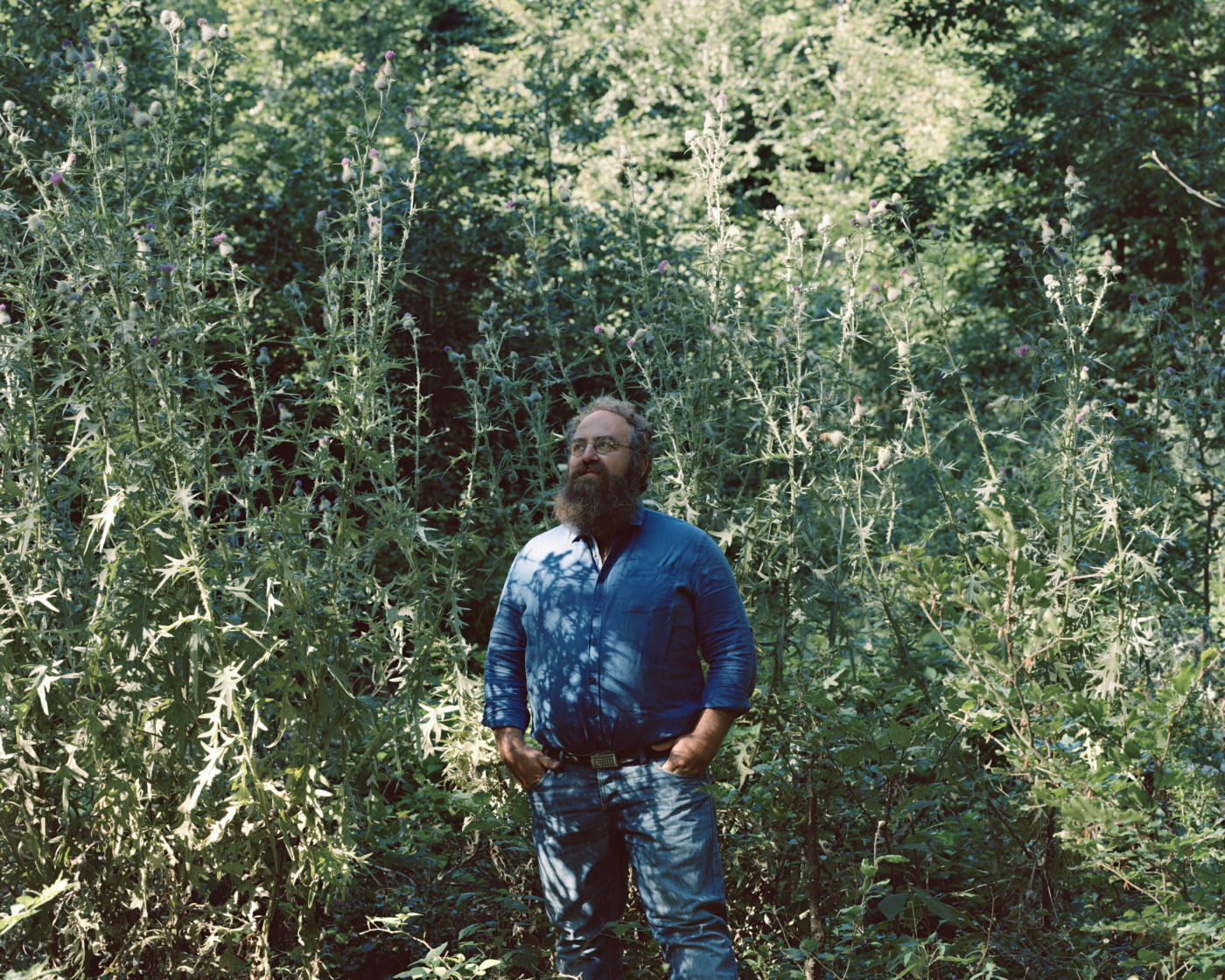

Le collectif « La vie à l’œuvre » est un groupe atypique composé de chercheurs en sciences de la nature, en sciences humaines et sociales (SHS) mais également d’artistes, issu d’une pépinière interdisciplinaire « Domestication et fabrication du vivant », créée entre 2014 et 2016 à l’Université Paris Sciences et Lettres dans le cadre de la « Mission pour l’interdisciplinarité » du CNRS. Porté par un chimiste, Ludovic Jullien (ENS-SU), et un anthropologue, Perig Pitrou (CNRS-Collège de France), ce programme novateur a fonctionné comme un incubateur d’idées et organisé plusieurs dizaines de colloques et journées d’études, suivis de publicationsPour plus de détail, consulter les sites du collectif « La vie à l’œuvre » (https://lifeinthemaking.net/fr/) et de la Pépinière (https://domesticationetfabricationduvivant.wordpress.com)., pour réfléchir collectivement aux problèmes soulevés par la définition de la vie.

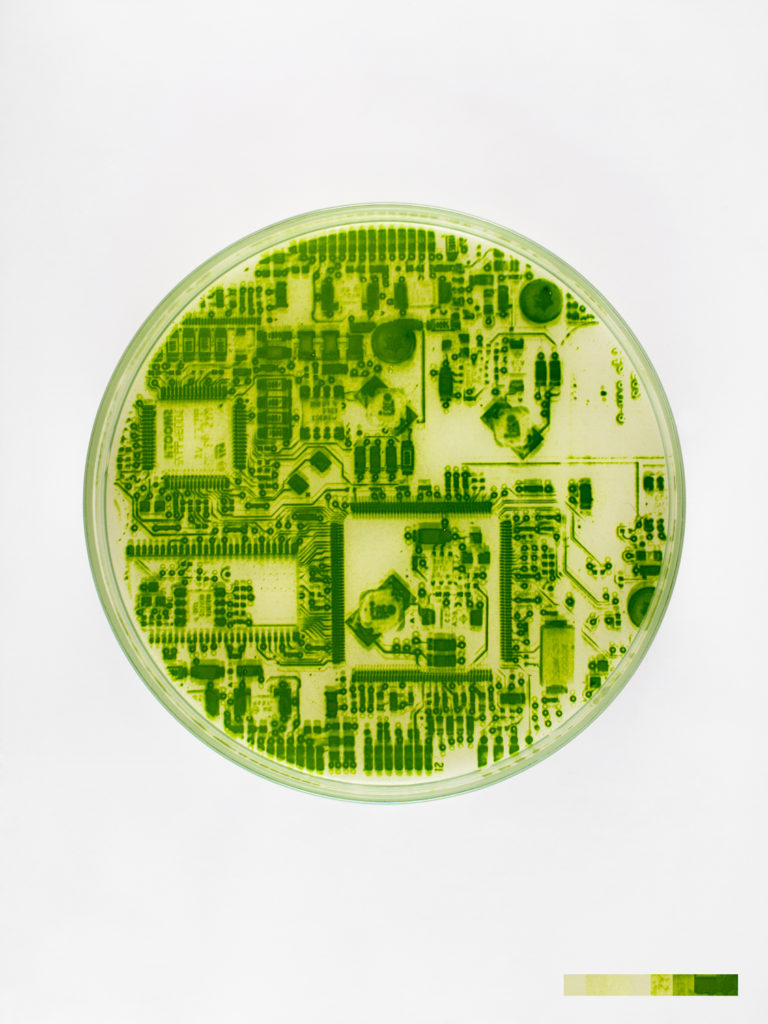

Cette dynamique s’est prolongée à Paris Sciences et Lettres entre 2017 et 2019 avec le projet « La vie à l’œuvre. Explorer les potentialités du bioart et du biodesign », qui a développé des expérimentations entre art et science avec les artistes Lia Giraud et Dominique PeyssonCe projet a été porté par le labex TransferS, en partenariat avec les Labex Memo Life (IBENS), DEEP (Institut Curie), Institut Pierre-Gilles de Gennes (http://www.transfers.ens.fr/la-vie-a-l-oeuvreexplorer-les-potentialites-du-bioart-et-du-biodesign).. Au sein de cette même université, le programme « Origines et conditions d’apparition de la vie », porté par l’Observatoire de Paris, a fourni depuis 2017 d’autres occasions d’échanges entre les sciences de la nature, les SHS et les artistesDepuis 2017, une des « Initiative de recherches interdisciplinaires et stratégiques » de l’Université PSL travaille sur la thématique des « Origines et conditions d’apparition de la vie » à l’Observatoire de Paris (http://www.univ-psl-ocav.fr).. Dans tous ces projets, l’implication de l’équipe « Anthropologie de la vie », dirigée par Perig Pitrou au sein du Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France, a favorisé un dialogue interdisciplinaire, en particulier grâce à une nouvelle génération d’étudiants travaillant sur des projets à l’interface entre sciences de la nature et SHSL’équipe « Anthropologie de la vie » étudie la diversité des biotechnologies que les sociétés humaines ont développées sur notre planète (http://las.ehess.fr/index.php?2408)..

Tout en travaillant sur des thématiques prioritaires précises, en assurant les conditions d’une recherche de qualité, ces programmes ont en commun d’avoir usé de souplesse dans l’organisation des activités. Nous avons disposé d’une grande liberté pour déterminer les modalités de collaboration les plus adéquates – y compris en testant les formules ne fonctionnant pas –, de sorte que notre collectif a pu développer une pratique de l’intelligence collective interdisciplinaire tout en établissant de nouvelles connaissances sur la vie et les interactions avec les êtres vivants. Le milieu institutionnel a fourni les conditions pour que des chercheurs provenant de plusieurs établissements puissent se rencontrer, mais c’est l’activité en commun qui a progressivement donné naissance à un collectif relativement autonome, animé par un même intérêt pour la compréhension de la complexité du monde contemporain. Alors même que nous ne sommes plus soutenus par les financements qui ont initié le mouvement, nous avons créé en 2021 l’association « La vie à l’œuvre » afin de nous projeter vers le futur et d’approfondir nos échanges sur le vivant hors des sphères académiques.

Étudier la vie : du phénomène au principe fondateur

La vie en tant que phénomène constitue le cœur de la réflexion du collectif. Le sujet interroge depuis longtemps et son questionnement pourrait sembler clos, mais il n’en est rien. Nous avons beaucoup appris mais il reste à découvrir de la vie. De son origine. De sa singularité ou de sa banalité. De la définition et de l’évolution des vivants. Des techniques, en particulier humaines, qui affectent leurs trajectoires. Le sujet est riche, et son exploration essentielle au choix instruit de l’organisation et du fonctionnement de notre société, alors que greffes et ingénierie génétique permettent désormais de modifier les êtres vivants bien au-delà de l’élevage ou de l’éducation. Pour expliciter notre démarche, il nous semble pertinent de mettre en avant les analogies entre la manière dont la vie produit différents niveaux d’organisation et la façon dont nous avons progressivement élaboré une intelligence collective, comme si une coalescence avait progressivement fait émerger, en nous et avec nous, un être vivant composé d’une multiplicité d’expérience.

La vie a fourni à notre collectif son principe d’évolution. L’intégration d’un nouveau membre fait par exemple l’objet d’une évaluation individuelle afin d’en éprouver le bénéfice pour l’ensemble. L’écoute mutuelle et la capacité au dialogue sont primordiales. Dans sa condition initiale, notre collectif impliquait un petit nombre d’acteurs dans un environnement institutionnel prédéfini, mais il a ensuite évolué pour réaliser des projets divers, au gré de rencontres plus ou moins aléatoires au sein d’un vaste tissu de relations, sans considération d’expérience, de jeunes étudiants pouvant côtoyer des personnalités établies. S’il possède un principe d’organisation et la volonté de s’inscrire dans des réalisations concrètes, notre collectif n’a pour autant aucun horizon prédéfini. Nous aimons la métaphore du bricolage évolutif et de l’émergence d’un organisme vivant en perpétuel devenir. D’une nature très libre. Aux composantes variées. Riches de redondances et d’interconnexions internes souples et changeantes. Dans la pratique, la vie du collectif est ponctuée de réunions mensuelles et de retraites – alternant discussions informelles et identification d’objectifs pour les cadrer –, de visites de laboratoires et d’expositions. Le collectif est engagé dans divers projets communs, textes, scénarios d’exposition ou œuvres.

Le vivant intrique de nombreux niveaux d’intégration. Il ne peut se résoudre à l’infiniment grand ou à l’infiniment petit. Il apparaît comme un infiniment complexe dont l’interrogation ne peut être réalisée que par la collaboration et la confrontation de nombreuses disciplines. Cette caractéristique est cependant commune à de nombreux sujets dont le traitement nécessite une perspective systémique : santé, climat, alimentation… L’organisation des institutions productrices de savoirs répond à une double logique : celle, légitime, qui reconnaît une discipline au travers de la valeur et de la singularité de son point de vue, et celle, plus contestable, de la gestion d’un territoire (postes, ressources financières…). La confrontation avec des sujets complexes ne pouvant être résolus par les savoirs d’une seule discipline constitue un indéniable moteur de l’interdisciplinarité, qui répond par ailleurs à l’hyperspécialisation des individus. Conséquence logique du développement des sciences et techniques, l’hyperspécialisation est généralement garante d’efficacité, mais elle engendre également un facteur d’isolement et une connaissance limitée de la diversité des modes d’exploration du réel.

L’art comme medium pour une exploration sensible du réel

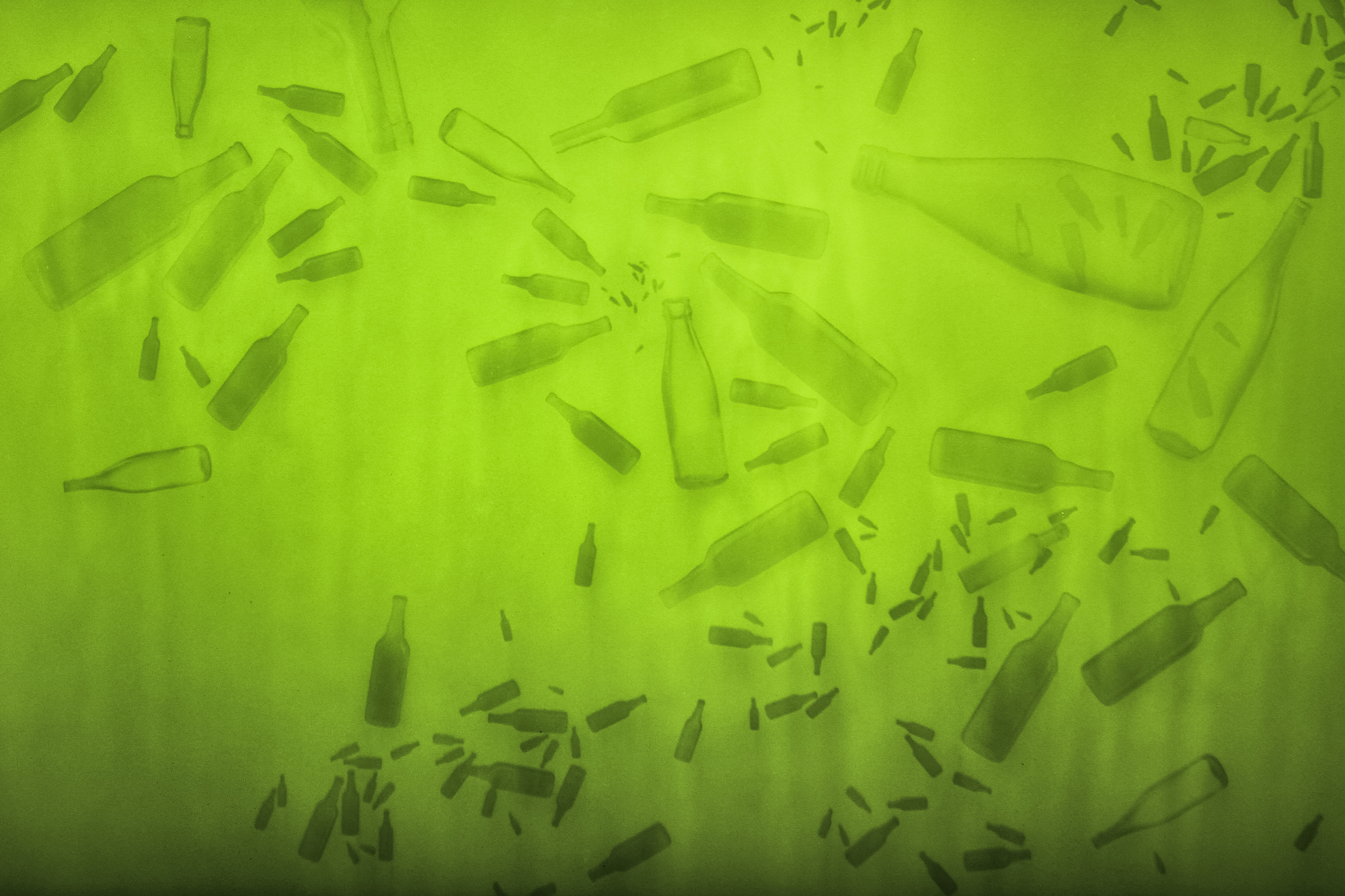

L’idée d’impliquer des artistes – et spécifiquement des bio-artistes – dans le fonctionnement et les réflexions du collectif est venue très naturellement, notamment en raison d’une convergence d’action, scientifiques et artistes mobilisant leur imagination pour explorer les différentes possibilités du réel. Les artistes abordent cependant la relation au monde d’une manière spécifique, à partir de leurs ressentis, donnant ainsi accès à une autre forme de connaissance que celle des sciences. Moins universelle, plus subjective, mais qui de ce fait permet d’intégrer le sensible et les affects dans la relation aux connaissances scientifiques. Ils dévoilent par ailleurs ce que l’on risquerait de ne pas voir sans eux. L’intégration d’artistes au processus s’explique ensuite par une convergence d’intérêt : comme tous les membres de notre collectif, les artistes contemporains cherchent à se positionner par rapport à notre société technoscientifique, même s’ils partagent leurs réflexions par la production d’objets sensibles plutôt que par des messages érudits, ce qui les rend davantage aptes à dialoguer avec le grand public.

Le bénéfice de l’interaction entre sciences et art est évident, car les artistes arrivent à communiquer des « complexités inintelligibles » par des voies moins universelles mais tout aussi importantes que celles utilisées par les scientifiques. Leurs objets sensibles intéressent tout particulièrement les membres académiques de notre collectif, qui les considèrent comme de pertinents médiateurs pour rendre visible – et donc intelligible – ce qui dans leur activité ne l’est pas facilement du fait de leur nature ou du cadre normatif des codes communautaires. De leur côté, les artistes qui explorent des fictions et représentent des possibles peuvent trouver au contact des scientifiques un élargissement de leurs imaginaires allant bien au-delà des seules perceptions physiologiques.