Sommes-nous en train de monétiser la nature ?

- Publié le 15 octobre 2022

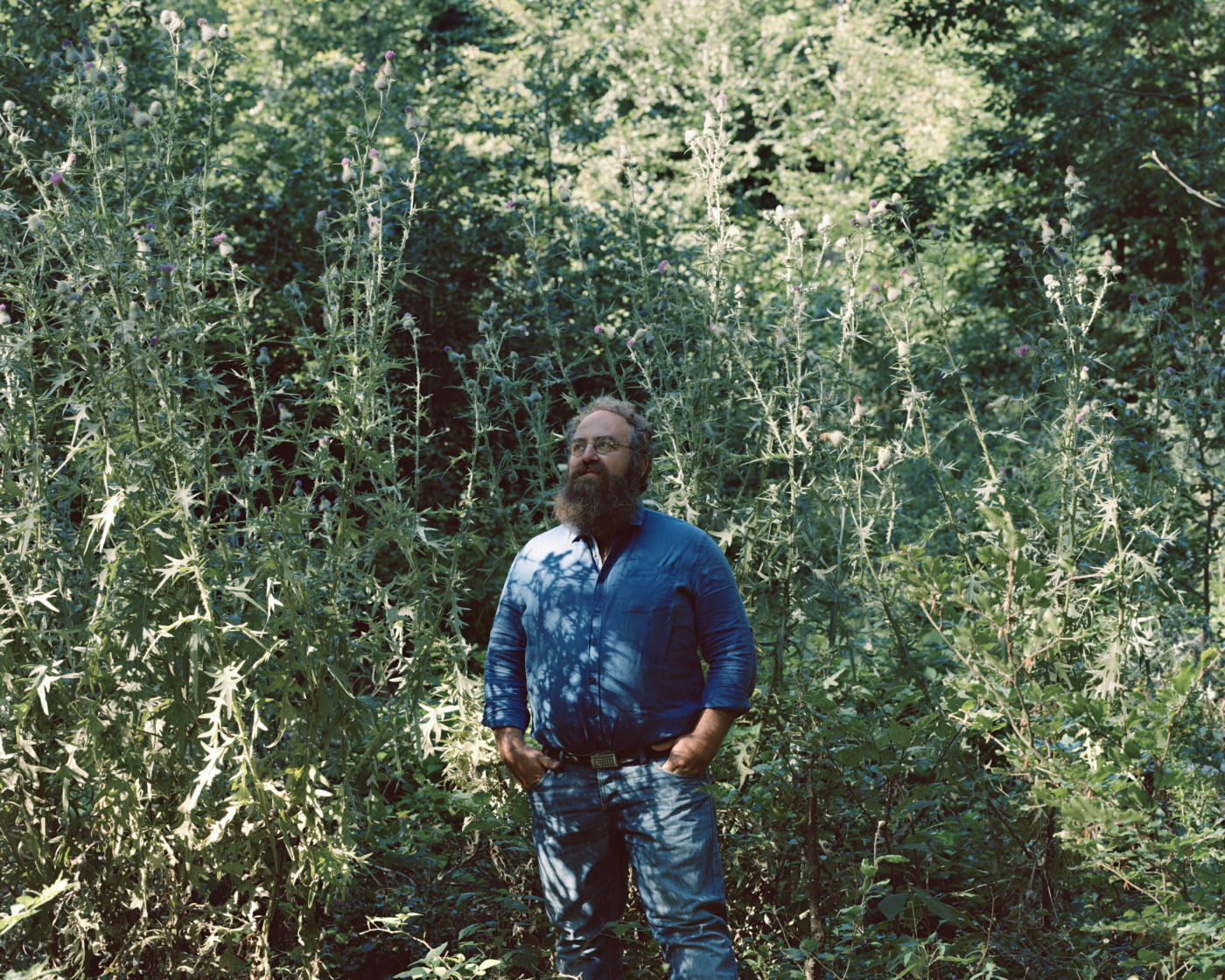

- Virginie Maris

- 6 minutes

Virginie Maris est philosophe de l’environnement. Parmi ses écrits on retrouve Nature à vendre – les limites des services écosystémiques dans lequel elle questionne la pertinence de l’évaluation monétaire des services rendus par la nature. Vous ne calculez jamais combien votre relation amoureuse vous rapporte, alors pourquoi le faire avec la nature ?

Extrait de l’article Penser la séparation au-delà du dualisme publié dans Stream 05 : Nouvelles Intelligences

Pouvons-nous imaginer nous extraire d’une vision utilitariste de la nature, responsable de la crise que nous vivons ? La notion de services écosystémiques par exemple, est aujourd’hui très largement mobilisée alors que certains la qualifient de « marchandisation de la nature ».

Les services écosystémiques rassemblent l’ensemble des bénéfices que les êtres humains et les sociétés tirent du fonctionnement des écosystèmes. Suivant le rapport du Millennium Ecosystem Assessment, nous pouvons y distinguer trois grandes catégories :

1/ Les services d’approvisionnement, soit l’ensemble des ressources renouvelables de la planète comme les ressources agricoles, sylvicoles, halieutiquesIssues de la pêche ;

2/ Les services de régulation, une nouveauté conceptuelle, qui concerne les fonctions des écosystèmes dont nous bénéficions sans nous en apercevoir, au travers du recyclage du carbone, de l’eau, des nutriments, mais également de la prédation, de la pollinisation ou des îlots de fraîcheur ;

3/ Les services culturels, soit les bénéfices immatériels que nous tirons de la nature, à l’image des services récréatifs, scientifiques, pédagogiques, l’attachement aux lieux, l’identification culturelle, voire des valeurs spirituelles et morales.

Je pense néanmoins que cette troisième catégorie ne peut absolument pas être qualifiée de service, ni être réduite à la notion de bénéfice. Il s’agit d’une valeur culturelle ou relationnelle qui impacte directement les êtres humains, leurs identités, leurs intérêts et leur bien-être de façon beaucoup plus constitutive que de simples bénéfices.

Si nous considérons uniquement les deux premières catégories, nous pouvons reprocher à la notion de services écosystémiques une sorte de mimétisme lexical avec le monde de l’économie. Ce terme est en effet né de la volonté d’adopter le langage des « décideurs », avec la volonté d’inscrire la protection de la nature dans les agendas politiques, dont les écologues des années 1990-2000 supposaient qu’ils étaient largement influencés par des agendas économiques. Le risque de marchandisation de la nature ne provient néanmoins pas de cette approche en elle-même, mais plutôt de l’évaluation économique des services écosystémiques. Ces évaluations peuvent être assez parlantes et utiles d’un point de vue « pédagogique », je pense notamment à la fameuse étude « Changes in the global value of ecosystem services »Costanza et al. 1997; Costanza et al. 2014,qui a révélé en 1997 que la totalité des services écosystémiques que la nature nous rend gratuitement représente trois fois en dollars le PIB mondial, mais cela soulève toute de même des questions, et nombre de travaux refusent d’y avoir recours.

Pour illustrer les problèmes que cela pose, prenons l’exemple de la ville de New York. Au début des années 1980, elle a réalisé une évaluation de la valeur économique de la conservation du bassin-versant de l’Hudson, dans les montagnes Catskill. Il a ainsi été démontré que maintenir un bon état écologique et hydrologique de ces montagnes était bien plus rentable que d’investir dans les usines de potabilisation pour conserver une eau de bonne qualité. Mais la même évaluation refaite en 2008, dans un contexte de crise financière, avec une chute du coût de la main-d’œuvre et des outils technologiques, montrait au contraire qu’il était devenu plus rentable de construire des usines de potabilisation plutôt que d’investir dans la préservation des écosystèmes… Ces méthodologies d’évaluation monétaire peuvent donc ouvrir le débat public et contribuer à la prise de décision, mais elles ne doivent en aucun cas être le seul élément pour trancher, puisqu’elles sont discutables du fait de leur instabilité temporelle et de leur dépendance au contexte. Ces outils sont mobilisables dans certains cas précis, mais ils ne condensent pas la complexité de la nature.

Plus fondamentalement, la question de l’efficience économique, qui s’inscrit dans une idéologie de croissance, m’apparaît irréconciliable avec la construction d’un rapport à la nature moins toxique, moins violent et moins extractiviste.

Ceci consiste à penser que la valeur de toute chose ne peut être que économique. N’est-ce pas sous évaluer la valeur profonde de la nature ?

En effet, entrevoir la nature uniquement sous le prisme des services écosystémiques revient à évaluer la valeur d’une relation amoureuse selon un calcul de coûts/bénéfices monétaires : un loyer divisé par deux, des séances de psy évitées, des dépenses téléphoniques engendrées… Ce calcul indique ce que coûte ou rapporte une relation, mais n’est absolument pas représentatif de la véritable valeur que nous lui attachons. De plus, adopter une telle attitude risque de déposer un « filtre de comptabilité » sur la perception d’une relation, émoussant ainsi la capacité des partenaires à s’engager. De la même manière, les services écosystémiques engendrent une sous-évaluation flagrante de la valeur profonde de la nature en s’appuyant sur des informations circonstancielles, très peu pertinente pour penser ces valeurs. La marchandisation à laquelle vous faites allusion relève d’un registre symbolique qui implique une perception de la nature comme simple ressource. Le principal risque réside selon moi dans une dégradation de notre capacité à nous émouvoir et à valoriser les choses pour leurs richesses intrinsèques. Comme dans l’exemple de la relation amoureuse, il est possible que les valeurs profondes, authentiques et désintéressées qui nous lient au monde naturel s’émoussent petit à petit jusqu’à disparaître.

Ni le dualisme, ni les services écosystémiques ne révèlent une approche constitutive de l’être humain. Il s’agit de constructions et de dispositifs complexes qui nous ont entraînés individuellement et collectivement dans un rapport mortifère au vivant. N’étant pas misanthrope, je ne crois pas que les êtres humains soient génétiquement programmés pour être de terribles tortionnaires, dominateurs et prédateurs. L’enjeu est donc aujourd’hui de raviver notre capacité d’émerveillement, d’interaction et de souci, au sens du care, plutôt que de les tarir et de les refréner. Cela se joue d’un point de vue philosophique, mais également politique, à l’échelle urbaine, dans la manière d’ouvrir les villes sur la nature et de penser les déplacements. Il revient à chacun de nous d’essayer de réhabiliter cette capacité à se soucier des autres, y compris des non-humains.